а находил их.

|

На правах рекламы: • Оптимизация и разработка лендинга - это возможность быстро протестировать идею бизнеса. • Компактные реабилитационные тренажеры помогают вернуть силу мышцам после операций. |

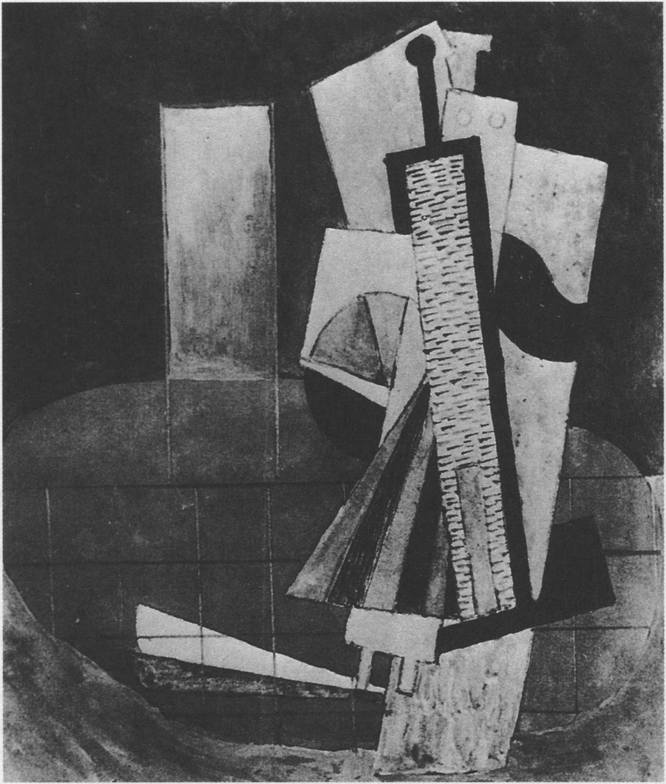

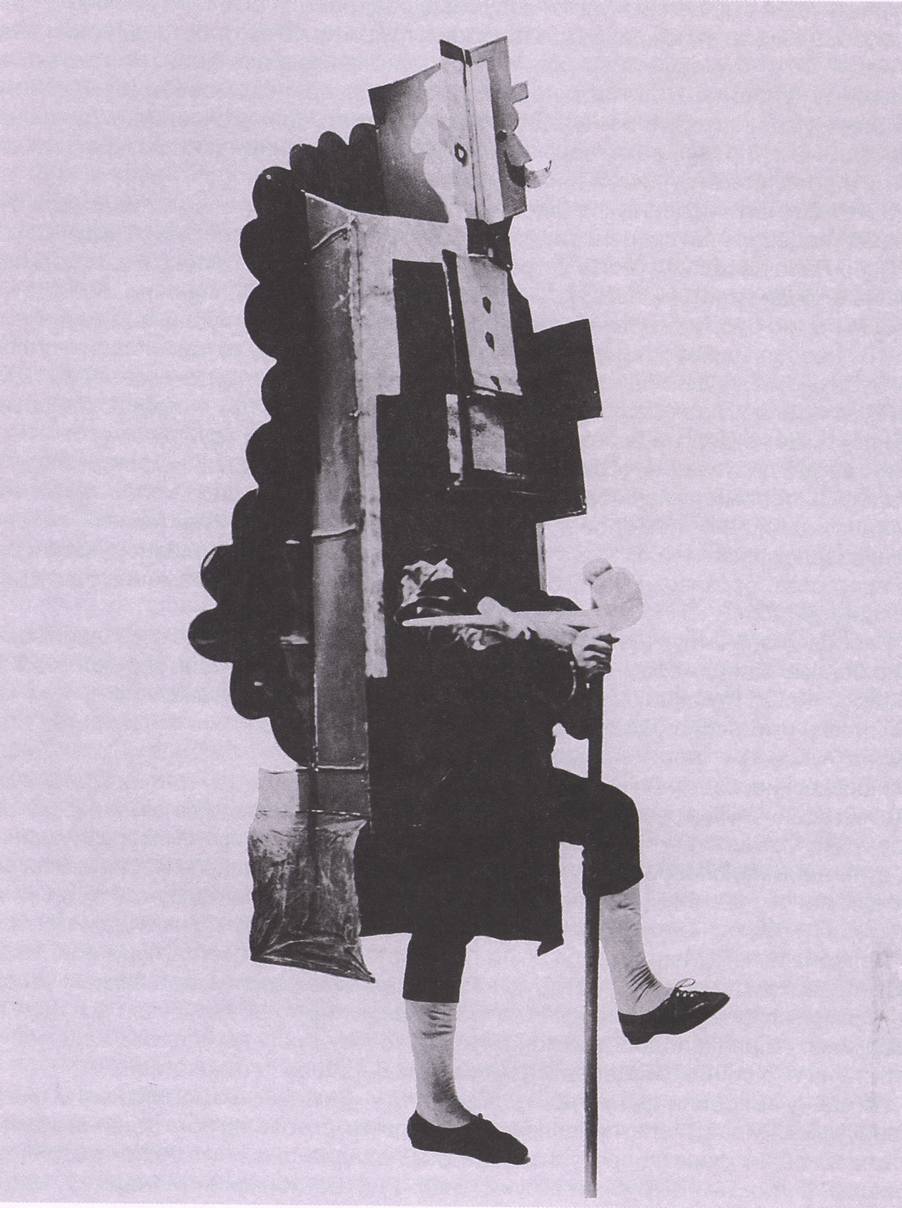

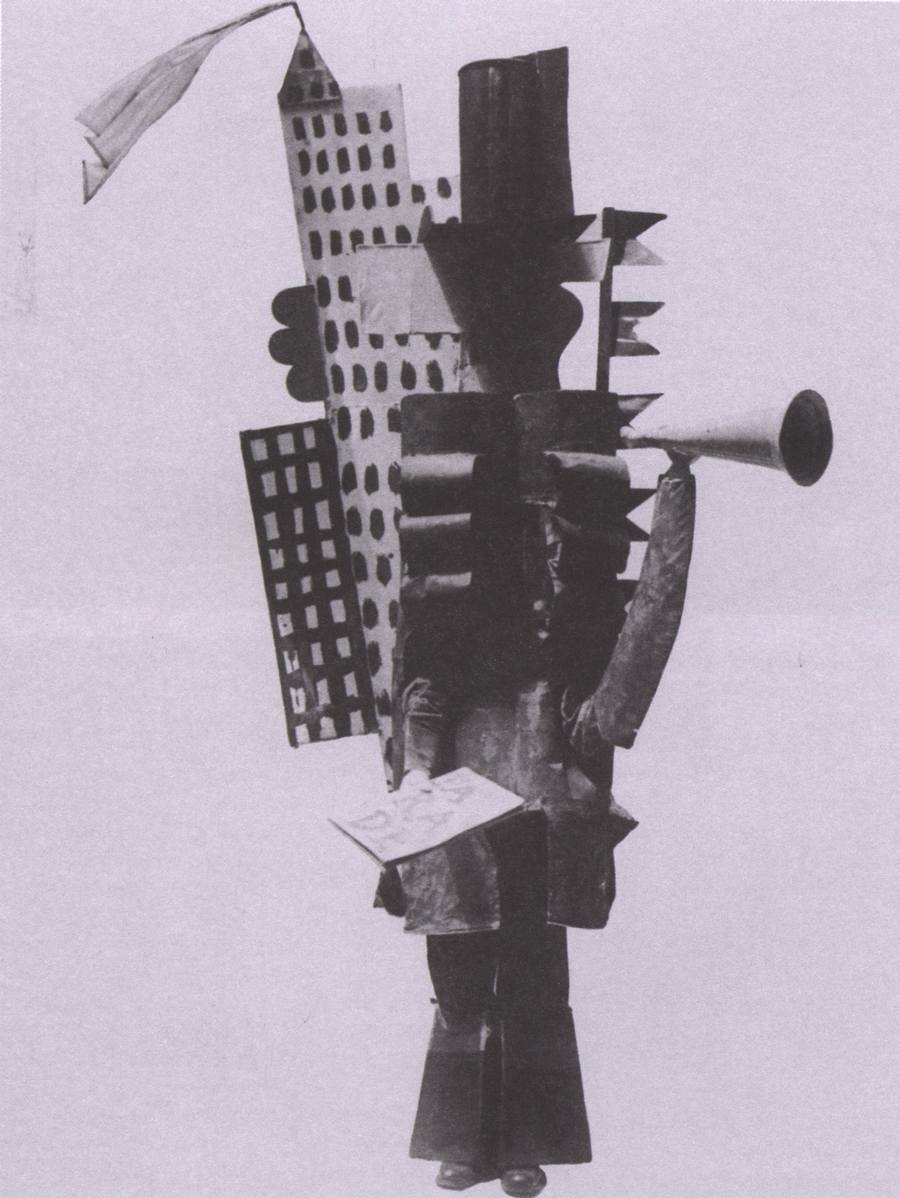

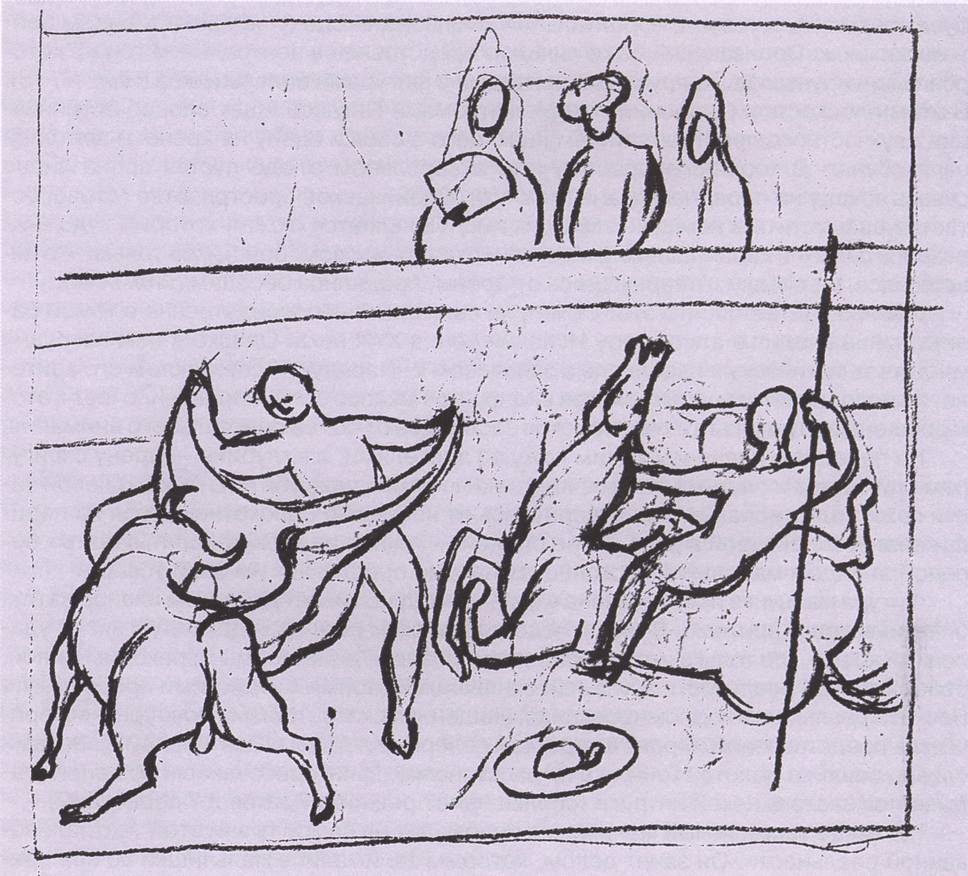

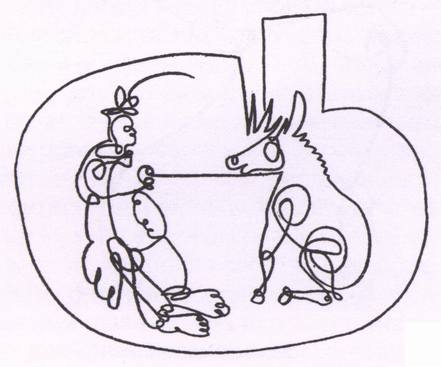

Глава I. Работа Пикассо в «русском балете» 1917-1921Когда весной 1916 года Пикассо принял приглашение Сергея Дягилева к сотрудничеству, в кругах парижского авангарда это было воспринято как измена. Жан Кок-то, инициатор постановки «Парада» и участия в ней Пикассо, вспоминал: «Люди из его окружения не хотели верить, что он поедет со мной. На Монмартре и Монпарнасе царила диктатура. Кубизм переживал свой самый аскетичный период. Предметы на столике кафе да испанская гитара — вот все, чем разрешалось радовать глаз. Писать декорации, да еще для «Русского балета» (эта фанатичная молодежь не знала Стравинского), было преступлением. Никогда господину Ренану не удавалось спровоцировать больший скандал в Сорбонне, чем тот, что вызвал Пикассо в кафе «Ротонда» согласием на мое предложение. Самое худшее заключалось в том, что мы должны были отправиться к Сергею Дягилеву в Рим, а моральный кодекс кубизма не допускал иных путешествий, кроме как по линии метро Север — Юг, от площади Аббатис до бульвара Распай»1. Но взгляду современного незаинтересованного наблюдателя «предательство» предстанет в ином свете. Ведь при встрече двух независимо сформировавшихся художественных систем происходит то, что Ю.М. Лотман назвал «взрывом культурных текстов» — редкая, богатая непредсказуемыми возможностями ситуация, неизбежно порождающая новизну2. Именно на таких перекрестьях происходят самые интересные события, завязываются сценарии поворотных этапов в развитии искусства. Характер интересующего нас «взрыва» проистекал из столкновения эстетических задач «Русского балета» и кубизма, программа которого к тому времени вполне осуществилась в творчестве Пикассо. Эстетика «Русского балета» складывалась одновременно с кубизмом. Первые новаторские постановки Михаила Фокина — «Евника», «Шопениана» (первый вариант), «Павильон Армиды» — появились в том же 1907 году, что и «Авиньонские девицы», а в 1911 году, когда дробление форм в аналитическом кубизме достигло кульминации, Париж увидел в программе «Русских сезонов» такие шедевры, как «Призрак розы» и «Петрушка». Дягилевская антреприза явила Европе одно из лучших воплощений мирискуснической программы — синтез искусств, ностальгический ретроспективизм и проистекающее из него многостилье. В рамках нашей темы особенно существенно последнее из перечисленных свойств — своеобразный эстетический экуменизм. «Ни одна форма танца, — писал Фокин, — не должна быть принята однажды и навсегда. Заимствуя сюжеты из самых разнообразных исторических периодов, балет должен создавать формы, соответствующие различным представляемым периодам»3. Создатели «Русского балета», в отличие от художников авангарда, не отвергали традицию, а лишь включали ее в историческую перспективу. Творческая свобода для них проистекала из независимого созерцания, открытости любым стилевым нормам, что само по себе отменяло нормативность, а значит — и надобность в бунтарстве. Ибо рефлексивным отношением к традиции достигалось нечто большее — преодоление традиционализма как такового. Насмехаясь над «маринованными деликатесами» старого балета, Фокин отвергал не академическую систему, а ее притязания на универсальность, и возобновленные им классические спектакли включались в репертуар «Русских сезонов». Путешествия по странам и эпохам возможны лишь при условии определенной отстраненности от непосредственно унаследованной традиции. Чтобы отправиться в странствие, надобно оторваться от родных берегов, но из пустоты морского пространства открывается общий рельеф покинутой местности, красота ее очертаний. Родное наречье, включаясь в общую панораму исторических и региональных языков, полнее осознается в своей специфике. Надпочвенная позиция освобождала от школьных догм, одновременно распахивая горизонты самопознания. Этим в первую очередь объясняется значительность доли национальной тематики в дягилевской антрепризе и новаторская оригинальность ее разработки. В новом хореографическом театре, созданном по инициативе художников, претворилась актуальная для всей европейской культуры идея синтеза искусств. «Балет, — писал Александр Бенуа, — одно из самых последовательных и цельных выражений Gesamtkunstwerk'а, и именно за эту идею наше поколение готово было положить душу свою...»4 Однако единение искусств осуществлялось здесь на иной основе, чем в вагнеровском проекте. Театральное действо мыслилось не как предвосхищение всенародного сакрального ритуала, а, напротив, как замкнутое пространство играющих муз — «мир искусства». Жанр одноактных танцевальных новелл имел мало общего с монументальностью «музыкальной драмы» и сопровождавшими ее утопиями соборности, всеединства, космизма и прочими дерзновенными помыслами тогдашнего мессианства. Вполне естественно, что в «Русском балете» не прижились идеи размывания границ театра, его «слияния с жизнью» — ни в прототеатральной форме обрядового действа, ни в современных квазитеатральных версиях массовых развлечений. Это был театр в каноничном понимании, но театр, вполне осознавший свою синтетическую природу и стремившийся к максимальному развитию всех формообразующих начал — музыки, драматургии, танца, пантомимы, сценографии. Жанр «стилистических картин» (выражение Фокина) немыслим без активного участия художников. Спектакли, оформленные А. Бенуа, Л. Бакстом, А. Головиным, Н. Гончаровой, отличались такой пластической насыщенностью, такой слитностью хореографии с декорациями и костюмами, что в них нетрудно увидеть предвестье визуального театра, к которому стремились художники западноевропейского авангарда. Поначалу пассеизм «Русского балета» воспринимался ими как заурядное ретроградство. Однако в начавшемся со второй половины 1910-х годов сотрудничестве обнаружилась необходимая для плодотворного диалога общность платформ. Ведь такие определения эстетики «Русского балета», как этнографизм, археологизм, колоритная экзотика, по праву можно отнести лишь к частным воплощениям программы, суть которой состояла в принципиальной вариативности, открытости любым стилям. Реформаторская концепция нового хореографического театра предписывала непрестанную смену ориентиров, преобразование сценического языка. Труппе чаще всего приходилось работать одновременно над двумя-тремя разнохарактерными спектаклями, что вырабатывало у ее участников гибкость мышления, готовность к освоению новой танцевальной лексики, способность к быстрому вхождению в иную художественную систему. И когда Дягилев ощутил необходимость в обновлении своей антрепризы, речь шла не о ломке несущей конструкции, а о ее расширении, наращивании ячеек по уже выработанной схеме. Вот в эти-то неведомые воды и вступил Пикассо, до того вообще не знакомый с балетом и никогда не работавший на сцене. Принимая приглашение Дягилева, он шел навстречу неизвестности. Однако прыжок в пустоту совершался с уже подготовленной платформы. Начиная с 1914 года, в его искусстве прежде единая линия кубизма расщепляется на несколько направлений. Принцип коллажа развивается в пространственных конструкциях из картона, деревянных и металлических обломков. Появляются рельефные раскрашенные композиции — нечто среднее между живописью и скульптурой. Картины, в которых подлинные наклейки заменяются их имитацией, насыщаются цветом. Эта полихромия провоцирует зрительную изменчивость форм, аналогичную колебаниям граней в аналитическом кубизме. В работах 1914-1915 годов Пикассо усиливает вибрацию плоскостей россыпями цветных точек. В том же 1914 году он начал работать над первой «классицистской» картиной — «Художник и модель» (Париж, Музей Пикассо), за которой последовала серия рисунков в «энгровской» манере. Наконец, происходит возврат к театральной тематике, забытой на время кубистических экспериментов. Исследователи часто оценивают творчество Пикассо 1914-1916 годов как кризисный этап, вызванный исчерпанностью кубизма и чувством одиночества, охватившего художника в связи с расставанием с близкими людьми. С началом мировой войны отправились на фронт Брак и Аполлинер, а Канвайлер, как гражданин Германии, был вынужден покинуть страну. В 1915 году скончалась возлюбленная Пикассо Марсель Эмбер (Эва Гуэль). Однако в «блужданиях» Пикассо нет признаков растерянности, упадка творческих сил. Напротив, его поиски этого времени в высшей мере продуктивны, и вынужденное одиночество, по-видимому, стало дополнительным стрессовым фактором, мобилизовавшим творческую волю художника. Обратимся к некоторым примерам. В 1915 году была написана большая картина «Арлекин» (Нью-Йорк, Музей современного искусства), заслужившая высокую оценку Матисса (илл. /). Леоне Розенберг, бывший в то время дилером Пикассо, сообщал ему о посещении Матиссом его галереи: «"Мастер золотых рыбок" вначале, как и я, пришел в некоторое замешательство: ведь «Арлекин» — такая революция в искусстве, что даже люди, знакомые с вашими предыдущими работами, испытывают смущение... Возвращаясь к картине вновь и вновь, он, наконец, честно признал, что она превосходит все сделанное вами прежде и что эту работу он предпочитает всем остальным. Матисс считает, что в «Арлекине» формальные средства равноценны действию, способствуют ему, в то время как в вашем натюрморте он усмотрел только живописные качества, очень красивые, но беспредметные»5. Острый глаз Матисса точно подметил в этой плоскостной на вид композиции необычную динамику формы. Картина вертикального формата написана приемом имитации коллажа. Четыре плоскости располагаются на черном фоне под разными углами. Положение двух из них — красно-белой и голубой — не поддается пространственной локализации: они пересекаются, пронзают друг друга, меняясь местами. На этот подвижный фон ложится фигура Арлекина, похожая на вырезанную из фанеры куклу. Паяц сплющился в поверхность, так что фактически осталась лишь выкройка костюма, разрисованного кувыркающимися ромбами. Накренившаяся подставка под его ногами довершает сходство с игрушкой-качалкой. К подставке крепится «задняя» плоскость, что усиливает иллюзию колыхания пространства в малом интервале глубины: его слои то раздвигаются, как складки бумажной гармошки, то снова слипаются. Движения вперед-назад сдерживаются подобием картонного планшета, наспех промазанного белой краской и крепко прижатого к передней поверхности. Фигуры словно запутались в смятом пространстве, и давление планшета препятствует его распрямлению. Плоскости не только колеблются в глубину, но и раскачиваются слева направо, в такт с попеременным давлением ног Арлекина на опорную планку. Впечатление зрительной раскачки создается точно найденным малым углом отклонения «фанерок» от вертикали. Фигуры будто свободно нанизаны на общую ось. Чья-то рука толкнула их, и они, чуть покачавшись, в следующий момент вернутся в исходное положение, скроются друг за другом. Острое ощущение затухающих колебаний, неотвратимости остановки наводит на мысль, что нам даровано присутствовать при редкостном мгновении выхода системы из равновесия, то есть созерцать явление чуда. Маятник, раскачивающийся одновременно в двух направлениях, пробивает щель в черной поверхности фона, и пока она не сомкнулась, будет работать наша ассоциативная память: бой часов, разрывающий тишину, минутный танец фарфоровых кукол в старинной музыкальной шкатулке, раздвинувшийся занавес игрушечного театрика, мимолетная сцена, увиденная в однообразной сутолоке городской толпы. Пикассо моделирует некое кратковременное замешательство, сбой в отлаженном порядке вещей. Включается ли механизм по чьей-то высшей разумной воле или по воле слепого случая, не играет роли — это все равно чудо, инородное вторжение в однородный строй реальности6. Мотив «качалки» Пикассо разрабатывал и в серии акварелей 1915-1916 годов, где фигура Арлекина чередуется с фигурами танцующей пары. В акварели из собрания Роланда Пенроуза обнявшиеся мужчина и женщина движутся на шатающейся платформе вокруг игрушечного бассейна с бумажным корабликом (илл. 1). Танцоры синхронно раскачиваются, прилипнув к общей подставке, и их скрестившиеся во встречном шаге фигуры создают впечатление монотонного, «застрявшего» движения. Метафора заезженной пластинки еще отчетливее проступает в другом листе, где накренившаяся фигурка Арлекина балансирует, вращаясь на плоском волчке (Франция, частное собрание). В этих опытах наиболее интересна взаимосвязь между изображаемым движением и чисто зрительной динамикой, заключенной в формальной структуре. Фигуры приводятся в действие толчками плоскостей и цветов, но и сам изобразительный мотив сообщает дополнительный импульс не всегда явной динамике форм. Не менее впечатляющие открытия содержатся в серии рисунков на тему арлекинад, начатой в 1916 году. Трактованные в натуралистическом ключе, персонажи комедии дель арте словно выпадают из своих амплуа. Их тела грузны и негибки, они неуклюже топчутся на полусогнутых ногах. Если меланхоличные актеры и акробаты розового периода продолжали играть роли за пределами сцены, внося поэзию в обыденную жизнь, то их посткубистических двойников вообще трудно представить себе на подмостках, тем более в роли проворных и хитроумных дзанни. В этих увальнях нет и намека на актерскую поступь и осанку, на гимнастический тренинг, а костюмы явно тесны, будто сняты с чужого плеча. Вообще говоря, тому есть простое объяснение. В 1915 году Кокто явился к Пикассо в наряде Арлекина и подарил его художнику. С тех пор костюм висел в его мастерской и, по-видимому, послужил толчком к созданию портретных арлекинад. Судя по всему, Пикассо зарисовывал не профессиональных актеров, а своих знакомых, обряженных в театральный костюм. Модель подсказывала тему «поддельного» Арлекина, балансирующего на грани реальности и театрального вымысла. В одном карандашном рисунке 1916 года широкоплечий парень стоит, неловко поддерживая гитару и обозначая раскрытым ртом пение. Линия легко пробегает по контуру фигуры, но в самых подвижных ее точках сбивается с ритма и путается, так что лицо и перебирающие струны пальцы кажутся окаменевшими. Игра внезапно прервалась, в «стоп-кадре» застыло краткое, переходное мгновение. Пикассо много фотографировал, и вполне возможно, что этот мотив был подсказан фотообъективом, фиксирующим проходные, не заметные для живого глаза фазы движения. Настенные кубистические конструкции, которыми особенно увлекался Пикассо в это время, замечательны широкими расхождениями между явной, намеренно брутальной материальной формой и мнимым, мерцающим образом. В его «Скрипке» (1915, Париж, Музей Пикассо) листы окрашенного металла тяжело громоздятся, сдвигаются, круто прогибаются, как при аварийном столкновении (илл. II). Груда металлолома — преграда для глаза, заслон, отсекающий путь к образному видению. И все же где-то в случайных просветах, в затененных впадинах мерещится образ смычкового инструмента. Он складывается из перепадов света и тени. Два центральных жестяных листа грубо схвачены запором из толстой проволоки, но створки приоткрываются с почти слышимым скрежетом, заманивая взгляд в темную глубину. Оттуда, из мрака пустого корпуса и должен доноситься дрожащий голос скрипки. Кубизм широко распахнул пространство свободных интерпретаций, в котором взаимоисключающие образы — автокатастрофы и хрупкого музыкального инструмента — вполне совместимы. Пикассо увлекало это встречное движение оппозиций, порождающее конфликтную, драмоподобную форму. Итальянские футуристы пришли к визуальному театру именно через сборные конструкции. Джакомо Балла и Фортунато Деперо вывели на сцену свои «пластико-динамические комплексы», начав сотрудничество с Дягилевым чуть раньше Пикассо. При этом никто не упрекал их в отступничестве. Ведь футуристическая программа была изначально «экстравертной», направленной на «реконструкцию мира» посредством тотального искусства. Кубистические изыскания, напротив, были замкнуты в лабораторном пространстве станковизма, поэтому альянс лидера парижского авангарда с «пассеистским» балетом был воспринят его сторонниками как сдача позиций, отступление в арьергард. Но нетрудно заметить, что в исканиях Пикассо 1914-1916 годов содержится некое предощущение театральной формы. Своим предложением Дягилев распахнул окно, через которое он смог осуществить прыжок в неизвестность. По сути, обе стороны были подготовлены к исторически значимой встрече, коллектив «Русского балета» — своим программным плюрализмом, открытостью новинкам, Пикассо — возобновившимся интересом к театральной тематике, стремлением динамизировать живописный образ и апробировать кубизм в пространственных формах. Балет «Парад» был создан по замыслу Жана Кокто, привлекшего к участию Эрика Сати и Пабло Пикассо. Предложив сюжет двадцатиминутного представления, поэт намеревался выразить в нем романтическую идею отчужденности художника от публики. В воскресный день на парижской улице раскинула балаган труппа бродячих артистов. Перед шатром проходят в цирковом параде актеры, пытаясь привлечь внимание к готовящемуся внутри спектаклю. Их четверо: китайский фокусник, девочка-американка и два акробата. Менеджеры громкими криками зазывают толпу, однако прохожие равнодушны к их призывам. Случайно остановившиеся зеваки глазеют на рекламный парад, не догадываясь о спектакле внутри балагана. Почувствовав угрозу провала, из шатра снова выходят артисты и танцуют до изнеможения. Но тщетны их отчаянные усилия. Никто не дает себе труда пройти за завесу, чтобы увидеть настоящее действо. По иронии судьбы балет «Парад» постигла та же участь. За шумным скандалом на премьере в театре Шатле, где зрители свистели и кричали «Грязные боши!», почему-то усмотрев в декорациях Пикассо враждебную неметчину, последовали рецензии просвещенных критиков, из которых явствовало, что замысел Кокто решительно не был понят. Спектакль, в котором «поэзия скрывалась под грубой оболочкой гиньоля» (Кокто), сочли просто глупым, банальным и... бессюжетным. Однако и консерватизму критики, и бестолковости публики в данном случае имелось оправдание. Дело в том, что план Кокто, подробно разработанный, не был осуществлен. Во всяком случае, из него исчезли весьма значимые детали и смысловые акценты. Идея «Парада» проистекала из более раннего замысла балета «Давид», где спектакль на библейскую тему должен был разыгрываться за приоткрытым занавесом, отделяющим «иной мир» от здешнего, с дефиле акробата, танцующего под крики зазывалы7. В первоначальном сценарии «Парада» предполагалось, что через откидывающиеся время от времени полотнища шатра видны будут фрагменты «внутреннего спектакля». Но по ходу работы от приема «сцены на сцене» отказались, из-за чего распалась драматургия противостояния внутреннего и внешнего, подлинного и показного события. Стоящая на сцене палатка вряд ли могла натолкнуть на мысль о потаенной художественной реальности. Кокто надеялся все же выразить свою идею путем более выпуклой прорисовки характеров, намеками на «сущность» представленных персонажей. В манифесте «Петух и Арлекин» (1918) он вспоминал о своих предложениях Эрику Сати: «В этих рекомендациях не было ничего юмористического. Напротив, они должны были подвести к мысли о неком таинстве, о продолжении ролевой игры по ту сторону ярмарочного балагана. Наш Китаец мог бы мучить миссионера, Девочка — погибнуть на «Титанике», а Акробат — общаться со звездами. Мало-помалу на свет появлялась партитура музыки сдержанной и ясной, в которой Сати как будто открывал еще неизведанное пространство, оглашавшееся одновременно звуками парада и внутреннего спектакля. В первоначальной версии Менеджеров не было. После каждого номера мюзик-холла анонимный голос, исходящий из отверстия звукоусилителя (театральное подобие ярмарочного граммофона, античная маска на современный лад), пропевал типовую фразу, в которой резюмировались перспективы персонажа и открывался просвет в мир мечты»8. Лубочные фигурки переднего плана, по замыслу Кокто, — лишь плоские рекламные картинки, скорее заслоняющие, чем раскрывающие то, что происходит за занавесом. С монотонной, усиленной репродукторами мелодекламацией действие получало второе измерение. Кокто, вдохновляясь открытиями Пикассо и Брака, задумывал балет кубистический, пронизанный эстетикой коллажа во всех его компонентах — в драматургии, музыке, хореографии, сценическом оформлении. В нем должны были звучать реальные шумы современного города — стук пишущей машинки, вой фабричных сирен и пароходных гудков, грохот поездов и авиамоторов, визг клаксонов и щелчки выстрелов. Вторжение звуков повседневности в музыкальную ткань — параллель коллажа в живописи, Кокто называл их trompe-l'oreille, «слуховыми обманками», или, вслед за Браком, «фактами». По тому же принципу замышлялся хореографический текст: «Вопреки распространенным представлениям, эти персонажи (актеры — В.К.) — более кубистические, чем Менеджеры... По отношению к ним речь шла о последовательности реальных жестов, претворенных в танец, но не утративших своей реалистической силы, — так художник, выхватывая объекты реальности, преобразует их в чистую живопись, но сохраняет при этом энергию их материальных качеств — объемов, цветов и теней. Ведь только сама реальность, пусть даже замаскированная, обладает способностью волновать»9. Китаец должен был показывать фокус с яйцом, извергать огонь и гасить его, затаптывая искры, а юной американке надлежало преследовать с пистолетом вора, кататься на велосипеде, фотографировать, боксировать, плавать и танцевать рэгтайм. Леонид Мясин, тогда еще начинающий балетмейстер, внимательно прислушивался к указаниям Кокто и включил в хореографию ряд задуманных им «фактов». Однако целостный замысел все же распался или, во всяком случае, размылся в процессе его реализации. Причин тому было несколько: техническая невыполнимость некоторых приемов, протесты Дягилева против речи в балете — но главным препятствием стало участие в постановке таких индивидуальностей, как Пикассо и Сати. Работа над музыкой, хореографией и оформлением шла, как это часто случалось в «Русском балете», параллельно, и в ходе ее обнаружились расхождения между намерениями участников. Пикассо, заранее оговоривший с Дягилевым право действовать по своему разумению, решил заменить звуковой коллаж зрительным, введя фигуры Менеджеров — ходячие кубистические скульптуры. Сати с радостью подхватил этот план, поскольку идея смешения музыки с шумами раздражала его. В то время конкретная музыка только зарождалась, и похоже, что композитор просто не понял задачи — включить «слуховые обманки» в строй музыкальных звучаний. На такое предположение наводит его саркастическое замечание, приводимое Кокто: «Я сочинял фон для шумов, которые понадобились либреттисту для уточнения окружающей атмосферы»10. В результате лишь некоторые из задуманных поэтом «фактов» глухо имитировались струнными инструментами. В итоге многочисленных опущений и замен перед зрителями предстала бурлескная танцевальная сюита в ритмах джаза и регтайма. Известный балетный критик Пьер Лало писал: «Публика устроила «Параду» шумный прием, в котором смешались аплодисменты и свистки. «Парад» не стоит того. И, конечно, всего этого не было бы, не будь зрители заранее оповещены слухами и публикациями, что готовится первая манифестация нового искусства в балете, который своим сплошным кубизмом — в декорациях, хореографии и музыке — призван совершить мировую эстетическую революцию. Ничего этого нет; «Парад» — просто банальная вещица»11. Даже Сергей Григорьев, режиссер дягилевской труппы на всем протяжении ее двадцатилетнего существования, ограничился такой характеристикой: «"Парад" изображал жизнь бродячего цирка и состоял из ряда хореографически решенных цирковых номеров... "Парад" был остроумным спектаклем, который очень развлек зрителей. В то же время его восприняли как серьезное произведение искусства, осознав, что в его стиле синтезирован ряд современных эстетических принципов»12. Наиболее впечатляющей находкой в этом представлении были созданные Пикассо образы Менеджеров — трехметровые гиганты, заменившие громкоговорители Кокто. «Когда Пикассо показал нам свои эскизы, — рассказывает поэт, — мы поняли, сколь интересно будет противопоставить трем реальным фигуркам — похожим на лубки или простенькие открытки, наклеенные на холст, — персонажи нечеловеческие, сверхчеловеческие, пребывающие в ином измерении. Измышленная в них сценическая реальность сокращала фигуры танцовщиков до кукольных размеров. Эти Менеджеры представлялись мне существами свирепыми, разнузданными, вульгарными, способными лишь опошлить своими крикливо-назойливыми восхвалениями то, что они расхваливают. Они и в самом деле возбуждали приступы ненависти и смеха, недоумение толпы, сбитой с толку дикостью их вида и манер»13. Первоначально Менеджеров было три. Третий должен был быть куклой, восседающей верхом на лошади, которую изображали два скрытых под чехлом человека — обычный прием балаганного театра. На репетициях все хохотали до упаду над повадками человекоподобного коня. Но поскольку куклу не удалось надежно закрепить на его спине, от Менеджера-всадника пришлось отказаться. На сцену выходили два устроителя зрелищ — француз и американец. В фигуре французского Менеджера, появлявшегося первым, сквозь нагромождения объемов проступал облик франта, прогуливающегося по парижским бульварам в цилиндре, манишке, с тростью и трубкой в руках (илл. 2). Нью-йоркский Менеджер, одетый в ковбойский костюм, держал в руках мегафон и афишу с надписью «Парад». Позади вздымались яркие флажки и скошенные силуэты небоскребов (илл. 3).

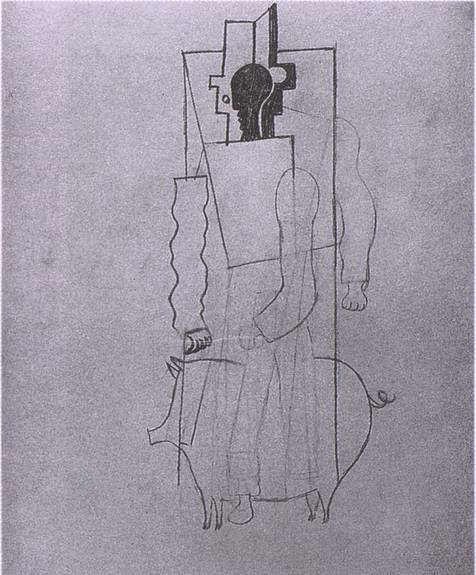

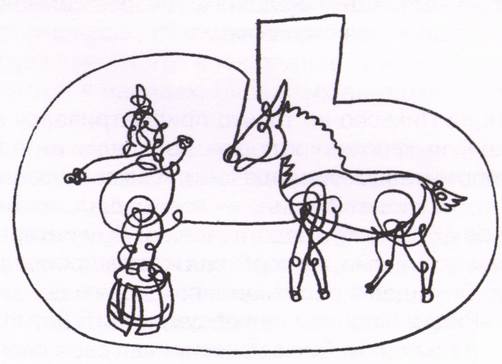

Предварительные наброски показывают, что Пикассо исходил в этих фигурах не из своих скульптурных опытов, а из наблюдений реальности — так называемого человека-сэндвича, несущего афиши на груди и спине14. В этих испещренных надписями щитах с нелепо торчащими из них конечностями и по-птичьи вертящимися головами уже содержался зрительный образ накатывающего на человека городского шума. Последовательность эскизов показывает, как Пикассо постепенно наслаивает плоскости, усложняет конструкцию, увеличивает масштаб (илл. 4-9). Ходячая реклама разрастается в громоздкое сооружение, удачно названное Кокто «человеко-декорацией». Декорация балета, с ее ломающейся перспективой, кривыми фасадами зданий и прорастающими сквозь них купами деревьев, скособоченной балюстрадой и почти падающей балаганной палаткой, создавала впечатление качки (илл. 10). На таком фоне фигуры Менеджеров выглядели как обломки улицы, сорвавшиеся с места и пустившиеся в зловещий пляс. Теперь Кокто отказался от замысла голосов из оркестровой ямы, поняв, что это привело бы к «невыносимому нарушению равновесия». Менеджеры двигались в полной тишине, оглашаемой лишь тяжелым топотом их ног. «Никакое решение не удовлетворило бы меня в большей мере, чем это топотание, подсказанное американской чечеткой. Наши парни живо напоминали насекомых, твердый панцирь которых выдает свирепые инстинкты. Их танец был организованным происшествием, чередой прерывистых шагов, подчиненных дисциплине фуги. Сама затрудненность движения в каркасных конструкциях, не обедняя хореографии, обязывала к отказу от устаревших формул, к поиску вдохновения не в самом движении, а в порождающей его среде, в том, чем диктуется ритм нашего шага»15.

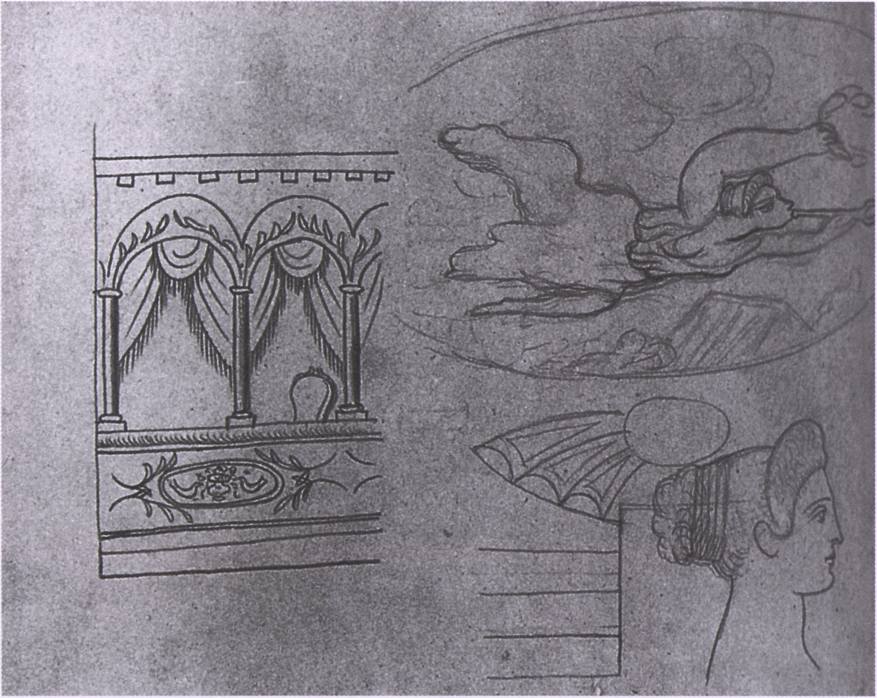

Несомненно, мерный стук марширующих декораций производил сильное впечатление. Но грозный мотив в исполнении Пикассо обрастал и иными, насмешливыми интонациями. Нелепые нагромождения — бульвар или небоскреб на ножках — создавали комический эффект. Сохранился коротенький, но бесценный для нас кадр кинохроники. Оператор, видимо пораженный видом этих пугал, включил камеру, запечатлев одну из фигур в движении. Конструкция, высоко вознесенная над головами танцоров, мерно покачивается из стороны в сторону, вызывая в памяти зрительные шатания плоскостей в кубистических картинах. Колебания неожиданно легки, что вполне понятно: знаменитое своей громоздкостью сооружение было сделано из картона. Это — огородные пугала, карнавальные куклы, насажанные на шест. Замысел Кокто обращался в шутку. Кажется, Пикассо не слишком заботили устрашающие речи об ужасах машинного века. Его «чудовищные божества вульгарной рекламы» (Кокто) скорее страхолюдны, чем и взаправду страшны. Пустившиеся в пляс колоссы того и гляди рухнут, обратившись в груды мусора. Неудивительно, что Кокто в конечном итоге был раздосадован этим решением: «Выход менеджеров репетировался без каркасов Пикассо и утратил свою лирическую выразительность, как только они были надеты на танцовщиков»16. В ходе работы над балетом Пикассо оттеснил сценариста и, по сути, вывернул его замысел наизнанку. Противостояние мира здешнего и «иного», скрытого за занавесом, сменилось зрелищем также двуплановым, но абсолютно посюсторонним. Пикассо претили мечтательность и намеки на мистические откровения, действительно проскальзывающие в текстах Кокто. Ему хотелось создать спектакль, целиком вмещающийся в рамки современной действительности. Для него двойственность, игра реальностей разных уровней проистекали не из томлений по запредельным высотам и потаенным глубинам, а просто из свойств человеческого восприятия. Таковы исходные позиции кубизма, и Пикассо не хотел от них отступать. Конечно, по этой причине он упустил предложенную Кокто возможность расширить понимание кубистической эстетики, осознать выразительную силу «фактов» не только зрительных, но и звуковых, динамических. К тому времени пробы тотального театра уже прошли испытания в лабораториях итальянского и русского футуризма, цюрихского дадаизма. Но Пикассо, видимо, мыслил спектакль как ожившую живопись, обрамленную порталом сцены. И в пределах этой конкретики он организовал представление, построенное в двух регистрах. В его трактовке парадное антре артистов и есть «внутренний спектакль», а выключенные из него глашатаи — его предвестье и реальное обрамление. Обе реальности плотно прижаты друг к другу, и не случайно Кокто, столкнувшийся с оборотной стороной своего плана, так часто путает компоненты «истинного» и «мнимого» представления. В свете новой концепции иначе обозначились функции основных персонажей. Почти исчезли намеки на их характеры, но, судя по костюмам, по описаниям хореографии, эти роли стали олицетворениями типов самого театра, его видовых проявлений. Так, в фигуре Китайского фокусника, костюм которого — размашистая пародия на роскошь бакстовского ориентализма, дано обобщенно-шаржированное видение традиционного театра Востока (илл. III). Маг, облаченный в пышное узорочье со сверкающими рельефными накладками, отвешивающий ритуальные поклоны, вершащий чудеса на сцене с непроницаемым, скрытым за плотным гримом лицом — некий сгусток, квинтэссенция театрального чародейства. Девчонка, выскакивавшая затем спортивными прыжками, персонифицировала противоположный полюс зрелищных искусств — кинематограф. Пикассо предлагал разные варианты ее облика — эксцентричной школярки-сорванца в юбке, расписанной крупными цифрами, инженю в платьице и панталонах с оборочками (илл. 12). Но в конце концов был выбран бытовой детский костюм, подобранный в готовом реквизите, — короткая юбка в складку и матроска. Танец юной американки, словно выпрыгнувшей из голливудского фильма, был каскадом типовых киноэпизодов. По рассказу Мясина, исполнявшая эту партию Мария Шабельская «копировала шаркающую, вихляющую походку Чарли Чаплина, потом следовала пантомима, напоминавшая «Опасные приключения Полины» — девочка прыгала на ходу в двигавшийся поезд, переплывала реку, участвовала в боевой схватке и, наконец, погибала, когда трагически тонул «Титаник»... В финале она изображала ребенка, играющего на морском побережье»17. Кокто упоминает и другие действия. Самое интересное в замечаниях поэта — намерение передать в танце характерную дрожь киноизображения, мелькание кадров. В дергающихся движениях, в спотыкающемся шаге рэгтайма, в мелькании быстро меняющихся эпизодов претворялась изобразительная материя немого кино. Жестикуляция девочки — торопливый пересказ, станцованный дайджест остросюжетного фильма. И, наконец, третья, романтическая ипостась театра представала в дуэте Акробатов. Пикассо сохранил традиционные для танцовщиков и гимнастов обтягивающие трико, но разрисовал их крупными узорами, придав фигурам сходство с расписной игрушкой (илл. 11). Па-де-де исполнялось Л. Лопуховой и Н. Зверевым в стремительном, безостановочном темпе, в их танце образы идеальных балетных влюбленных сливались с не менее романтичными образами взлетающих над землей эквилибристов — кувыркающихся, балансирующих на канате, триумфально парящих на трапеции. В этих трех антре явился сам театр в лицах, причем персонифицированы были именно те зрелищные формы, которыми вдохновлялся авангард — традиционный восточный театр, кинематограф и цирк. Для Кокто обращение к балету означало «первую попытку поэта объясниться без слов»18, то есть выразить несказуемое, явить поэтическую грезу, затаившуюся «под грубой оболочкой гиньоля». Но с привнесенными Пикассо изменениями проступили совсем другие смыслы, относящиеся к подоплеке театральной иллюзии. «Иной мир» театра — это набор профессиональных приемов, а не магическое зеркало, в котором блуждают отблески запредельной реальности. Мечты ткутся здесь из того же материала, что и грубая действительность. Волшебство — всего лишь ловкость рук, фокус, обставленный ритуальными пассами и пышным антуражем, живое правдоподобие действия — продукт кинематографической «фабрики грез», а головокружительные, захватывающие дух воспарения — результат тренировок. Выставленная на сцену театральная атрибутика беспощадна к мифу о магическом зеркале, и бульварное зрелище ловко эксплуатирует достижения настоящего, высокого театра. Конечно, балаган вбирает в себя его выродившиеся, «выпавшие в осадок» формы, но в осадке проще разглядеть состав некогда прозрачного раствора. Этот спектакль о спектакле предварялся специально созданным для него занавесом (Париж, Национальный музей современного искусства, илл. IV). Идея второго занавеса родилась именно при постановке «Парада», и затем такие живописные интродукции вошли в обиход дягилевской антрепризы19. Пикассо изобразил группу комедиантов, отдыхающих в перерыве между представлениями, обозначив в своей композиции тему театрального закулисья. Иконографии пикассовского занавеса посвящена значительная по объему литература, в которой предлагаются аллегорические трактовки как левой части композиции (с наездницей и обезьяной), так и группы актеров за столом20. Основываясь на некотором сходстве одного из Арлекинов с Кокто, авторы пытаются идентифицировать и другие персонажи с реальными лицами (Дягилев, Мясин, Сати, Ольга Хохлова, сам Пикассо) и выстроить, с учетом их взаимоотношений, некоторую символику. Интерпретации расходятся, противоречат друг другу, вызывая сомнения как во всех предложенных догадках, так и в правомерности исходной посылки о зашифрованном автобиографизме композиции. Более существенно сделанное Вернером Шписом открытие21. В архивах парижского Музея Пикассо, в блокноте художника, относящемся к 1917 году, исследователь обнаружил вырезанный из популярного итальянского журнала рисунок, изображающий застолье в неаполитанской таверне. Видимо, эта выхваченная из арсенала тривиальной культуры картинка послужила первоначальным толчком к замыслу, или даже, как считает Шпис, «эскизом» заставки к спектаклю о площадном театре. Такой ход весьма обычен для Пикассо. И прежде, и много лет спустя его рука не раз тянулась к изделиям массовой и городской субкультур, выуживая в их потоке разные занимательные вещицы — открытки, олеографии, газетные стрипы, уличные граффити, фотоснимки cover girls. В данном случае его, по-видимому, привлекла романсовость картинки, неожиданно перекликающаяся с его собственными работами розового периода. Но нужно сказать, что сходство занавеса с «эскизом» весьма отдаленное: левая, самая значительная часть композиции целиком сочинена Пикассо, а в правой от предполагаемого первоисточника сохранились разве что общие композиционные массы и сюжет застолья. Итак, за скудно сервированным столом расположились актеры. Здесь испанец с гитарой, лирическая героиня, бравый моряк, негр в тюрбане и две маски комедии дель арте. Взгляды сотрапезников устремлены к наезднице в белой балетной тюнике с крылышками за спиной. Она как будто репетирует свой номер, балансируя на спине лошади. Наездница, с ее романтическим обликом и вскинутыми вверх руками, — единственная отсылка к образам спектакля — дуэту акробатов. Она пребывает в некой роли — крылатой феи, музы-вдохновительницы, порхающей сильфиды, спускающегося с небес ангела (илл. VI). На лестницу рядом с ней взгромоздилась обезьянка — старинный символ лицедейства. Лошадь, как и ее всадница, крылата, что сейчас же наводит на мысль о Пегасе. Как будто сам собой начинает выстраиваться аллегорический ряд и... тут же распадается. Можно двинуться, вслед за предшественниками, по проторенному пути аллегории искусств, но на нем мы скоро натолкнемся на непонятные пробелы и вопиющие несообразности. Ноги наездницы висят где-то позади лошади. «Пегас» оказывается кобылой, кормящей жеребенка. Украшенная триколором триумфальная лестница угрожающе раскачивается под обезьянкой. И как установить, что именно имел в виду художник под столь многозначной в истории культуры крылатой женской фигурой? Предположение о случайных небрежностях придется сразу исключить, поскольку из подготовительных эскизов видно, что художник сознательно шел именно к такому «несуразному» решению. В хорошо проработанном акварельном наброске (Париж, Музей Пикассо), где пирующие представлены в той же позиции, группа с Пегасом выглядит вполне реалистично: наездницы нет, позади лошади стоит человек с обезьянкой на руках, а на прислоненную к стене лестницу поднялся рабочий, чтобы прикрепить декорационное солнце (илл. V). Это просто эпизод из быта театральной труппы. Исследовательница пикассовской сценографии Сабине Фогель отмечает, что выступление лошадей с привязанными крыльями — широко распространенный в то время обычай бродячих цирков22. Так что же побудило Пикассо смешать все карты, перетасовать фигуры так, что из вполне внятной репетиционной сцены образовался невразумительный сюжет с аллегорическими намеками?

Чтобы понять, что происходит в левой части композиции, необходимо рассмотреть ее заново. Гарцующая балерина как будто забыла о своей лошадке и, утратив всякую осторожность, ласкает обезьянку. Но и лошадь отвлеклась от предписанной ей роли: отвернувшись от всадницы, она облизывает потянувшегося к ее вымени жеребенка. Ступни циркачки соскользнули с ее спины, и она болтает в воздухе ногами, цепляясь за слабую лапку обезьяны. Мартышка, в свою очередь, устроилась наверху покачнувшейся лестницы, которая стоит без всякой опоры, — ведь не может же она опираться о складку занавеса. Привычная ситуация всколыхнулась, сюжет раскачался, и все фигуры утратили устойчивость. За фасадом аллегории выстраивается совсем иная связь изобразительных мотивов. Акробатка и лошадь тянутся в прямо противоположных направлениях, влекомые одним и тем же чувством нежности, потребностью прикосновения к слабому живому существу. Их тяготение так сильно, что в самом центре длинной цепочки возникает разрыв — ноги оступившейся артистки проваливаются в пустоту, и это зияние изобразительного смысла, своего рода слепое пятно, настойчиво взывает к догадкам. Быть может, чадолюбивая кобылка ушла из-под ног зазевавшейся циркачки. А может быть, сама наездница сошла с ее спины и побежала к своему любимцу, перебирая в воздухе ногами, как персонажи эксцентричных комедий раннего американского кино. Не исключено, что этот скрытый сюжетный ход был подсказан любимыми Пикассо фильмами Чарли Чаплина23.

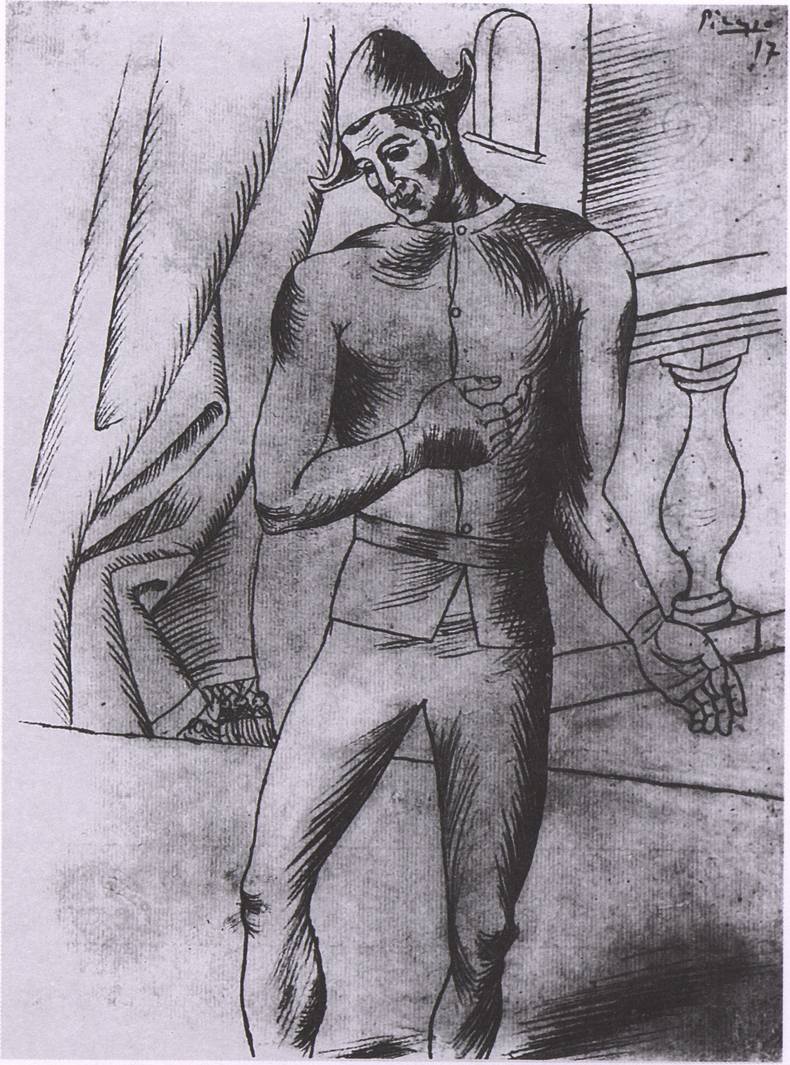

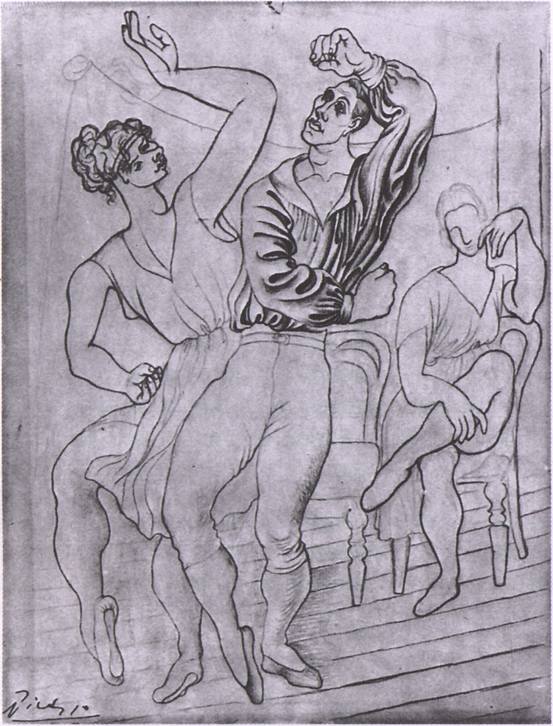

Вся связка — лестница, обезьяна, балерина — держится на рискованных, неправдоподобных сцеплениях. Они словно измышлены во славу цирковой эквилибристики — шатающихся, но не падающих лестниц и шестов, гимнастов, свисающих гирляндами с трапеции. В грозящей падением системе есть нечто общее с кубистическими конструкциями, их шаткими, кое-как скрепленными элементами. Под ногами лошади, на переднем плане болтается прозрачный надувной шар. Этот прыгающий перед глазами пузырь возвращает внимание к героине, которая, видимо, выпустила его в забывчивости из рук. Пикассовская инвенция улавливается, во всяком случае, не сразу, о чем свидетельствуют хотя и безуспешные, но упорные попытки выстроить аллегорический сюжет. Быть может, опыт самонаблюдения поможет уяснить характер тех психологических препон, которые неизбежно возникают при восприятии этой композиции. При первом внимательном ее разглядывании автор этих строк уставился в долгом замешательстве именно в «слепое пятно», тщетно пытаясь понять, в каких таких пространствах витает сильфида с зашторенными ногами. Дальше — хуже. Почему Пегас занят столь неподобающим его полу и сану делом? Зачем тут путается, ни к селу ни к городу, какая-то мартышка? И только осознание самого факта возникновения этих вопросов подводит к пониманию, что как раз «проблемные зоны» и являются узлами интриги, завязанной художником. Пикассо точно определил их место — в середине и на концах изобразительной фразы. Ее внезапное прерывание в центре вызывает вопрос, ответ на который мы получаем в конечных точках последовательности. И тогда наступает развязка, момент озарения. Оказывается, художник изобразил совсем не то, что мы предполагали, — не репетицию помпезной аллегорической постановки, а момент выпадения из ролей основных действующих лиц, отвлекшихся на свои житейские дела. Пирамидальная композиция апофеоза, яркий белый цвет, шумная жестикуляция непременно привлекут внимание и настроят зрителя на серьезный лад. Но длинный риторический период, по-видимому нагруженный символикой, неожиданно ныряет в бытовую фабулу, разрешаясь комизмом. Вся эта патетика раскинутых крыльев, белоснежных одежд, взлетающего «неземного созданья», многозначительной обезьянки, устремленной к небесам триумфальной лестницы — лишь обманный маневр, насмешка над пристрастиями публики к велеречивости «большого Искусства». Композиция занавеса требует удвоенного внимания, но Пикассо умел им управлять. Его зрительные загадки, разрывы изобразительной ткани притягивают взгляд, как магнит. Он сбивает процесс восприятия с накатанной колеи, делает подножки его привычным ходам, устраивает западни в самых неожиданных местах. Вызванные этими подвохами оплошности и проволочки, заминки и зряшные топтания на месте, скольжения взад-вперед затягивают паузу ожидания. Ведь назначение занавеса — возбудить любопытство зрителя. Тема пикассовской композиции, в предложенной нами трактовке, тесно связана с темой балета. В преддверье театра, или, что почти то же самое, в его закулисье, зрелище открывается в обратной перспективе, обнажаются потаенные пружины законченного, отшлифованного на репетициях спектакля. Вряд ли первые зрители «Парада» успевали постигнуть этот замысел за короткое время экспозиции занавеса (время звучания увертюры — четыре минуты). Но ощущение какой-то встряски, сюжетно-смысловых зазоров и пропусков несомненно возникало. Публика, с нетерпением ожидавшая открытия сцены, с рассеянным недоумением рассматривала композицию Пикассо, то и дело натыкаясь на расставленные им ловушки. Для разжигания интереса этого было вполне достаточно. Быстроглазые эрудиты могли найти здесь свою усладу — множество явных и неявных отсылок к европейской классике. Работа над «Парадом» проходила в Риме, и Пикассо, вместе со Стравинским и Кокто, бродил вечерами по городу, заглядывал в церкви и музеи. Эти впечатления, по-видимому, отстоялись в некое суммарное представление о классической фреске, алтарной картине. Группа людей, заглядевшихся на постановку «аллегории», довершает обманчивое сходство с многофигурным триумфом. Нам хорошо знакомы эти хоровые действа, где соседствуют, общаясь друг с другом, выходцы из самых разных нарративов — античных мифов, агиографий и легенд, исторических хроник. Минервы и Марсы, святые из разных стран и эпох вступают в беседы, взывают друг к другу и к зрителю, демонстрируют свои атрибуты. Пикассо как будто задается вопросом: почему бы не последовать этой логике, доведя ее до критической точки? Иначе говоря, что случится, если мы отважимся прочесть иносказание буквально? Почему бы, например, спускающемуся с небес ангелу-вестнику не обернуться на оказавшуюся рядом символическую обезьянку и не поиграть с ней? Почему окрыленной лошади не забыть на время о своем назначении риторической фигуры и не предаться втихомолку, под общий шумок, присущим ее естеству заботам? Так аллегория сама собой развернется в бытописательство. В группе актеров, наблюдающих шалости Пегаса и наездницы, очевидна контаминация двух классических мотивов — пиршественного застолья и хора свидетелей, потрясенных явлением чуда. Осознав цитатность этой части композиции, мы обнаружим в ней знакомые типажи. Прислуживающий арап словно перебрался сюда из пиров Веронезе и Тьеполо. Моряк, обнимающий девушку, почти точно повторяет позу Рембрандта в «Автопортрете с Саскией на коленях». В фигуре испанца фокусируются многочисленные гитаристы и лютнисты голландской и итальянской живописи. Припоминаются и парные портреты XVIII века, и зачарованные каким-то зрелищем персонажи в спиралевидных разворотах. Карандашные эскизы к занавесу показывают, что Пикассо менял позы фигур, приближая их к классическим прототипам. Фигура девушки в объятиях матроса проецируется на стоящий позади нее кусок декорации и слипается с ним, превращаясь в прислоненный к стене портрет. В таком контексте и ковер под столом, переходящий в подобие помоста, и свернувшаяся перед ним собачонка воспринимаются как вольные перепевы венецианских мотивов. От указанного Шписом журнального «первоисточника» здесь почти ничего не осталось. Пир (а вернее — скудная трапеза, замаскированная под пиршество) происходит на фоне декорационного задника с романтическими руинами и в окружении пышных занавесей. Для театра, тем более балаганного, их слишком много. Тяжелые складки красного бархата, подхваченные золотыми шнурами, свисают в изобилии со всех сторон. Они позаимствованы из парадных портретов, все тех же триумфов, пиров и мистических видений. В этой части композиции изобразительный текст также местами уходит в затемнение, утекает в какие-то невидимые щели и зазоры. Речь идет не о явном цитировании, а о смутном припоминании зыбких, роящихся в сознании образов. Пикассовский занавес, с его белесым колоритом, жухлыми тонами темперной краски — висячая фреска, видение старинной стенописи, представшее на краткое время исполнения бравурной увертюры. «Четвертая стена» взмывает вверх. Начинается вышеописанный спектакль. Вполне естественно, что работа в «Русском балете» усилила интерес Пикассо к театральным мотивам в живописи и графике. Продолжая тему костюмированных персонажей, он привносит в нее новые акценты, очевидно почерпнутые из свежих впечатлений. Теперь его Арлекины и Пьеро — уже явно сценические персонажи; они раскланиваются перед публикой, играют на гитаре, поют серенады. Но, изображая артистов на подмостках, Пикассо отыскивает редкие мгновения заминок, непреднамеренных отступлений от роли. В одном из рисунков 1917 года (Париж, частное собрание, илл. 13) Арлекин замер в положении, которое трудно назвать позой — это некая промежуточная, трудноуловимая фаза плавного церемониального поклона. Фигура с подгибающимися коленями, с разбредающимися, хватающими воздух руками выглядит почти нелепо в своей разбалансированности. Эффект неустойчивости тем сильнее, что ноги комедианта перекрыты на уровне голеней каким-то уступом, так что приходится гадать о положении ступней. Именно актерский поклон перед публикой, с его широкими расшаркиваниями, плавными приседаниями, взмахами рук, описывающих сложные петли и параболы, давал возможность выхватить в этой долгой кантилене проходные, «необязательные», ускользающие от внимания стадии. Болтающаяся в пустоте фигура отчеканена твердой линией, и равномерная плотность штриха влечет за собой еще одно противоречие: протяжные скольжения карандаша перебиваются долгими заминками, кружениями в мелких членениях формы. На лице и руках появляются некие пробоины — зияющие отверстия рта и глаз, пробегающие меж пальцев трещины. Эти бреши в значимых изобразительных точках требуют мысленного заполнения. В таких рисунках, как «Арлекин с гитарой» (1917—1918, Париж, частное собрание), «Пьеро и Арлекин, исполняющие серенаду» (1918, Чикаго, Художественный институт, илл. 14, 15), художник словно идет против потока естественного движения, прерывает его ход, чтобы сделать нужные наблюдения, зафиксировать положение пружинящих ног, распрямляющегося корпуса, поворачивающейся головы, раздвигающихся губ. Способ передачи движения через его кульминационные точки был найден еще в античности. Пикассо идет противоположным, но не менее действенным путем. Вонзая взгляд в ускользающие, «невидимые» фазы движения, он вызывает в зрителе ответную реакцию, желание завершить незавершенное, перескочить через возникшее препятствие. Остановка в проходной позиции, замедленность наблюдения — своего рода рапид, обнажающий механику лицедейства, скрытые усилия, обеспечивающие эффект широких жестов на публику.

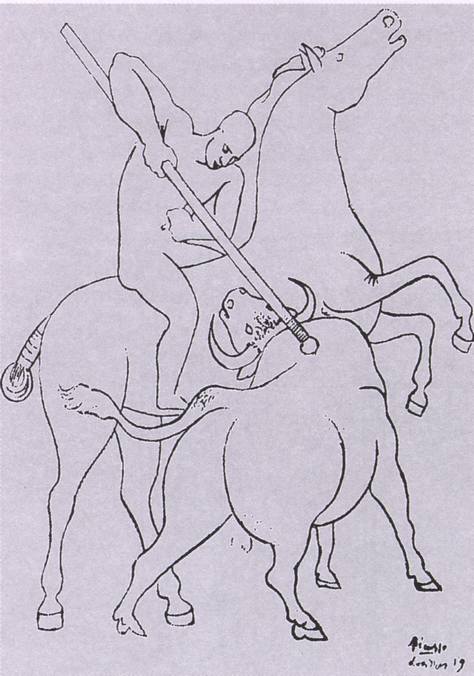

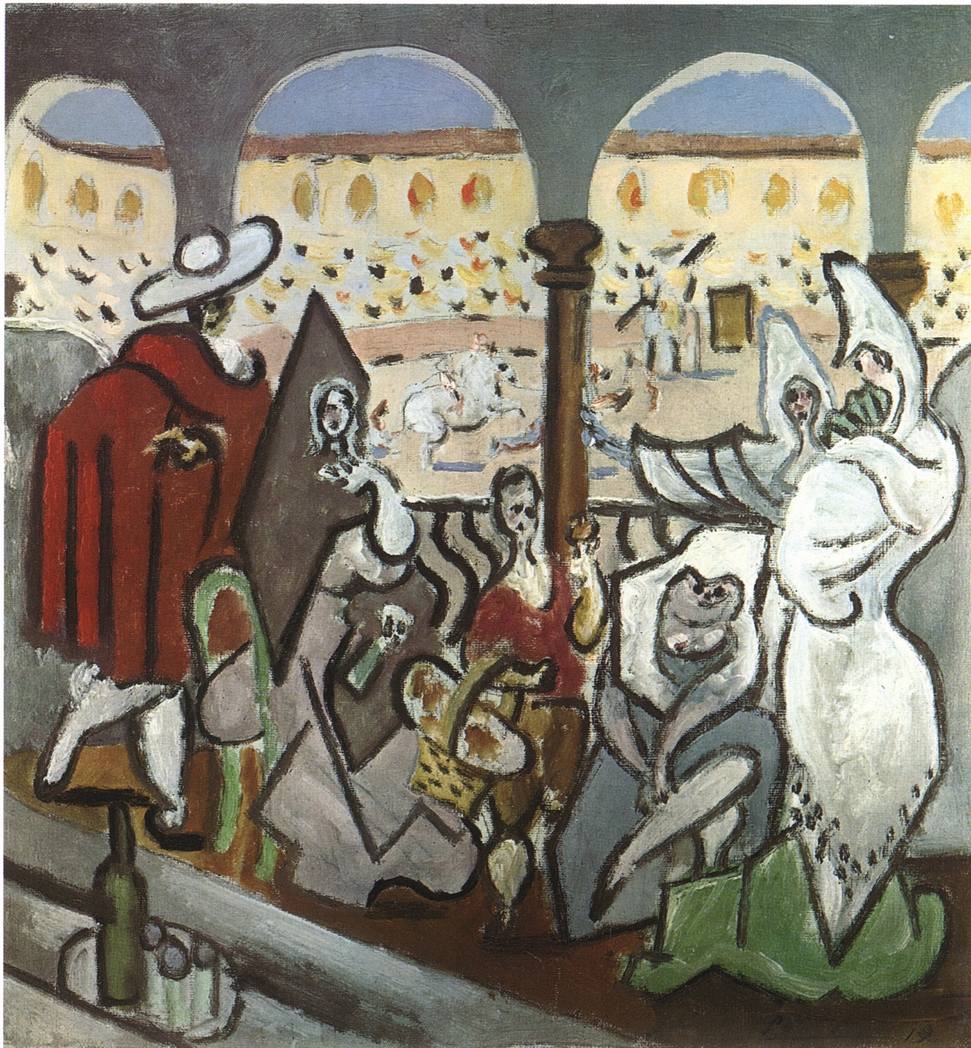

В ранних работах Пикассо спектакль кабаре представал увиденным во всем его феерическом блеске из зрительского кресла. Теперь он разглядывает актеров как будто исподтишка, с какой-то потаенной, ему одному ведомой точки. Видимо, такой смене позиций — от очарованного зрителя к скептичному аналитику — способствовало само участие в работе над балетом, знакомство с подоплекой театрального волшебства. По свидетельствам очевидцев, Пикассо больше любил присутствовать на репетициях, чем на спектаклях. Его взгляд наверняка отмечал сбои ритма, ошибочные движения танцовщиков, внезапные остановки по команде хореографа, многократные повторы — все то, что происходит на подготовительной стадии балетной постановки. Кроме того, при рассматривании танца в упор, с близкого расстояния, распадается его кантилена, в фокус зрения попадает как раз подноготная танца, механическая работа мускулатуры. Отложившиеся в цепкой памяти художника репетиционные наблюдения претворились в промежуточных, «застрявших» позах Арлекинов. Связь таких образов с закулисьем проступает и в «Арлекине», выполненном в 1917 году во время поездки в Барселону (Барселона, Музей Пикассо, илл. VII). Актер, очень похожий на Мясина, представлен в неловкой позе с зависшими руками — то ли смыкающимися в неопределенном жесте, то ли расходящимися по его завершении. Впечатление чужих рук, приставленных к негнущемуся корпусу, усиливается странным противоречием между невесомостью локтя, лежащего на балюстраде, и тяжестью плавающих в воздухе ладоней. Артист как будто замешкался, попав в затруднительную ситуацию незнакомой ему роли, и теперь судорожно пытается найти позу, приличествующую репрезентативному портрету в классическом антураже. Во всем этом отчетливо слышны отголоски занавеса к «Параду» — актерские осечки и торможения действия, выпадения из роли замешкавшихся актеров. Искусство Пикассо обогащается темой зрелища, увиденного с обратной точки — из-за кулис, через отверстие в декорационном заднике, из репетиционного зала. В литературе о «Параде» преобладает пренебрежительное отношение к замыслу Кокто. Многие авторы считают, что только вмешательство художнической воли Пикассо привело к созданию подлинно новаторского спектакля. Но это, слишком легкое, решение вопроса лишь затемняет суть противоречий между двумя крупными художниками. Датский исследователь Эрик Асхенгрен в своей книге «Кокто и танец» (1986) подробно прослеживает историю рождения балета и доказывает активное участие поэта в его постановке, включая разработку хореографии. Тем самым он отводит необоснованные обвинения и поспешно вынесенные мнения о незначительности вклада Кокто. Пикассо, по заключению автора книги, погубил оригинальный замысел, захлопнув окошко во «внутренний спектакль». Неудовлетворенность Кокто конечным результатом побудила его к продолжению поисков в сфере «пластических выражений поэзии». Балеты и пантомимы, поставленные по его программам, под его непосредственным руководством, вошли в историю мирового театра. В «Параде» он был не просто либреттистом, но создателем концепции спектакля и вдохновителем творческого коллектива. Разработанная им программа балета во многом опережала свое время. Тексты Кокто обнаруживают редкостное для того времени понимание эстетики кубизма. Уловив суть кубистических открытий, он стремился расширить сферу их применения, и позднее предложенные им коллажные приемы — «факты», или «трюизмы жизни», — прочно вошли в арсенал музыкального театра. Идея «внутреннего спектакля», хотя и окрашенная в унаследованные от символизма романтические тона, также была шагом в будущее. Скрытый за занавесом спектакль, который поэт собирался обозначить лишь намеками, сродни фантомным образам кубистической живописи и пластики. К задаче выражения незримого в зримом, противопоставления физических и психических феноменов не раз будет обращаться искусство двадцатого века. Позднее, в 1922 году, Кокто разъяснял: «Во всяком живом произведении есть собственный парад. Только этот парад и видят те, кто не способен проникнуть внутрь. Иначе говоря, внешняя оболочка новаторского произведения отталкивает, удивляет, раздражает зрителя, так что он не решается войти в него. От душевного нутра его отвращает лицо, причудливые гримасы паяца, который встречает его у дверей»24. Кокто реализовал себя в поэзии и драматургии, в эссеистике и музыкальной критике, в театре и кино. Порхания из одной области в другую породили стойкие представления о легковесности его таланта. Но именно такая, «разбросанная», творческая индивидуальность становится чутким восприемником и проводником одного из важнейших веяний в искусстве двадцатого века — устремленности к рассеянным, перекрестным формам, которые мы лишь по инерции продолжаем называть синтетическими. Они складывались как раз в это время. Работа над постановкой «Парада» шла в Риме в период с середины февраля до середины мая 1917 года. К этому времени группа римских футуристов (Балла, Деперо, Прамполини) не только разработала эстетику пластического театра, но и преуспела в ее осуществлении. В период пребывания Пикассо и Кокто в Риме здесь, в театре Костанци, той же антрепризой Дягилева был показан «Фейерверк» Джакомо Балла — эффектное зрелище цветоформ, переливающихся под музыку Стравинского. Чуть раньше, в 1916 году, Фортунато Деперо работал по приглашению Дягилева над оформлением балета «Песнь соловья». И хотя проект не был осуществлен, из него у Деперо родилась идея театра танцующих марионеток, реализованная уже в 1918 году. Футуристический театр определялся универсальностью программы, притязавшей на «перестройку мира». Футуристы вторгались во все области творчества, уделяя особое внимание скрещенным формам — визуальной поэзии, киноживописи, конкретной музыке, кинетическим конструкциям, импровизированным представлениям («синтезам»). В мечтаниях о «хромофонии», «живописи шумов, звуков и запахов» откристаллизовался проект тотального театра, преобразующего действительность. Театр римских футуристов развился из ядра динамических конструкций. Их постановки — разросшаяся до размеров сцены пластика, с абстрактными формами, актерствующими предметами, танцующими механизмами, подвижными площадками, перемещающимися снопами света, звучаниями музыки, шумов и человеческих голосов. Члены творческой группы «Парада» не раз встречались с римскими футуристами в мастерской Деперо, в артистическом кафе Греко. Пикассо посетил мастерскую Прамполини, где его поразил царящий в ней хаос — наглядное выражение разнообразных занятий хозяина. Все это было сродни тянущемуся в разные стороны художественному темпераменту Кокто. Его проект «Парада» — рассеянная констелляция разнотипных сенсорных форм — весьма близок театральным концепциям итальянских будетлян, которых поэт назвал «импрессионистами идеи». Пикассо противопоставил такому мышлению другое. Он театрализовал кубизм, не допуская его расширенной трактовки. Монолитный спектакль — пространственная живопись, заполняющая в своем движении сценическую коробку. Череда разноликих персонажей, игра контрастных форм заслоняют драматургию, оттесняют ее на задний план. В этом и состояла суть спора, закончившегося безусловным поражением Кокто, но и не столь безусловной победой Пикассо. «Мне нравится «Парад», потому что это непретенциозный, веселый и бесспорно комедийный спектакль. Декорации Пикассо просты и наполнены движением... «Парад» не натуралистичен, не сказочен, в нем нет ни избыточных эффектов, ни драматического сюжета. Это своего рода музыкальный фарс наилучшего вкуса и без больших артистических претензий. Тем он и отличается в лучшую сторону от других балетов»25. Это делится свежими впечатлениями после премьеры Хуан Грис, соратник Пикассо по кубизму. Похоже, что и им не было воспринято то, о чем возвещал занавес, — двуплановость действия, его метафорические ходы, перекрывшие первоначальный сюжет. Дерзкий натиск необычных, рискованных приемов Пикассо ошеломлял, сбивал с толку, да и просто оставался за порогом внимания. Но их энергией расширялось пространство творческой свободы, захватывались новые, еще не освоенные художественным сознанием территории. Они будоражили мысль, взывали к дальнейшей распашке целинного поля. Приведем только один пример отклика великого художника на вызов, брошенный Пикассо. Сергей Эйзенштейн рассказывает о своей работе в 1921 году над постановкой пьесы В. Плетнева «Над обрывом». В сцене с изобретателем, несущемся в волнении по городу, он решил дать комбинацию «бегающих декораций, изображающих здания и фрагменты зданий в уменьшенном виде»: «Вероятно, под давлением выразительного задания, требовавшего их перебегов, эти подвижные декорации были еще соединены с людьми. Люди были поставлены на ролики скетинг-ринковского типа, и передвигались они, будучи причудливо врезаны в нарисованные фасады. Влияние традиций кубизма в этом несомненно»26. Работа в театре, как будто случайно подвернувшаяся, настолько увлекла Пикассо, что он оформил в «Русском балете» еще три постановки. Кажется почти невероятным, что такой индивидуалист, как Пикассо, не терпевший заказов, смог включиться в упряжку коллективной работы. Еще более удивительно, что при этом он, во всяком случае внешне, не нарушил сценографических традиций «Русского балета». Отказавшись от эксцентрики и шокирующих новаций, он настолько подчинил себя требованиям театральных канонов, что его декорации к «Треуголке» называют «натуралистическими» и даже «рутинными». Само по себе это обстоятельство заслуживает внимания, тем более что, по свидетельству Мясина, Пикассо не просто исправно исполнял свои обязанности, но работал с огромным увлечением. Дягилев давно мечтал поставить балет на испанскую тему. Он, как и вся труппа, был очарован красотой испанских танцев, открытостью национального характера. Выступления «Русского балета» неизменно встречали в этой стране горячий прием, и король Альфонс XIII стал его преданным почитателем. Встретившись с композитором Мануэлем де Фалья, мечтавшим написать оперу на сюжет «Треуголки» Педро де Аларкона, Дягилев заказал ему музыку для нового балета. В Мадриде Мясин увидел великолепного исполнителя танцев фламенко, и Дягилев пригласил его для обучения труппы, надеясь, что он сможет исполнить и главную роль. Работа над балетом проходила в Лондоне, где и состоялась премьера в театре Альгамбра 22 июля 1919 года. Зрители увидели спектакль на сюжет испанского писателя (точнее — народного сказания, положенного в основу повести) с характерной пластикой испанских танцев и музыкой, в которой обработаны фольклорные мелодии. Действие происходит в испанской деревне в конце XVIII века. Прелестную и кокетливую жену мельника осаждает своими ухаживаниями коррехидор, губернатор провинции. Он приказывает альгвасилам задержать под вымышленным предлогом мельника и на время увезти его подальше. Ночью правитель возвращается и возобновляет свои преследования, но мельничиха сбрасывает его с моста в реку и убегает. Промокший коррехидор переодевается в платье мельника и засыпает на пороге его дома. Герою удается вырваться из-под стражи. Но, увидев развешенную одежду коррехидора и его треуголку, он подозревает худшее и уходит. Тут врывается толпа крестьян, в гневе они набрасываются на сластолюбивого губернатора. Альгвасилы преследуют сбежавшего мельника, но, обознавшись, хватают переодетого коррехидора. С появлением мельника и его жены наступает развязка. С хохотом и плясками крестьяне подбрасывают чучело правителя, празднуя победу над деспотом и символом его власти — треуголкой. Мясин любил ставить балеты с запутанной интригой, где мог развернуться его дар комедиографа, мастера гротескных и характерных танцев. Что же касается Пикассо, то ему предоставилась возможность оформить спектакль испанский по своему содержанию, духу и форме. В хореографии «Треуголки» повторяется мотив корриды — подражание движениям разъяренного быка и дразнящего его тореадора. Творческий коллектив считал своей первейшей задачей воспроизвести подлинные ритмы и пластику фламенко, а в глазах его участников танцевальный фольклор напрямую ассоциировался с корридой. Вот что пишет Мясин, проводивший в ту пору чуть ли не этнографические исследования: «Интересно, что я многое понял в фольклорных танцах на боях быков. Наблюдая за блестящей работой этих тореро, я начал улавливать скрытую жестокость, присутствующую в таких танцах, как фарукка. Кроме того, я осознал, что одни и те же черты испанского темперамента проявляются и в их танцах, и в их национальном спорте»27. В мемуарах Григорьева читаем: «Дягилев считал обязательным, чтобы вся труппа впитывала национальные танцы; нас, например, глубоко поразили дивные хоты, увиденные в Сарагосе, и большое разнообразие танцевальных движений и мимики, порожденных ритуалом корриды, которую мы наблюдали в Бильбао»28. Карсавина, первая исполнительница партии Мельничихи, была поражена «необузданной дикостью» и особым драматизмом танца Феликса Фернандеса29. Одна из особенностей испанского танца — его драмоподобное построение. В красноречии рук, в широких разворотах корпуса и внезапных переменах темпа, в контрастах размашистых и мелких движений словно скрывается какая-то фабула, бессловесное сказание. В парных и групповых танцах слышится диалог, а в сольных — рассказ о волнующих событиях. И хотя сюжет невозможно угадать, чередования всплесков и спадов, полнозвучных и затухающих до шепота движений держат в напряжении зрителя, который с замиранием следит за эволюциями танцора в ожидании финальной развязки. «Драмой живого тела» назвал народный танец Гарсиа Лорка: «Стихи скрыты под непроницаемым покрывалом, они спят в ожидании Эдипа, который придет разгадать их, чтобы они проснулись и снова замерли в молчании»30. Работая над «Треуголкой», Пикассо окунулся в родную ему стихию и достиг полного взаимопонимания с другими участниками постановки. Еще в детстве он с мальчишеской страстью рисовал сцены боя быков, но затем парижские впечатления надолго вытеснили эту тему. Однако в период короткого визита в Барселону в 1917 году воскресают мимолетные воспоминания о былом увлечении. В сценическом занавесе к «Треуголке» он представил арену корриды и ее зрителей. То, что сейчас называется занавесом к «Треуголке» (Нью-Йорк, Сигрем-билдинг), на самом деле является лишь центральным квадратом огромного полотнища. В 1926 году Дягилев, пытаясь выйти из финансовых затруднений, разрезал занавес и продал его фигуративную часть. Обрамление, расписанное ромбами, в настоящее время хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Судя по эскизам, Пикассо разрабатывал четыре разных варианта, но поиски шли в пределах одной темы, из чего можно заключить, что она определилась сразу и художник не сомневался в точности своего выбора. Этой уверенности можно найти объяснение не только в личных пристрастиях Пикассо, пылкого болельщика корриды. Ведь тавромахия, отшлифованное традицией зрелище с эффектными костюмами и стилизованными, почти танцевальными движениями тореадоров, располагается где-то между театром и жизнью. Здесь происходят смертельные схватки, соревнования разных тактик и характеров. Люди и животные рискуют, хитрят, делают обманные ходы и яростно набрасываются на противника, разыгрывая на глазах у публики кровавую драму. Вынесенная на занавес тема корриды могла бы стать выразительной заставкой к спектаклю со сложными перипетиями и столкновениями страстей — любви, ревности, ненависти, самоуправства власти и народного мщения. Однако лишь в первых эскизах Пикассо сосредоточивается на собственно корриде как живом действии со стихийно развивающимися событиями. В них он набрасывает драматический момент: раненая лошадь падает под пикадором, а тореро, размахивая плащом, танцует перед разъяренным быком (илл. 16). Но на следующем этапе художник пробует соединить в условно-фронтальной композиции сцену на арене с видом зрительских лож. Пронзающий быка пикадор представлен в центральном тондо, которое фланкируется двухъярусными аркадами с фигурами болельщиков (илл. 17, 18). В этом плоскостном решении нет драматизма, и Пикассо ищет способ организации двухчастного пространства, вмещающего в себя и сцену на арене, и зрителей на трибунах. В хорошо проработанном акварельном этюде пустая арена видна сквозь аркаду на переднем плане (илл. VIII). Сценическое пространство готово, остается разместить в нем действующих лиц. Появляется сюжет, который художник разрабатывает в карандашных рисунках и этюдах маслом: бой быков только что завершился, и зрители, отвернувшись от арены, предались беседам (илл. IX, X). Обычно считается, что этот сюжет, не связанный непосредственно с темой балета, лишь вводит в атмосферу Испании конца XVIII века. Однако в нем нетрудно увидеть тематическую параллель с занавесом к «Параду» — спектакль и его зрители. Из последовательности эскизов видно, что Пикассо целенаправленно шел к этому решению, и результаты его поисков заслуживают более пристального внимания. На переднем плане мы видим ложу со зрителями, а в глубине — арену с фигурами пикадора и служителя, увозящего на лошадях тушу убитого быка. В левой части ложи сидит испанка, она отвернулась от небрежно облокотившегося на перила кавалера с сигарой в руке. За ее спиной — группа из трех женщин, занятых беседой, а рядом маленький торговец гранатами предлагает им свой товар. Фигура мальчика представлена в фас, что подчеркивает движение планов из глубины навстречу зрителю. В их последовательности есть своя драматургия: от удаленной арены, где только что завершилось кровавое действо, мы переходим к иной, более близкой реальности зрителей, занявшихся своими житейскими проблемами. Но и эта реальность костюмированная, увиденная сквозь призму культурно-исторических представлений. Франт в короткой пелерине и дамы в мантильях и с веерами словно сошли с полотен Гойи, а в их расстановке, заинтересованном общении угадывается завязка некой интриги (обольщение? ревность? заговор? пересуды?). Никем не замечаемый мальчишка пребывает на самой грани этой театрализованной реальности. Он занят делом, которым занимались мальчишки во все времена — торговлей фруктами вразнос, и его одежда — короткие штаны и мятая рубашка — в равной мере совместима и с XVIII веком, и с современностью. Он стоит у самого края ведущей вниз ступеньки и, сделав шаг, окажется на другом уровне, рядом с неизвестно как очутившимся здесь подносом, на котором стоят три вполне современных стакана и бутылка вина. По двум карандашным эскизам (Париж, Музей Пикассо) видно, что вначале Пикассо предполагал поместить перед занавесом крупный кубистический натюрморт в виде отдельной конструкции. В случае осуществления этого проекта речь могла бы идти о демонстративном противопоставлении двух разновременных реальностей, явленных в разных пространственных формах. Однако в окончательном варианте было избрано другое, чисто картинное решение. В пределах единого пространства выделены разные зоны, ступенчатое расположение которых соответствует разным стадиям продвижения во времени. Вдали и внизу отгороженная аркадой арена с уже свершившимся, уходящим в прошлое событием. Над ней, на возвышающемся помосте — настоящее, едва начавшееся действие. И, наконец, натюрморт, падающий вниз, в невидимую пропасть, и готовый шагнуть за эту грань ребенок.

16. Эскиз сценического занавеса к балету «Треуголка». 1919

Пикассо явно стремился избежать излишнего нажима в демонстрации этих пространственно-временных перепадов. Время течет непрерывно, и лишь события членят его на отрезки. В этюде маслом одна из фигур правой группы почти дублирует фигуру мальчика: женщина поправляет чулок, сидя к нам лицом и отвернувшись таким образом от товарок. В готовом занавесе она показана со спины, как участница интимной беседы. Натюрморту в этом контексте отведена особая роль. Поднос с прозаической посудой словно вынесен из соседнего кафе и украдкой подсунут в «историческую» сцену. Он затаился где-то в темном углу, почти незаметен, и далеко не сразу приходит в голову прочесть оборванную надпись на этикетке бутылки: xer amo, «херес "Любовь"». Известно, сколь важны в кубистических натюрмортах надписи, заключающие в себе соотнесенную с изображением смысловую игру. В данном случае намек на любовный напиток срабатывает как подсказка из суфлерской будки, снимая все сомнения: перед нами разыгрывается завязка любовной интриги, эпизод из какой-то старинной испанской драмы или комедии положений. И не случайно в одном из эскизов Пикассо обрамляет эту сцену мотивом раздвинутого занавеса. Как и в занавесе к «Параду», он представляет некую двусмысленную, пограничную реальность. Завеса, отделяющая сцену от зрительного зала, несет на себе символ theatrum mundi, и публика балета встречается лицом к лицу со своим двойником по ту сторону временного барьера. Здесь какой-то зеркальный лабиринт: все — актеры и все — зрители. Едва заканчивается один спектакль, как начинается другой.

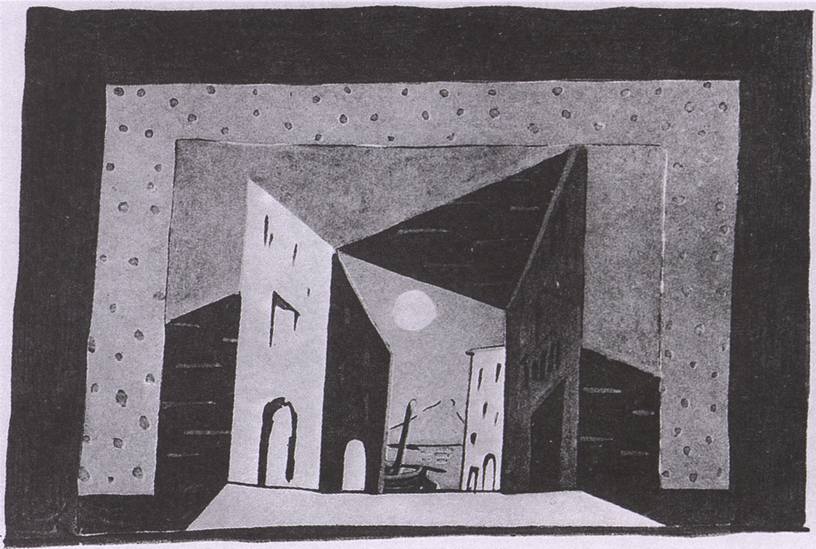

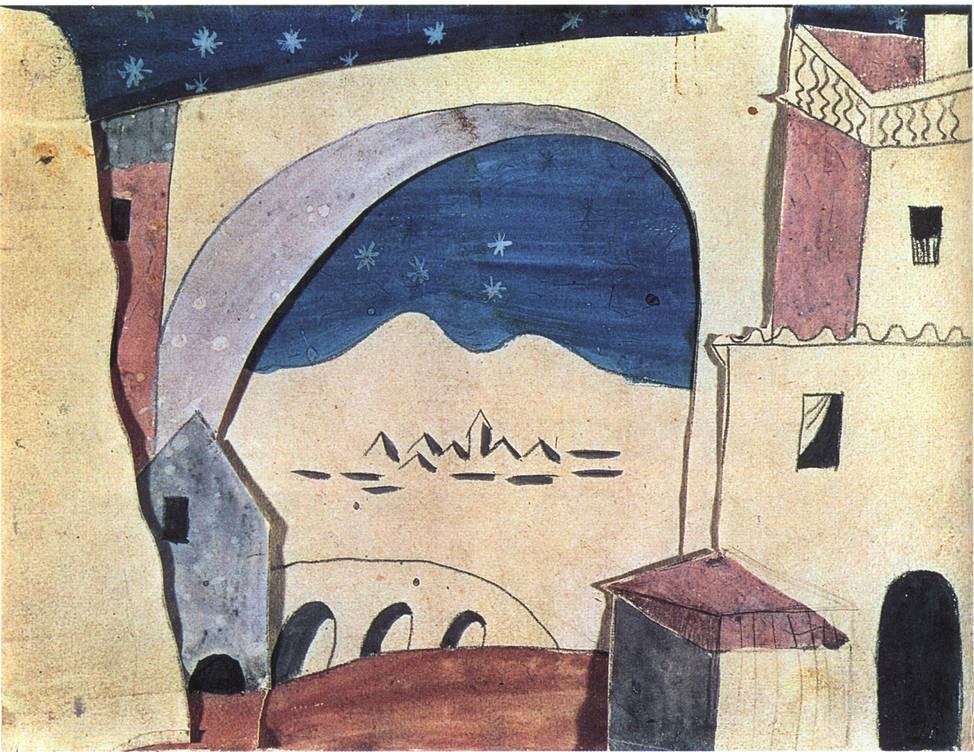

Зонируя пространство, размещая разновременные эпизоды в разных регистрах, Пикассо выявляет переходные состояния пластическими средствами. Плотные, четко прочерченные линии вихляют и вздрагивают, ложатся не по форме, а словно обтекают ее стороной. Эти деформации, конечно, не прихоть и не условное обозначение «современного стиля». Фигура мальчика перекручена жгутом, словно в отведенной ему полосе происходят какие-то завихрения. Воздействию искажающей оптической среды подвержена и вся центральная сцена, где формы то вспучиваются пузырями, то вяло провисают, а изящно скрещенные ноги галантного кабальеро разбухают до слоновьих размеров. Взбаламученная материя наглядно представляет момент перетекания живой реальности в театральный вымысел31. При поднятии дразнящего своей загадочностью занавеса открывалась декорация, восхищавшая современников лучезарностью и гармоничной простотой. Пикассо решил ее средствами расписанных полотнищ, и плоскостность декорационных элементов отчетливо проявляется в бумажном макете, выполненном как раскладная картинка в детской книжке (илл. XII). Светлые тона — охристые, розовые, сиреневые — передавали атмосферу жаркой страны, вызолоченной солнечным светом. От дома Мельника, прорисованного на правой кулисе, тянулась по диагонали сцены высокая арка, примыкающая к строениям в глубине. В пролет арки открывался пейзаж с мостом, контурами гор и крышами деревни. Надо всем царило голубое небо, усыпанное звездами. Это слияние дня и ночи (оправданное изменениями времени действия балета) — отнюдь не единственный зрительный парадокс в пикассовской декорации. Второй этаж дома Мельника, с балюстрадой наверху, оптически выворачивается, как куб Неккера, являя то выпуклую, то вогнутую форму. То же самое происходит и с объемной пристройкой, стены которой даны в обратной перспективе. Зритель как бы видит ее одновременно и снаружи, и изнутри. Но самое любопытное — выдвинутая к авансцене и потому едва заметная левая кулиса со странно изогнутой, волнистой линией края. В юмористических рисунках, в комиксах так обычно обозначается провал в стене, когда нужно показать действие одновременно по ту и другую ее сторону. Пикассо имитировал именно этот прием массовой графики, что подтверждается одним из эскизов, где к облому стены приставлены лестница и тачка, не оставляющие сомнений в ее материальности. В готовой декорации ровно окрашенная форма, приткнувшаяся где-то с краю и чуть ли не у самой рампы, выглядит загадочно. Глаз проскальзывает мимо нее, устремляясь к месту действия. Но, раз споткнувшись об этот заслон, зритель уже будет помнить, что подглядывает за событиями сквозь пробоину. Действие отодвигается в неопределенную даль, эффект присутствия ослабляется, вытесняется впечатлением созерцания ожившей картины. Представленные в занавесе разноуровневые реальности прокрадываются и на сцену. В парижском Музее Пикассо хранится более трех десятков эскизов к очень простой, казалось бы, декорации. Для художника, славившегося быстротой работы, мгновенностью решений, это много. Похоже, что знаменитое «Я не ищу, я нахожу» не применимо к этой долгой последовательности проб в разных техниках — акварелей и гуашей, набросков чернилами и бистром, карандашных кроки и декупажей из окрашенной бумаги. Пикассо предавался целенаправленному поиску, испытывая разные композиционные и цветовые решения, сочетания объемов и плоскостей, степени детализации далевого пейзажа и построек на переднем плане. Многократны пробы арочных пролетов, перекликающихся с аркадой в композиции занавеса (илл. XI). В некоторых набросках и этюдах красками сценическое пространство прорезается двумя арками высокого акведука, под которыми видны еще три арки приземистого моста. Видимо, требования балетной сцены, необходимость оставить просторную площадку для танцев вынудили отказаться от красивого решения с расходящимися в разных направлениях полукружьями. Но впечатление сквозных, пересекающихся пространственных зон удалось сохранить и в готовой декорации. Развешенные на разных уровнях холщовые полотнища — своего рода транспаранты; расположенный на них рисунок растягивается в глубину и дробится, распределяясь по разным планам. Внимание фокусируется на танцевальном действии, но периферическое зрение улавливает и колебания планов, суммируя их в единый образ напоенного светом ландшафта. «Хотя работы Пикассо были хорошо известны в Англии, — пишет Мясин, — эта постановка окончательно укрепила там его репутацию. Многие считали его декорации одним из прекраснейших произведений сценического оформления за последние сто лет»32. На светлом фоне выразительно выделялись яркие костюмы сочных тонов. В стремлении к декоративности Пикассо значительно удалился от этнографических прототипов, хотя Григорьев рассказывает, что его желание быть точным в исторических деталях привело даже к ссоре с Дягилевым33. В эскизах костюмов к «Треуголке» представлены, кажется, все слои испанского общества (илл. XIII, XIV). Тут хмурые алькальды и бравые альгвасилы, изящные дамы из окружения Коррехидора, очень похожие на тех, что изображены на занавесе, горделивый пикадор и убогий нищий на костылях, согнувшийся под грузом тяжелого мешка погонщик мулов и стройный арагонец в ладно пригнанной жилетке, пышно разряженный франт и какой-то неряшливый, расхристанный селянин. Эти рисунки больше походили бы на иллюстрации к плутовскому роману, если бы типажность в них не дополнялась насыщенной декоративностью. Во всех разнохарактерных фигурах властвует единый орнаментальный ритм зигзагов и полос (вертикальных, горизонтальных, расходящихся веером), что придает им сходство с расписными игрушками. И это впечатление усиливается при рассматривании фотографий артистов в нарядах, расшитых лентами, кантами, тесьмой, полосками тканей. Все это узорочье движется, переливается, достигая апогея в хоте — финальном тутти хореографической партитуры. В молниеобразных спиралях, стремительных мельканиях вертящихся, взлетающих и опадающих полос почти исчезают тела танцоров, оживляя в памяти другие вихри — из более поздней живописи Пикассо. Великолепны костюмы альгвасилов. В своих пелеринах и просторных штанах с зубчатыми полосами они похожи на ночных сов, передвигающихся неуклюжими прыжками. Гротескные фигуры подчеркивают пленительную естественность Мельничихи, одетой в платье пастельных тонов и гибких линий. «К началу репетиций «Треуголки», — рассказывает Карсавина, — Пикассо закончил эскизы всех костюмов, кроме моего — он моделировал его прямо на мне; для этого он нередко приходил на репетиции. Костюм, в конце концов созданный им (весь — розовый шелк и черные кружева), был настоящим шедевром, скорее символом, чем этнографической репродукцией национального костюма»34.