а находил их.

|

Глава IРадикальные перемены стиля, которые вот-вот уже произойдут, объясняются не только внутренним побуждением, но и, в большой степени, расчетом. Его серьезный талант и его побуждения были признаны и отнесены к категории эстетической — и, однако, его амбиции достигли критической точки: он в совершенстве овладел мастерством, но завоевал ли он новые миры? Может ли он и сейчас быть уверенным в том, что именно он — тот молодой художник, который взбудоражит общество? Вспоминая пятьдесят лет спустя период 1906—1907 годов, Фернанда все так же возмущена надругательством, которому было подвергнуто ее консервативное отношение к искусству. И теперь я задаю себе вопрос: а не старался ли он подавить в себе это направление в искусстве, не рассматривал ли его как противоположное тому, абсолютно авантюрному, которое он собирался возглавить, с тем чтобы другие последовали за ним? Его подзадоривало честолюбие. Он всегда отказывался участвовать в выставках, отказывался быть частью художественного процесса своего времени. Он хотел создавать новые формы, быть новатором, а не следовать традициям. Он мечтал подчинить свое искусство новым законам. И поэтому он сражался со всем человеческим. Он перестал доверять своему зрению. Теперь его должны были вести лишь дух, фантазия и собственное желание. Его раздражат достигнутая им виртуозная техника. Он заставлял руку искажать гармоничную и музыкальную линию. Он отмазывался от этой музыкальности, разрушал гармонию, вспарывал очертания, объемы, тона... для того чтобы достичь желанного синтеза — возможно, абсурдного, с точки зрения обычных людей, — но высвеченного его вдохновением». Нет никаких свидетельств о чувствах, которые Пикассо в этот период испытывал к Аполлинеру, но художник мог задумываться: не привел ли его в тупик друг-поэт, вдохновитель розового периода. Однажды в Госоле Пикассо честолюбиво заявил, что он тенор, берущий самые высокие ноты. Так вот теперь самым его грозным конкурентом оставался Анри Матисс, который был старше на двенадцать лет и являлся более значительной персоной. Их отношения характеризует в своей авторитарно-небрежной манере Гертруда Стайн: Фернанда дает более интересное описание своей реакции на это знакомство: Он спорил, доказывал, старался убедить. Он обладал удивительно ясным, конкретным мышлением, умением точно и понятно доводить до слушателя свои мысли. Он умел очень ловко подавать себя, не то что Пикассо, который на таких вечерах, как, например, субботы у Стайнов, бывал скорее угрюмым и неразговорчивым. А Матисс сиял и производил на людей впечатление». Лео Стайн более чем поддерживает эту оценку: Как-то у Дюрана Рюэля проходили две выставки, Одилона Редона и Мане. В то время Матисс был особенно занят Редоном, потому что дружил с ним, к тому же ему нравились работы этого старшего по возрасту человека, который к тому же находился тогда в затруднительном положении. Как-то я зашел туда, и Матисс... бесконечно долго говорил о Редоне и Мане, подчеркивая превосходящее значение менее значимого художника. Он сказал мне, что раньше уже разговаривал с Пикассо и тот согласился с ним. Мне это показалось невозможным. Пикассо не испытывал особого интереса к Редону. Позже, в тот же самый день, Пикассо зашел к нам домой, и я рассказал ему, что Матисс говорил о Редоне и Мане. Пикассо вспыхнул от ярости: «Но это же чепуха. Редон, конечно, интересный художник, но Мане, Мане — это гигант». — «Матисс говорил, что вы с ним согласились». Пикассо еще больше разозлился: «Разумеется, согласился, Матисс говорил и говорил, я не мог его перебить, мне оставалось только повторять «да, да, да». Но все это проклятая чепуха». Пикассо, обычно подверженный влияниям, был не так восприимчив, как Матисс». Пикассо, чей французский с трудом преодолевал сильный испанский акцент, был достаточно чуток, чтобы заметить, что люди на вечерах Гертруды Стайн прислушиваются к Матиссу, и больше всех, возможно, Фернанда. Тогда как беседа с ним представляла собой нелегкую работу. Вполне возможно, что тщеславие и необходимость иметь толпу поклонников у Пикассо была того же уровня, что и у Мохаммеда Али, что в нем был силен дух соревнования с Матиссом, что он завидовал, как указывает Ричардсон, шуму и скандальной славе вокруг Матисса и приближенных к нему художников — Вламинка и Дерена, чему причиной был скандал на Осеннем салоне 1905 года. Благодаря скандальному успеху Матисс вырвался вперед. В основе же всего лежала значительная разница в эстетических воззрениях. Сущность живописи — ее внутреннюю архитектуру — Матисс выражал при помощи цвета. В этом Матисс был одним из тех редких художников, для которых отношения с цветом так же легки и естественны, как и для редких любовников любовь является абсолютно естественным состоянием. Пикассо же оставался на своих позициях — форма, вот что гораздо важнее. Однажды он воскликнул: «Цвет ослабляет!» С уверенностью можно сказать, что подобный разговор был бы невозможен между Хемингуэем и Фолкнером. «Я дам вам короткие предложения, если вы отдадите мне длинные», — должен был бы сказать Фолкнеру Хемингуэй. Но этого никогда не могло произойти. Великие художники шире трактуют свои недостатки — кто-то может даже показывать, что сами по себе недостатки помогают им сосредоточиться на достоинствах, которые поведут их к истинному величию. «Друзья, но... враги», — сказала Гертруда. Пикассо и Матисс, разумеется, выше этого определения. Это было соперничество двух художников самого высокого уровня. В течение многих лет они и поддерживали, и приводили в ярость один другого, подстегивали таланты и амбиции друг друга.

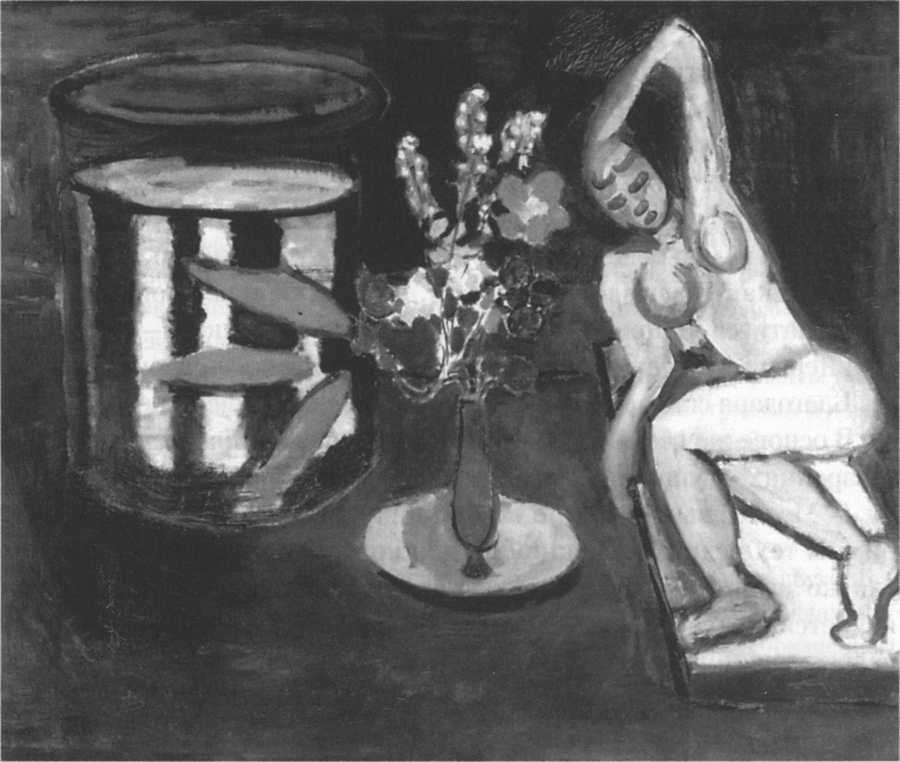

Они при жизни были признаны великими художниками. И пожелание Пикассо могло бы исполниться. Каким же сильным и мучительным ощущением должно быть осознание того, что в мире есть еще один человек, который может быть, а может и не быть лучшим художником, чем ты сам; подобные эмоции, несомненно, мучали Пикассо уже давно. Он должен был услышать о Матиссе, когда в 1904 году вернулся в Париж. К 1906 году он уже знал, что Матисс сделал больше, чем любой другой художник, подвергая МЕТАМОРФОЗЕ — это самое точное выражение — использование цвета и придавая цвету такую силу, что он начинает господствовать над формой. Контрапунктом к этому Пикассо, когда он придет к кубизму, отвергнет живые краски на своей палитре и продемонстрирует, насколько светящейся может стать сдержанная палитра, когда она полностью служит созданию формы. Как много в кубизме направлено против Матисса! В 1905 году цвет в картинах Матисса говорил «сам за себя, с прямотой, ранее неизвестной в западной живописи». Художник декларировал, что цвет призван возбуждать чувства зрителя, а не изображать объект. Можно, если возникнет необходимость, изменить «цвет мира, чтобы усилить эти чувства». Цвет объекта может быть любым, независимо от того, каков он в действительности (апельсин может быть и голубым). Цвет в самом деле существует не для того, чтобы передавать всевозможные нюансы в тенях. Фовисты призывали отбросить все модуляции цвета, с которыми импрессионисты создавали иллюзию света. И Матисс, и фовисты добивались света в картинах, располагая один прямой цвет рядом с другим. Для глаза, избалованного импрессионизмом, это должно было представляться визуальным взрывом. Открытый зеленый теперь выявлял свою силу рядом с насыщенным красным, а над ними водружался простейший синий. В руках Матисса эти яростные контрасты давали ослепительный свет. Теперь становилась неважной суть изображаемого объекта, яблоку не нужно было выглядеть яблоком — достаточно того, что цветной эллипс воздействовал на глаз зрителя. Матисс в тот период, когда он был фовистом, хотел, чтобы его живопись не отражала жизнь, а сама по себе была живой. Для достижения подобного эффекта он часто оставлял незаписанными куски полотна, это незакрашенное пространство должно было высвободить цвет из контекста и, таким образом, усилить его собственное значение. В 1905 и 1906 годах работы Матисса представляли собой совершенный контраст к работам Пикассо тех же двух лет. Вот пример этой разницы: можно изучать черно-белые репродукции работ Пикассо того периода и получать более чем полное представление о замысле художника, однако черно-белые репродукции работ Матисса мало что скажут нам, когда они лишены цвета. Но если мы видим их в цвете, они поражают нас.

Мы, разумеется, не можем быть уверены в том, что Пикассо чувствовал себя менее значительным, чем Матисс, когда они познакомились, однако это можно предположить. В марте 1906 года открылся салон Независимых, и Пикассо, как обычно, не дал на выставку ни одной работы, тогда как Матисс господствовал там со своим огромным холстом «Счастье жизни».

Толпа посетителей салона находила картину преувеличенно странной и даже удивительно веселой, и эта реакция, как и безудержная брань, произвели впечатление на Пикассо. Все это, а самое главное то, что Лео Стайн, восхваляя, купил «Счастье жизни», подтолкнуло Пикассо к решительному шагу в направлении к «Авиньонским барышням». Если то, что Матисс мог делать с цветом, вызывало все растущее внимание среди его приятелей художников и критиков, то Пикассо теперь должен был показать, что он может сделать с формой — даже более того, с разрушением формы, по крайней мере, так это поняли все вокруг. Если на протяжении веков живопись основывалась на взаимодействии цвета и формы и Матисс теперь освободил, сделал самостоятельным цвет, то Испанец совершил скачок к апофеозу формы, цвет он выносил за скобки. Таким образом, ранний Пикассо, который наделял своих циркачей лилово-розовой бесконечной нежностью, в следующие полвека разорвет на части мир видимости и внушит нам тайный страх, поскольку за лицом каждого встреченного нами человека прячется душа более ужасная, чем то, что поведала нам его внешность. Он будет изображать жестокость формы вне формы и сделает это абсолютно независимо от влияния цвета.

В те ранние годы в отношениях художников друг к другу дружба и антипатия менялись местами, после «Авиньонских барышень» Матисс, по словам Альфреда Барра, был в ярости: «...его позиция главы парижской школы пошатнулась. Конкурентом, звездой с неуемной энергией был Пабло Пикассо». Фернанда идет еще дальше. Она уверяет, что Матисс был настолько выбит из обычного для него состояния всепроникающего покоя ранним, 1908 года, кубизмом, что «договорился до того, что он разделается с Пикассо, заставит его молить о пощаде». Ранее, в 1907 году, они обменялись картинами, натюрморт Пикассо пошел в обмен на портрет дочери Матисса Маргариты. Однако вряд ли можно думать об истинной дружбе между ними. Сальмон говорит, что приятели Пикассо иногда развлекались в Бато-Лавуаре, используя в своих ночных играх имя и работы Матисса. Например, они бросали маленькие кусочки хлеба в портрет Маргариты с криками: «В глаз Маргарите!», «Точно в щеку!» и так далее. Они слышали, что Матисс, Как писала Гертруда Стайн в записной книжке: «Пабло и Матисс обладают такими мужскими свойствами, которые присущи гениям. Возможно, и мне тоже».

|

|

© 2025 Пабло Пикассо. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |