а находил их.

|

Глава IIВ начале 1907 года Пикассо задумал большое полотно, с самыми честолюбивыми помыслами по его поводу. Это должна была быть сцена в борделе, он и назвал ее «El Bordel», как воспоминание о борделе Каррер д'Авиньо в Баррио Барселоны, который он частенько посещал. Позже, в 1916 году, полотно было перекрещено Андре Сальмоном в «Авиньонских барышень». Это название, несмотря на то что Пикассо оно не нравилось, стало тем, под которым картина ныне известна. Если Пикассо задумал создать шедевр (на самом деле одним из отличительных качеств великого художника является то, что он хочет достигнуть большего, чем достиг кто бы то ни было другой, чем было сделано до него, — например, Джеймс Джойс!), то ему было необходимо разрешить несколько практических проблем. Первая состояла в том, что у него в студии не было достаточного пространства для большого холста. К тому же Фернанда решила, что они должны взять приемного ребенка. Если они это сделают, то Пикассо вынужден будет работать среди раскиданных игрушек вдобавок к залежам рубашек, флаконов духов, украшений Фернанды и ее собственному постоянному присутствию. Гертруда, то ли из благородных, то ли из грешных побуждений, то ли из-за того и другого вместе, предложила снять дополнительную студию в Бато-Лавуар. Пикассо, получивший в подкрепление от Воллара 2500 франков за несколько полотен голубого и розового периодов, был готов начать свою главную работу, которая, как он задумал, должна была прогреметь, как раскат грома. И тогда он закупил огромных холстов лучшего качества и отправился в самое опасное путешествие своей художнической жизни. Пьер Кабанн дает живое описание Пикассо за работой: Это был фантастический спектакль: невысокий, коренастый человек перед картиной, с которой он воюет уж несколько месяцев, где живут изуродованные тела женщин... с неправдоподобными лицами, с вывихнутыми в суставах руками, с выражениями лиц... напоминающими мишени, около которых соревнуются в меткости участники карнавала. Их тела с широкими плоскостями розовой плоти... вырублены с бесстрастной жестокостью, с необузданной яростью. Над каждым изувеченным торсом возвышается наводящая ужас маска с безумными глазами». Роланд Пенроуз отметил раздвоенность этой работы: Три фигуры неподвижны, хотя они очень примитивны и лишены грации в общепринятом смысле этого слова, они уравновешенны и безмятежны и являют собой сильный контраст с двумя фигурами справа, которые, расположившись одна над другой, завершают композицию. Их лица так нелепо искажены, что они похожи на пришельцев из другого мира... С первого взгляда ясно, что две правые фигуры совершенно другие по сравнению с остальными. Зловещие, как вурдалаки, они делают непривлекательные очертания их компаньонок возвышенными, почти изящными... Вместо того чтобы скрыть свидетельство конфликта между двумя стадиями своих рассуждений, он оставляет это незавершенным, позволяя нам ясно увидеть эволюцию идей в его мышлении. Нам дается возможность построить мост над пропастью, которая разделяет очаровательную прелесть розового периода и суровую задачу, поставленную Пикассо перед самим собой. Дикий вид голов справа... делает несправедливым такое утверждение, как: «Красота — это истина, истина — красива», потому что ни одно человеческое лицо, а эти лица все-таки человеческие, не может быть таким чудовищным...» При этом Пенроуз, который является официально признанным биографом Пикассо, немедленно меняет точку зрения, чтобы сказать: «Однако их мощное присутствие говорит о глубинном и задевает наши истинные чувства». Разумеется, такие слова, как «глубина» и «истина», употребляются тогда, когда нет необходимости точно понять, о чем идет речь. Даже сегодня «Авиньонские барышни» производят странное впечатление. С тех пор как картина помещена в 1930 году в Музей современного искусства, несколько поколений студентов, изучающих искусство, несомненно, сражаются со своими эстетическими воззрениями, прежде чем согласятся с тем, что это — да, действительно великая картина. Если бы Пикассо во время окончания работы получил инсульт, мир искусства запомнил бы только его ранние работы. Он до наших дней оставался бы любимым художником в самых дорогих коллекциях. Он мог бы даже вызвать наше сострадание в связи с его последней неудачей — этими несчастными женщинами из борделя, в связи с этим ужасным фиаско, с начинавшимся расстройством сознания, апокалипсисом хаоса. Нетрудно было бы и поверить, что либо картина привела к кровоизлиянию, либо она явилась предсказанием беды. В то время картина вызвала негативную реакцию у его друзей и товарищей-художников. Матисс счел это мистификацией, розыгрышем в адрес исканий других художников, и, возможно, именно эта картина объясняет его реплику Лео Стайну, когда Матисс сказал, что разделается с Пикассо. Аполлинер, который никогда не был действительно проницательным критиком изобразительного искусства, был ужасно сконфужен отсутствием поэзии в этом манифесте и не нашел ничего лучше, как определить полотно термином «революционное», что для него самого равнялось «успешной попытке». Явно растерянный, он привел в Бато-Лавуар Феликса Фенеона, критика с репутацией открывателя новых талантов, и Фенеон, тоже растерявшись, посоветовал Пикассо заниматься карикатурой. Воллар потерял к нему интерес и больше не хотел у него покупать, а Дерен был полон мрачной антипатии. «Однажды мы найдем Пикассо повесившимся позади его великого холста». Это отражает мрачность, исходившую от картины, ее и ощутил Дерен. Жорж Брак, который в дальнейшем проведет два года бок о бок с Пикассо, когда они вместе будут исследовать кубизм, считал «Барышень» совершенно отвратительными. «Похоже, ты заставляешь нас есть веревки и запивать их скипидаром», — сказал он. Легенда излагает, что лавочники с сожалением посматривали на Фернанду, ибо разнеслась молва о том, что ее любовник сошел с ума. Лео Стайн говорил: «Теперь я понял, что вы хотите сделать, — писать в четырех измерениях — как забавно». Гертруда, в свою очередь, несомненно сбитая с толку, вообще не говорила с Пикассо об этой картине. Что было само по себе значительно. Гертруда, как и Лео, владели привилегией выносить окончательное суждение. Только два человека, два молодых немецких дилера, Вильгельм Уде и Даниэль-Анри Канвайлер, казалось, признали эту работу. Но Пикассо не доверял искренности их реакции — ведь они искали талантливых молодых художников, которые продавали бы свои работы недорого. В интервью, которое Канвайлер дал через пятьдесят четыре года, он предлагает свои впечатления о том времени: Я не был знаком с Пикассо, но слышал это имя и видел множество его рисунков в витринах магазина Кловиса Саго... И вот однажды я отправился по известному мне адресу на улицу Равиньян, в дом 13. Я впервые поднялся по лестнице, по которой буду взбираться позже множество раз, и... впервые подошел к двери Пикассо. Она была сплошь покрыта каракулями, оставленными его друзьями: «Маноло ждет у Азона... Приходил Тото... Дерен придет после полудня...» Я постучал. Дверь открыл молодой человек с обнаженными ногами, в рубашке с короткими рукавами, с расстегнутыми пуговицами; он пожал мне руку и пригласил войти... Итак, я вошел в комнату, которая была студией Пикассо. Никто даже не может себе представить всей прискорбной бедности, в какой пребывала эта студия на улице Равиньян. Со стен клочьями свисали обои. На свернутых рулонах холстов лежали слои пыли. Около плиты возвышались горы пепла. Все это не выразимо словами. И здесь жил он с очень красивой женщиной Фернандой и огромным псом Фриком. Там же стояла та огромная картина, о которой мне рассказывал Уде, позже она была названа «Авиньонские барышни», и с нее начинался кубизм. Я хотел бы, чтобы вы из моего рассказа поняли весь героизм этого человека. Пикассо душевно был ужасно одинок, потому что не было ни одного художника из его друзей, который последовал бы за ним. Картина, которую он писал, казалась всем чем-то безумным и чудовищным. Интервьюер: Вы помните свой первый разговор с Пикассо перед этой картиной? Канвайлер: Нет, не помню. Я помню только то, что должен был немедленно сказать Пикассо, что нахожу его работу превосходной и совершенно ошеломлен. Интервьюер: Послужила ли эта первая встреча началом незаписанного контракта с Пикассо? Канвайлер: О нет, это произошло значительно позже. Пикассо был и остался в таких делах слишком подозрительным, чтобы немедленно заключать сделку с каким-то молодым человеком, который как с неба свалился... Нет, я немедленно купил несколько картин Пикассо, на которые, должен заметить, больше никто не претендовал. Не было нужды заключать контракт или что-нибудь в этом духе, поскольку никто ничего у него не покупал». В своем интервью с Пьером Кабанном в 1961 гору Канвайлер добавляет: «Что заставило вас сразу же почувствовать ее значительность?» «Не знаю. Должен сказать, я увидел в ней нечто совершенно новое, но это еще не все. Я не мог бы определить, как именно обнаруживала себя ее новизна, однако я чувствовал, как она просто рвется наружу». «Это не было итогом эстетического размышления, а лишь интуитивным ощущением?» «Именно так. Думаю, кто-то мог бы назвать это «эстетическим сознанием». Существует эстетическое, моральное сознание, которое отделяет плохое от хорошего. Считаю, что подобное же сознание имеется и в оценке изобразительного искусства. Оно говорит мне: «Это прекрасно. Это значительно». Особенность замечаний Канвайлера состоит в том, что они искренни, но не стоит забывать, что к тому времени, когда давались эти интервью, Канвайлер стал главным дилером Пикассо. Как бы то ни было, сегодня мы можем смотреть на «Авиньонских барышень» и воздавать им должное уважение, и ничто не заставляет нас восхищаться ими. Мы знаем, что эта картина явилась началом кубизма и кубизм в течение следующих шестидесяти пяти лет был основой главного периода творчества Пикассо, когда он создавал свои потрясающие работы. «Барышни» предстают перед нами во всем своем необъятном значении. Это невероятный, значительнейший исторический артефакт. Для тех, кто посвящен в эстетику, это произведение современного искусства равно мощам святого. Ричардсон в своей монументальной биографии Пикассо считает, что «Барышни» — это... «наиболее новаторская картина после Джотто... первый несомненный шедевр двадцатого века, основной детонатор современного искусства, краеугольный камень искусства двадцатого века». Наше преимущество состоит в том, что мы знаем историю и можем поэтому понять интенсивность импульса, заданного этой работой Пикассо, хотя сама по себе эта картина, которую рассматривает проходящий мимо нее посетитель музея, мало знающий о переменах, коснувшихся искусства двадцатого века, — вещь мрачная, отталкивающая, напоминающая такие же мрачные стихи, которые заслуживают внимания лишь после тщательного изучения заметок и намерений поэта. Стоит сказать, что картина была столь значительной, столь личной для Пикассо, что он держал ее в студии повернутой к стене в течение двадцати пяти лет и показывал только нескольким людям. Что же происходило с Пикассо? Видимо, он надумал нечто, в середине работы переменил свои намерения и никак не мог сообразить, как объединить обе части работы. В самом деле, работая несколько месяцев над полотном в восемь футов ширины и восемь футов высоты, он мучился над неразрешимыми вопросами, и это лишало его душевного равновесия. Они с Фернандой регулярно принимали опий. Возможно, и не очень большие дозы, но если у вас, как у Пикассо, внутри живут поразительные по силе образы, то много опия и не требуется. Молодые поэты знают, как мучителен переизбыток вербальных понятий, которые давно пора бы забыть, особенно если это возникает при употреблении наркотиков. Пикассо иногда жаловался, что опий показывает ему необыкновенные образы, но при этом отбивает охоту перенести их на холст — вот так же многие молодые художники и писатели сетуют на марихуану. Можно предположить, что в то время во внутренней жизни Пикассо был полный хаос. Если прошлым летом в Госоле он был спокоен, то лишь потому, что там не было ни наркотиков, ни поэтов, ни табуна жеребцов вокруг Фернанды. Теперь же рядом был постоянно возбужденный Аполлинер и Макс Жакоб, глубоко погруженный в каббалу, мистический католицизм, в астрологию и гадание на картах Tapo. К этой смеси из магии, опиумных видений и страхов добавляется дух соперничества и страстное желание стать значительнее, чем Матисс. Лео Стайн со всей остротой своего ума полагает, что Пикассо искал четвертое измерение, но также мы видим, что теория относительности Эйнштейна накрывала всеобъемлющей метафорой сознание Пикассо. В то время Эйнштейн уже шел к теории относительности, которая будет пытаться связать не только пространство и время, но также и силу земного тяготения и, таким образом, объединить все понятия, касающиеся устройства Вселенной. Пикассо, рассматривающий форму как категорию, в ответ на мастерство Матисса в области цвета, вероятно, замыслил создать теорию формы, которая соединила бы виноград с лошадью, лес с женщиной. Короче говоря, он намеревался совершить полную реконструкцию в визуальном мире, в результате чего форма больше не будет частью пейзажа, или фигуры, или натюрморта, но в первую очередь будет только формой как таковой.

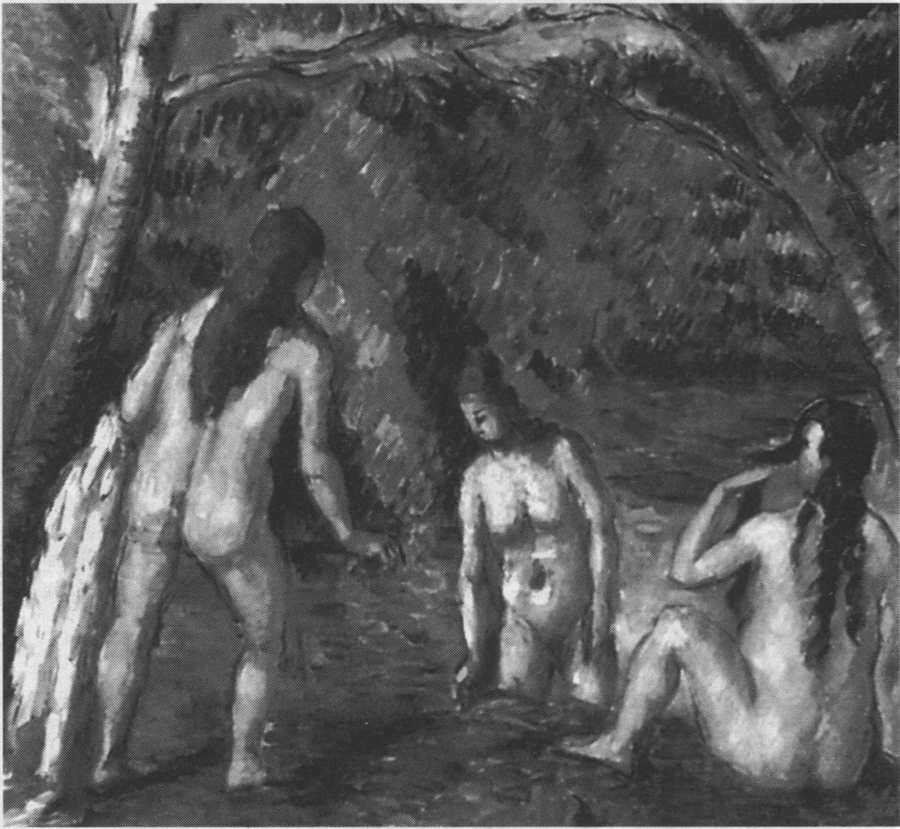

В помощь рассуждению о том, что происходило в его сознании, можно представить несколько картин, которые оказывали на него влияние при создании «Авиньонских барышень». Без всякого сомнения, очевидно, что композиция «Барышень» точно соответствует картинам Эль Греко «Видение Св. Иоанна» и Сезанна «Пять купальщиц» и «Три купальщицы».

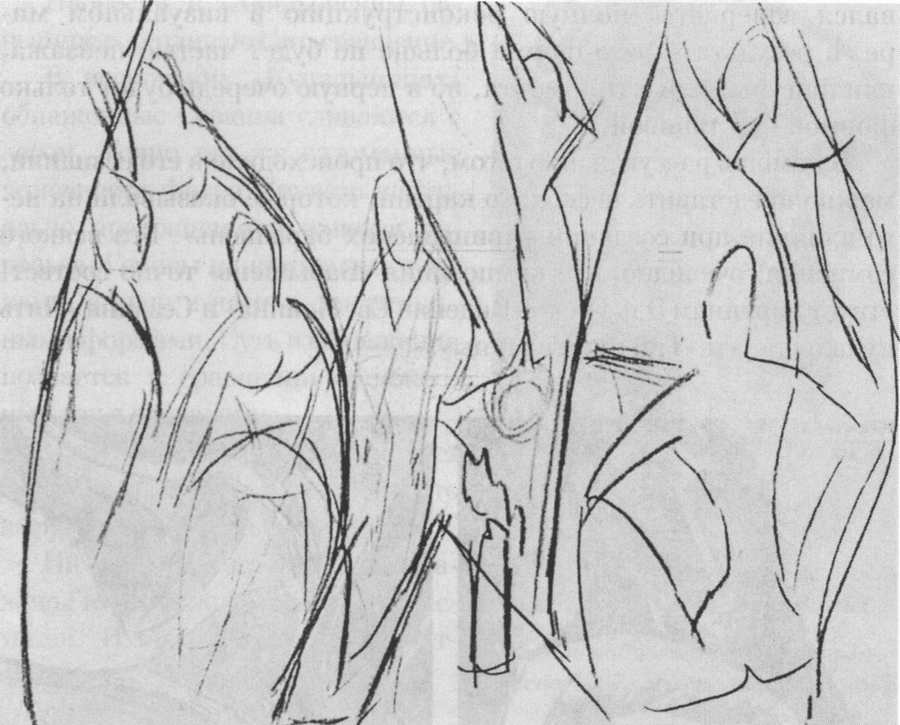

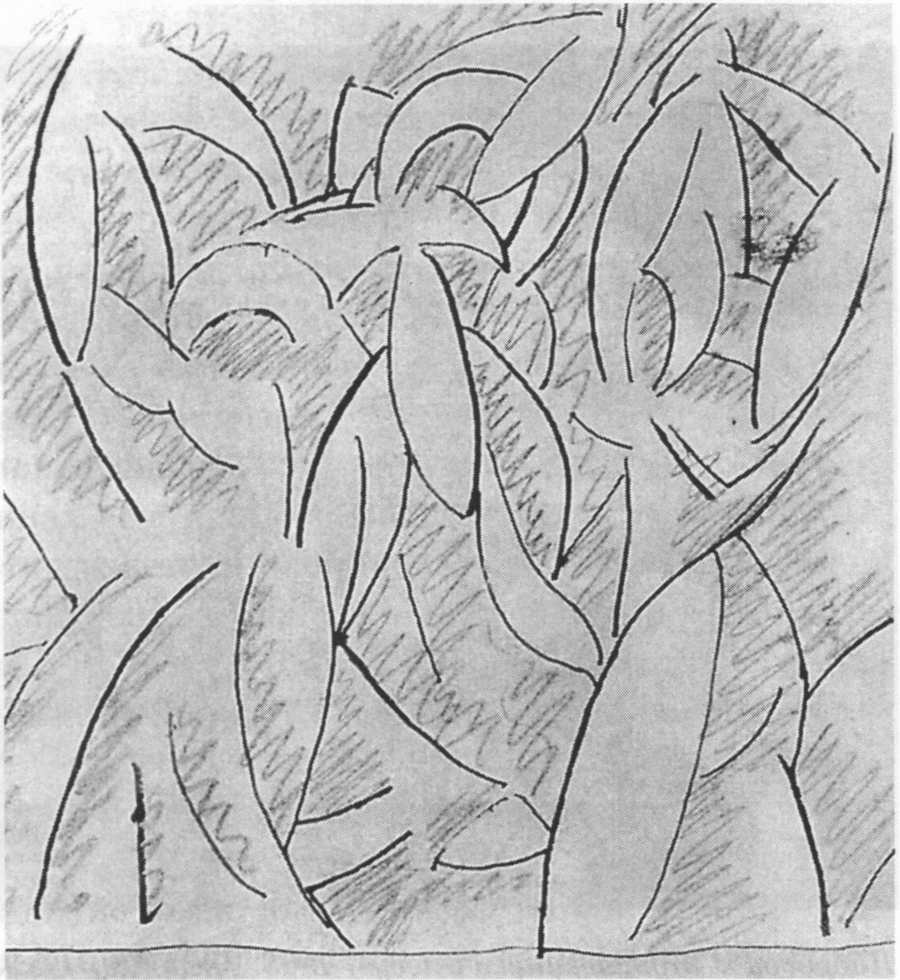

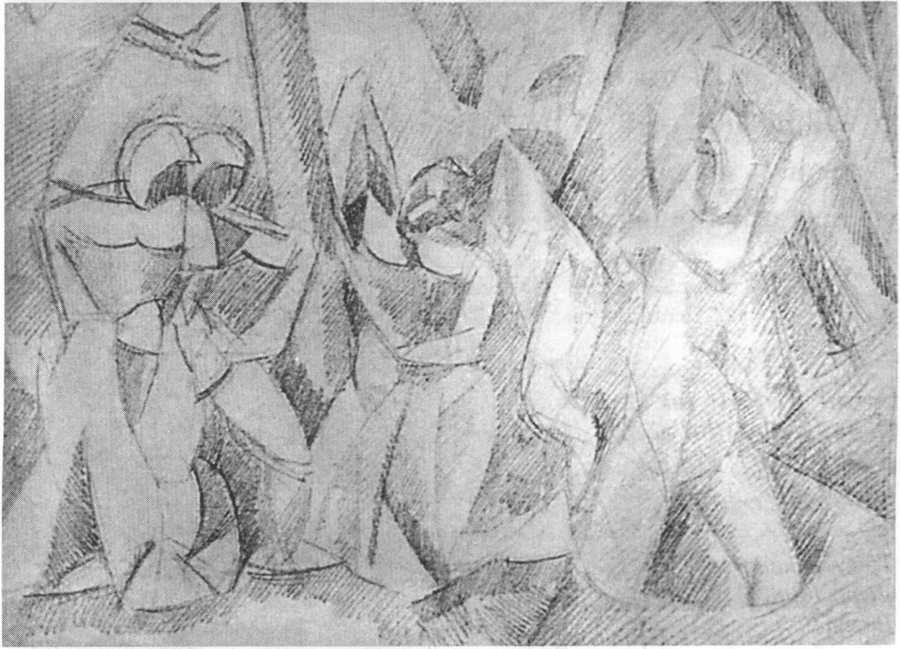

Наброски к «Авиньонским барышням» усиливают это сравнение. В нескольких «Купальщицах» обнаженные Сезанна сливаются с лесом. Точно так же изломанные конечности фигур Пикассо виртуально превращаются в ветви деревьев. Головы их становятся масками, а руки и ноги — растительными формами. Суть изображения познается в сравнении обнаженных тел с деревьями. Изогнутый нос очень напоминает склоненную ветку. А лицо —будто вырублено из дерева. На следующем рисунке изображены именно листья и стебли растений. И они вот-вот превратятся в обнаженные женские тела.

Разумеется, Сезанн уже показал, что холмы и небо, горы и долины можно воспринимать как части одного простого объекта — поля картины. У нас не было чувства масштаба. Невозможно было сказать, то ли на фотографии одна квадратная миля, то ли — пятьсот квадратных миль. Кратер размером с Нью-Йорк неотличим от кратера размером с дом... Рассматривая Луну, можно испытать такое чувство, будто вы во сне выпадаете из человеческого измерения в иное; как будто вы в свой смертный час внезапно осознали переход в другую систему больших и малых величин, и это осознание отправило бы вас в путешествие среди микробов, молекул и звезд. Даже при беглом обзоре творчества Сезанна становится понятным, почему множество художников попали под его влияние. В продолжение многих веков они работали для того, чтобы ухватить свет и фактуру, волосы, пыль, мерцающие лучики света на поверхности ткани. Успехи и неудачи годов ученичества зависели от того, как на полотне изображен бархатный рукав, жемчужина, капля росы на виноградине... каждая поверхность была узнаваема. Хорошо ли художник поработал над холстом? В доказательство он мог вырезать квадратный дюйм холста, показать его любому зрителю и получить уверенный ответ, что на этом кусочке тот видит бархат или кружева.

Сезанн, однако, стремился разрубить поверхность. Скатерть в любом его натюрморте, если рассматривать ее дюйм за дюймом, оказывалась похожей на заснеженные горы, его яблони можно было принять за измазанные красной краской стены амбара, небеса и море — за клочки, оторванные от куска голубой ткани, а кожу лица человека — за склоны холмов, залитые солнцам. В его картинах исчезали основные законы соразмерности, и, глядя на некоторые детали, нельзя было понять, то ли Сезанн показывает нам внутренность чашечки цветка, то ли изнанку парусинового тента. Что-то в этом методе голосом нового века призывало к переменам, что-то в его работах заставляло других художников свернуть со своей дороги и отправиться на поиски логики в абстракциях. В любовно изображаемой поверхности образовалось отверстие, в него проникли Пикассо и кубизм. И теперь уже невозможно было определить, какая из стен ближе и уходит ли в пространство пол на заднем плане картины. И оказалось, что ток крови в венах художников уже предвосхитил появление нового времени, будто оно явилось для того, чтобы исследовать разрушение миропорядка и начать поиски тайн рождения и смерти.

Приведенный рисунок показывает глубину погружения художника в поиски новой логики. Ощущение поверхности и, в большей степени, ощущение силы притяжения не исчезло вовсе, их роль выполнила перевернутая фигура, которую можно было скорее принять за дерево, нежели чем за человека. Через год, в 1908 году, Пикассо идет еще дальше. Теперь он пытается взаимозаменять торсы и деревья. Для того чтобы подчеркнуть сходство, здесь репродукция помещена вниз головой. Это все еще спустя год. Но тогда новаторство, впервые проявившееся в «Авиньонских барышнях», должно было совершенствоваться. Теперь возникло единство, которого не было в предыдущей работе, где Пикассо попал в западню, рисуя две картины в одной раме и работая под влиянием противоположных идей. Если нижние две трети картины изображают женские груди, торсы и конечности в виде форм, которые скорее можно принять за заросли кактусов, то в верхней части картины маски и лица не только сверхъестественно живые, но вдобавок являют собою противоположные концепции в изображении людей — слева и чудовищ — справа. Где-то на середине работы над «Барышнями» весной 1907 года Пикассо открыл для себя африканское искусство; он и прежде встречался с ним, но наступил день, когда оно явилось художнику как откровение. Бродя но залам Музея современной скульптуры, расположенного на площади Трокадеро, Пикассо решил пройти через зал старого этнографического музея. Его запущенные комнаты были забиты африканскими скульптурами, которые произвели на Пикассо ошеломляющее впечатление. В то время как лицо контрабандиста Фонтдевилы казалось сделанным из кости, то африканцев вдохновляло на создание человеческих лиц дерево. Их маски были не только вырезаны из дерева, но они принимали именно ту форму, которая только и могла быть сделана из дерева. И это объясняется тем, что для африканцев леса представляются значительно более опасными, чем звери или люди, и, возможно, гораздо более близкими их богам. Много позже Пикассо расскажет Андре Мальро о впечатлении от своего визита в этнографический музей, да так подробно, что Мальро напишет небольшую книжку об этом разговоре, назвав ее ни больше ни меньше как «МАСКИ ПИКАССО». И вот так в «Авиньонских барышнях» появились маски. Кабанн и еще четыре или пять других специалистов считают, что подобное преображение произошло летом 1907 года. Именно тогда, на середине работы, Пикассо решил заняться экзорцизмом. Если мы задумаемся, почему это произошло именно в тот момент, то ответ заключается в чем-то особенном, но он не может быть абстрактным. Несмотря на то что нет полной уверенности в том, что следующий эпизод происходил весной 1907 года, все-таки Ричардсон относит его именно к этому времени, и внутренняя логика событий заставляет с ним согласиться. Хорошо об этом рассказывает О'Брайен: — Ты не можешь здесь оставаться, — сказал он. — А почему? — сказала маленькая девочка. — Никто не захочет меня отсюда забрать, я — ничья. — Я тоже ничей, — сказал Макс и заплакал. В конце концов он устроил девочку у консьержки. Участие Пикассо во всем этом, за исключением того, что он покупал еду и игрушки, а также был добр к девочке, ничем не отмечено». Если вся эта история не слишком хорошо характеризует Фернанду, то она, несомненно, дает понять, что Фернанда, вспоминая свое собственное детство, должно быть, хотела оставить позади ужасные воспоминания о прошлом, предложив участие другой, никому не нужной девочке. Однако ее собственное детство по-прежнему давило на нее, и, как только возникли трудности, стало ясно, что прошлое не восполнить — в Фернанде скопилось слишком много горечи и осталось слишком мало сострадания для того, чтобы вырастить чужого ребенка. Но для Пикассо это было почти катастрофой. Немалых трудов стоило его испанской душе смириться с тем, что придется растить ребенка, зачатого другим мужчиной, а его подруга — бесплодна, однако он пошел на это. И тут Фернанда избавилась от ребенка. Проклятие надо было изгнать, Пикассо был готов к экзорцизму. Эта история с удочерением, а затем отказом от девочки не имела бы никакой связи с негритянскими масками, если бы все это не происходило одновременно, весной 1907 года. Но это также объясняет и то, что спустя несколько месяцев, летом того же года, Пикассо решил расстаться с Фернандой. Однако не стоит заглядывать вперед. Теперь же давайте вспомним, что Пикассо уже и раньше изгонял нечистую силу. В марте 1907 года Пикассо купил у Жери Пьере, друга и частично секретаря Аполлинера, бельгийца, две скульптурные иберийские головы. Пьере, шутя, украл две эти маленькие скульптуры из Лувра. Возможно, это было сделано лишь для того, чтобы продемонстрировать, что подобное возможно. Не стоит забывать, это было в те годы, когда Жид писал своего «Имморалиста», и преступление — как поступок — начало претендовать на роль новой продвинутой формы в искусстве. Пикассо было приятно заполучить эти две скульптуры, но также, должно быть, он испытывал и некое буржуазное опасение от мысли, что владеет крадеными вещами. (Да к тому же музейными!) Нам известно, что он их тщательно прятал, однако не смог их скрыть в своей картине. Вторая и третья женщины (слева направо) в «Авиньонских барышнях» — не что иное, как эти иберийские головы. Таким образом, в картине наличествует преступление. Как Пикассо в 1935 году говорил Зервосу: Я не закончил половины картины. Я чувствовал — что-то не то! Стал делать другую половину. Задумался, должен ли я переделать всю вещь. Затем решил: «Нет, они поймут тогда, что я хотел сделать». Имеет смысл еще раз посмотреть на холст, на это великое деление надвое одной картины, и станет видно, что тот провал, в котором преломляется свет и многократно расщепляются плоскости, похожие на осколки стекла, разделяет левую и правую части полотна. При ближайшем рассмотрении ясно, что это уже разные территории. Справа — кубизм. Неважно, что Пикассо не свел воедино обе половины. На ничейной земле между этими двумя частями возникло огромное нововведение в искусстве. Да, необходимо еще раз рассмотреть полотно. Хотя картина никогда не будет дописана, она все равно живет как выдающееся явление, как битва, если хотите, где Пикассо сражается с самим собой перед вступлением в кубизм.

|

|

© 2025 Пабло Пикассо. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |