а находил их.

|

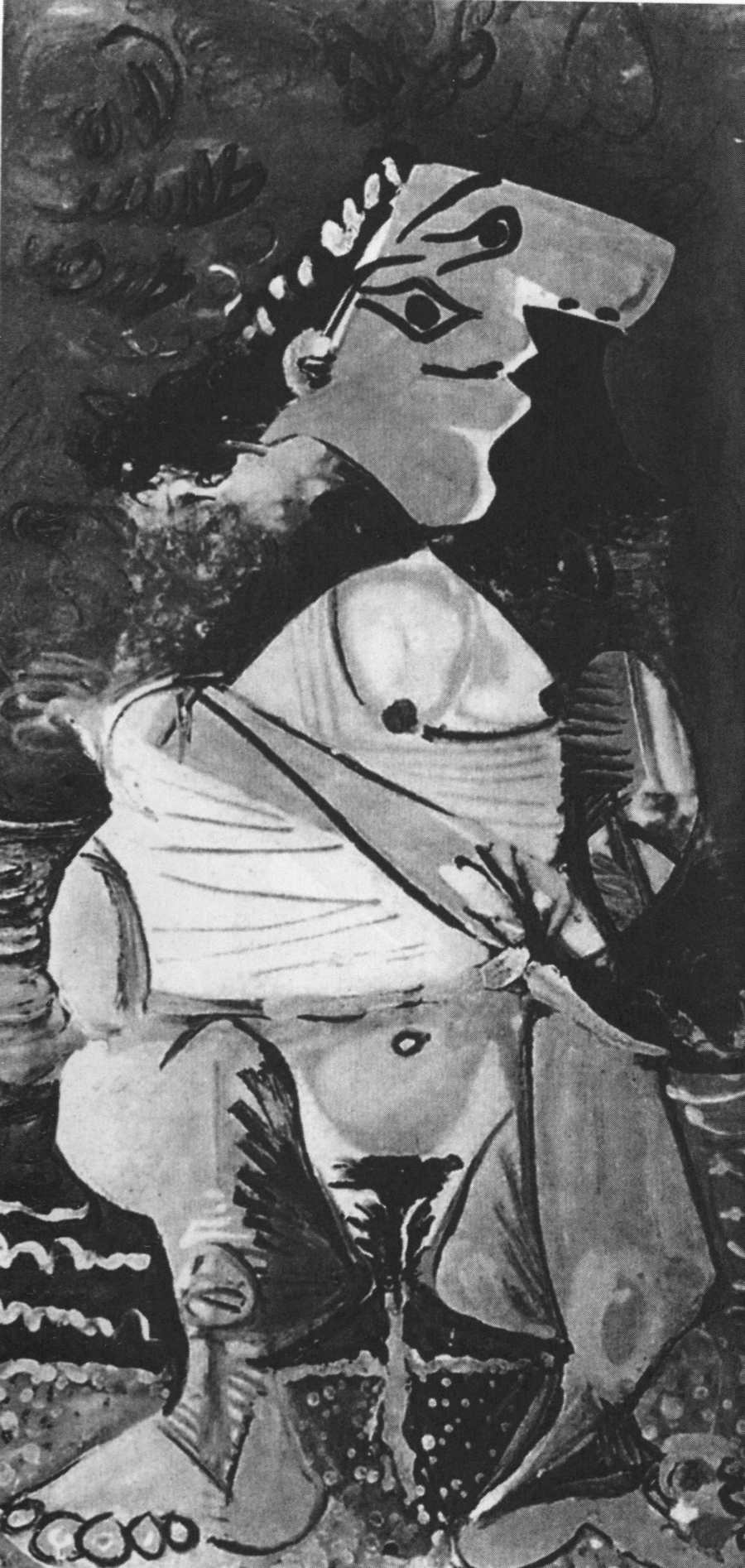

Глава IIВ апреле 1912 года Пикассо вместе с Браком совершил путешествие в Гавр и по возвращении написал «Воспоминание о Гавре», в котором — ну и сюрприз! — появился цвет. Брак, осмотрев холст, сделал знаменитое замечание: «Произошла смена оружия!» И это верно. Кубизм использовал мутно-зеленый и охру, переходящую в серый, кому-то это могло показаться таким же безличным, как старые выпуски «Нью-Йорк таймс». Если в результате холсты оказывались сияющими, вызывающими, многозначными и очень выражающими личность художника, то все равно Пикассо и Брак оставались жрецами пространства и формы, а не живописности. Как бы то ни было, но цвет выражал нечто индивидуальное, эмоциональное. Нельзя было исследовать новые законы форм и пространства и при этом пользоваться живым цветом. Темно-синий говорит о пропастях в пейзаже; и красный, как огонь, дразнит глаз; желтый — ослепляет; яркий зеленый уводит в глубину панорамы. Совершенно невозможно постичь некий универсальный язык формы, сливающейся с другой формой, когда явно присутствует цвет. Это можно сравнить с тем, как в стерильную операционную, оснащенную сверхсовременным медицинским оборудованием, врываются запахи подгорелого масла, жареного лука и чеснока. Вот таков же эффект цвета в аналитическом кубизме. В результате ценой отказа от апокалиптических изысков аналитического кубизма снова возник цвет. Прочь из монастыря! Пикассо вскоре уравняет композиции, совершив ошеломительное проникновение в глубину, и порадует зрителя восхитительно чувственной палитрой. Конечно, и раньше были попытки ввести цвет. Без этого жизнь становилась безвкусной, как каша-размазня, а на высотах аналитического кубизма опасен каждый вздох. В доказательство подобного положения Пикассо и Брак в какой-то период времени подписывали свои холсты только на оборотной стороне или не подписывали их вовсе. Если они и хотели внести изменения в историю искусства, то при этом их искушал соблазн остаться вовсе безымянными. С той поры как они пошли ва-банк, для них, верховных жрецов, важно было не проявлять мелочного тщеславия, не допускать мысли о собственном возвеличивании. Уильям Рубин указывает момент, когда начались перемены: Они имели дело со смертью и разложением, с движением сквозь время в грохоте современного города — трансконтинентальность и почти уже наступивший хаос не нуждались в подписях. Но художники продолжали работать, и от анонимности повеяло холодом. Жизнь тоже становилась холоднее. Если Пикассо уже наелся до отвала тем, что Фернанда потеряла остатки уважения к нему как к мужчине и новатору в искусстве, то так же он был пресыщен и скудным рационом в искусстве, которое поднялось на такую высоту, что стало служить целям некой ужасающей теологии. Но все еще не хотело умирать. И все-таки, несмотря на то что Пикассо начал развивать новое направление, он, как последнее явление кубизма, создал две величайшие работы (где возник и намек на цвет). По возвращении в Париж, живя с Евой на бульваре Распай, на Монпарнасе, Пикассо полностью перешел к синтетическому кубизму. Людям больше не надо было разгадывать загадку: Пикассо — гений или мистификатор. Теперь он снова живописец, он декоративен, понятен, приятен и избегает мрачности. Если в кубизме возникали прежде не появлявшиеся на холстах сложнейшие темы, то синтетический кубизм оживил интерьер. Он стал модным, он стал укором декораторам. Если в первые годы кубизма Пикассо изо всех сил старался создавать ничего не значащие, неопределенные организмы (не то фигуры, не то натюрморты, не то небоскребы или пейзажи), то синтетический кубизм довел кубизм до уровня декора и оказал сильнейшее влияние на современное декораторское искусство, проникнув туда более глубоко, чем любое другое направление искусства. Но при этом — он потерял значительность. Дисциплина, суровость и депрессия уступили место веселью, играм, шуткам, трюкам, парадоксам. Начиная с 1912 года рука Пикассо сама получает от этого удовольствие и раздаривает его. Можно задаться вопросом: не исчез ли кубизм насовсем. Неужели рулевой, с которым было запрещено разговаривать, решил выбросить свой груз за борт? Конечно, нет. Во всяком случае, не совсем. Пикассо никогда не отказывался от мастерства, методов, техники, идей или проведенных исследований. Ведь он в одной связке с Браком взбирался на высокую скалу до тех пор, пока изнуренный напряжением не был сброшен вниз. Поэтому эхо кубизма все еще звучит в его работах, и было бы странным не радоваться возвращению его отголосков. Даже в тот период, когда он постановил, что отрекается от прошлого, что, так сказать, теперь стало его радовать, создается работа, которая станет мостом между кубизмом и теми невероятно безобразными и пугающе проникновенными портретами, которые он будет писать, глядя на женщин, с которыми проживет следующие шестьдесят лет. Вряд ли Фернанда могла бы простить его за беспощадное изображение ее такой, какой она возможно станет в старости. однако она скорее всего не стала бы сетовать на то, как он написал Еву осенью 1913 года, в то время как уже мог знать, что она нездорова. Возможно, конечно, что Ева, известная своей проницательностью, была достаточно разумна, чтобы скрывать свою болезнь от возлюбленного. Но Пикассо, с его сильно развитыми инстинктами и временами возникавшим отвращением ко всему приятному и благообразному или к тому, что нравилось всем окружавшим, вероятно, почувствовал, что теперь все друзья начали принимать Еву, что она стала всеми любима. Более того, в мае умер его отец. Пикассо, возможно, тогда угадал все, что разрушало уже ее тело и дух. Даже Роланд Пенроуз, самый оголтелый после Поля Элюара эпигон Пикассо, не скрывает, что напуган некоторыми его холстами: При всем главенствующем влиянии линии и композиции эротическое наполнение этой картины, почти невыносимое в полноте вовлечения, становится обремененным поэтической метафорой. Акт созидания воплощается в одинокой символической сидящей фигуре, окруженной газетой, креслом и полотном нашего повседневного существования. В одном монументальном явлении встречаются сновидение и реальность». Достаточно! Чудовище, прятавшееся в кубизме, наконец появилось. Это один из первых шедевров Пикассо, изобразивших безобразие. В нем угадываются те ужасные месяцы, которые Пикассо переживет в 1915 году, когда Ева умирала в госпитале. Он ежедневно ездил туда на метро, чтобы навестить ее, притом что почти уже разлюбил ее. Как он смог увидеть ее наступающую болезнь в этом жестоком портрете!

Арнанна Стассинопулос Хаффингтон предлагает точное описание поведения Пикассо, когда зимой 1915 года умирала Ева:

Его письма и записки к Габи напоминают его другие послания, написанные в другое время другим получателям. Гертруда, которая ничего не знала о Габи, тем не менее вносит свой вклад: Если он и был чудовищем, то нам ничего не остается, как принять его таким, каков он есть. Мы должны признать, что жестокость и творчество часто связаны друг с другом неразрывно. В самом деле, как может быть по-другому, когда самые продуктивные творческие моменты раннего детства прерываются взрослыми — касается ли это безопасности ребенка или касается его поведения, но в основе всегда лежит какая-то помеха. То же самое происходит и в зрелые годы, за любовью часто следует ненависть, за созиданием — разрушение. Так было и с колоссальной силой проницательности Пикассо, соединенной с негативным взглядом на постоянство всех добрых чувств. Он становился старше, и это состояние ухудшилось, он ведь был не только гением, но он также был и узником свойств своего характера. И если никто из художников не оставался на протяжении многих десятилетий таким свободным в своем воображении, то также никакой другой художник не был настолько обречен пронести сквозь девяносто один год жизни свои навязчивые идеи. Рука и глаз никогда не отказывались сотрудничать; глаз вперялся во все темницы человеческого духа, в то время как рука всегда была готова выхватить все самое ужасное в тех, кого он любил». Возможно, имеет смысл бросить беглый взгляд на самые прекрасные и самые ужасные изображения его первой жены Ольги и его любовницы Доры Маар. Хуже всех он обошелся со своей второй и последней женой Жаклин.

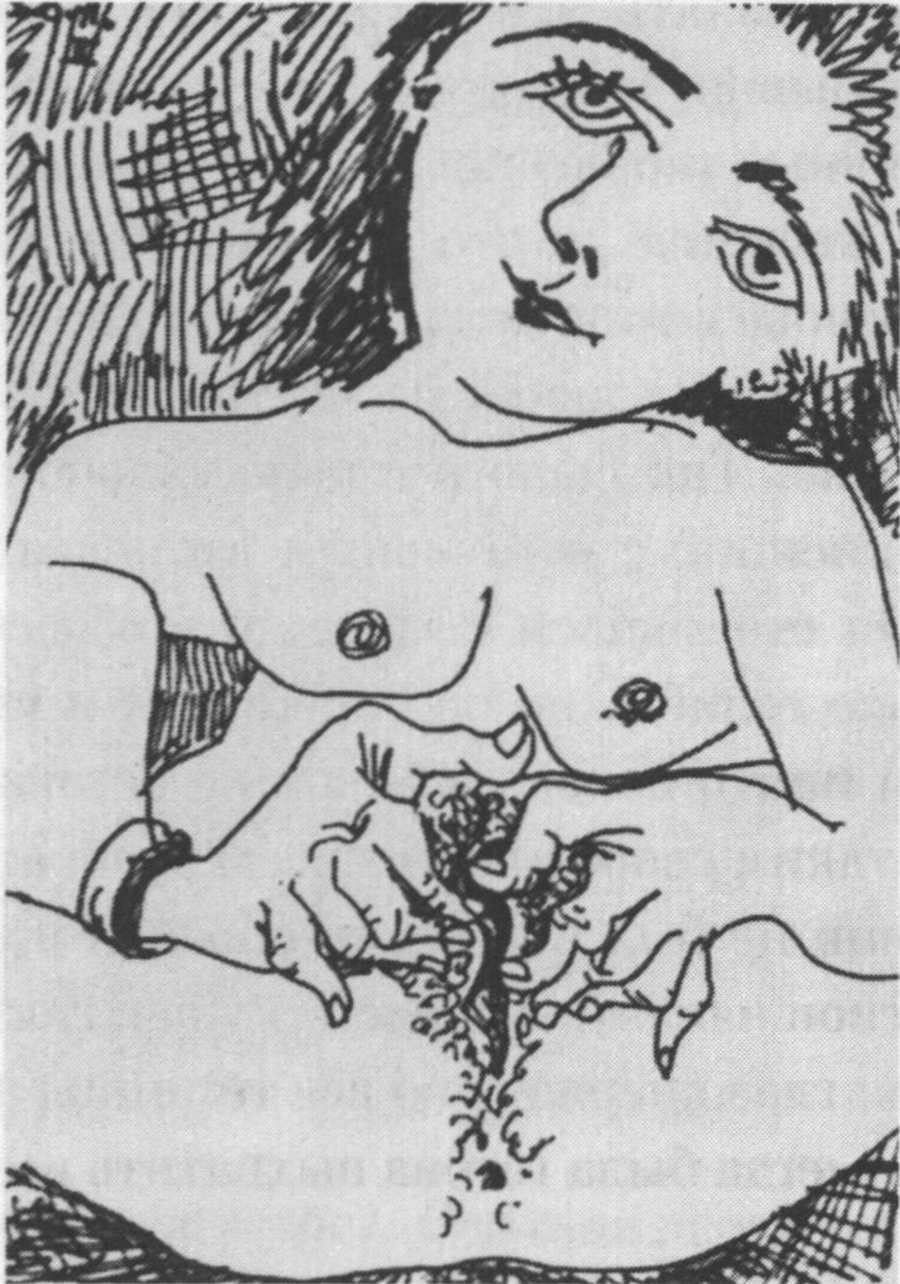

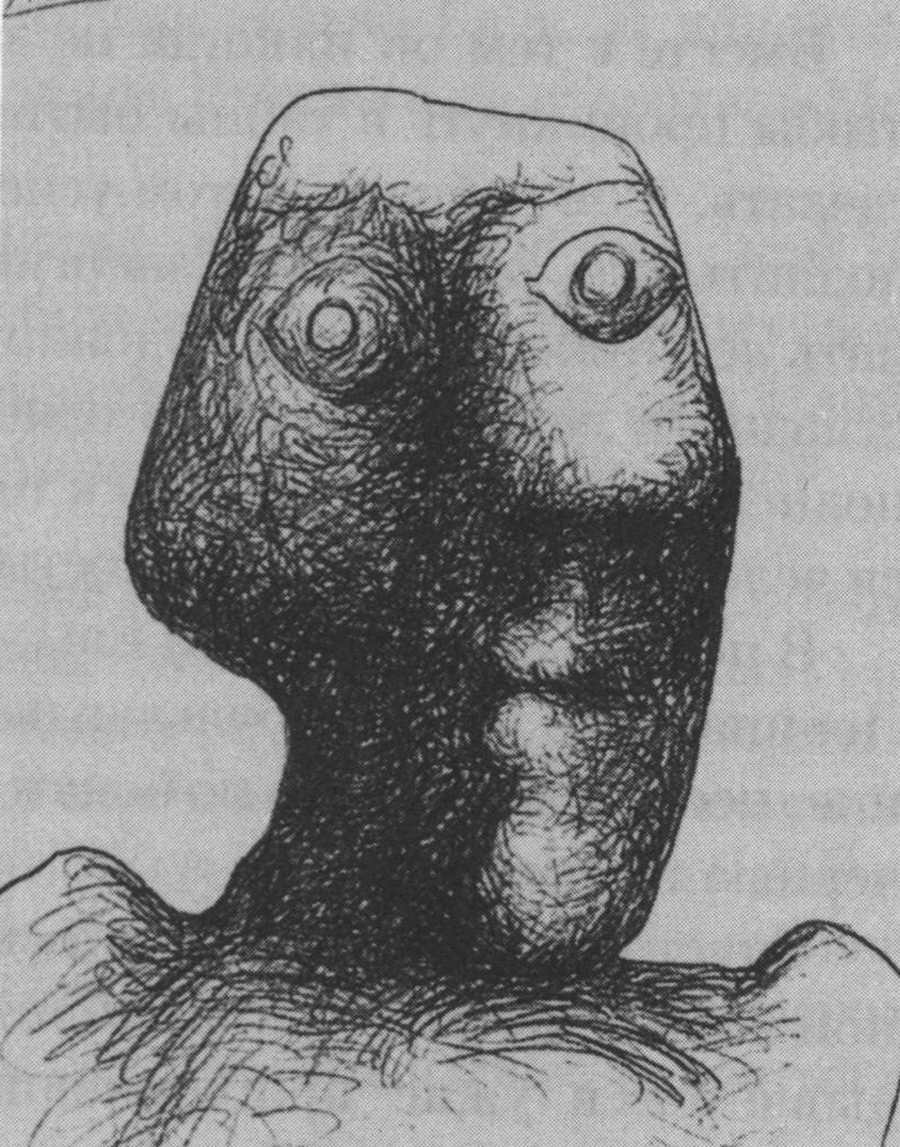

Даже его любовнице Марии Терезе Вальтер, от которой у него не только была дочь, Майя, но с которой их отношения длились, начиная с 1928 года, больше двадцати лет, даже Мария Тереза, самая страстная, самая роскошная из всех его женщин, изображается им в его классической «Девушке перед зеркалом», где и изображение, и психика натуры поделены на две части — светлую и темную. Женщины такого типа много значили для Пикассо, потому что они представлялись ему явлением, доступным для восприятия того Создателя, чьими тайнами он надеялся быстро овладеть в годы кубизма. В конце, в возрасте девяноста лет, наполовину с юмором, наполовину отчаявшись добраться до возможности кинуть последний взгляд на то, чем является Создатель, он идет на приступ, делая рисунок за рисунком, и чем красивее лицо, чем больше волос на лобке, тем больше он увлечен собственным исследованием. Не было на свете человека, который бы больше, чем он, любил и ненавидел женщин. Вместе с тем он никогда не заблуждался. Он поставил на то, чтобы проникнуть в тайны бытия, чего никому еще не удавалось сделать, и он добился в этом успеха, достаточного для того, чтобы подпитывать свою работу энергией, которой хватило на семьдесят пять лет тяжелого труда художника (если мы будем считать с шестнадцати лет до девяносто одного года). Однако он делал это с полнейшим пренебрежением к тем тонкостям, которые называются человеческой ответственностью. В последнее лето жизни Евы, когда он начал свои танцы с Габи Лепинасс, он написал бульвардье, у которого прекрасное настроение, несмотря на то что по бокам картины изображены маленькие, черные тени смерти. Спустя пятьдесят семь лет, в последнее лето своей собственной жизни, когда стало приближаться время расплаты, он вглядывается в ужас приближающейся смерти и видит призрак Фонтдевилы, который высовывается из его собственной скулы. Будто бы было сказано, что он, Пикассо, умрет так, как положено умереть мужчине, так, как только он знает — рисуя себя прямо в центре противостояния тому, что он встретит лицом к лицу.

|

|

© 2025 Пабло Пикассо. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |