а находил их.

|

Глава IIIК декабрю 1898 года Испания потеряла и Кубу, и Филиппины. Престиж монархии серьезно пошатнулся. Пьер Кабанн предлагает яркий портрет Барселоны, куда в начале 1899 года вернулся Пикассо: В то время в Пикассо шла война между сочувствием к бедным и его амбициозным стремлением к успеху. Он, должно быть, испытывал душевный дискомфорт, поскольку при своих жестоких амбициях он ненавидел угодническое поведение, необходимое для коммерческого успеха. В свои семнадцать лет Пикассо наверняка не был патриотом и чувствовал презрение к развалившейся Испанской империи, к ее самодовольным буржуа, которые так плохо управляли страной, — и в результате он стал отдаляться от родителей. Они могли мило обожать и поддерживать сына. Но их философия была ему неинтересна, он лишь признавал способности отца. Однако Пикассо уже отверг его заботы по устройству своей карьеры, приняв которые он должен был бы бороться за призы на Государственных выставках, после чего мог бы рассчитывать на престижное преподавательское место. Усевшись на это место, Пабло стал бы увеличивать свои доходы, и при этом растущая слава портретиста сравнялась бы с репутацией Дегрена. Но, на взгляд юноши, подобный сценарий вовсе не казался блестящим. Добавим к этому ощущение некой отчужденности. Пикассо был андалузцем, что в Каталонии значит вовсе не то же самое, что быть бедным пуэрториканцем в Нью-Йорке. Сабартес пишет: «Среди барселонцев моего класса слово «андалузец» никогда не произносится без гримасы отвращения... узкие брюки, короткий жилет, кордобская шляпа, и забияки, и истории с быками — ух!» Если в Испании и был клан, претендующий на определение «махизм», то это были андалузцы, презираемые более культурными северянами. Андалузцы были слишком католиками, слишком реакционерами, слишком сторонниками авторитарной власти. Спустя сорок лет они стали фалангистами и первыми поддержали франкистское восстание. Контрастом им являлись каталонцы, говорящие на языке, который так же отличается от испанского, как и португальский. Они считали себя древней расой со своей истинной аристократией. Когда Пикассо только приехал в Барселону, он с трудом понимал язык. Хоть он и был принят несколькими студентами, но это произошло только благодаря его таланту, несмотря на то что он прибыл из Малаги. После того как он полгода прожил в Орта-де-Эбро, где, кроме каталонской, не было другой речи, при возвращении в Барселону он уже бегло говорил по-каталонски. Теперь он осознавал себя новой личностью и сам себя провозгласил каталонцем, хотя в глубине души чувствовал, что это мошенничество. И при этом он все равно оставался чужаком. Ко всему прочему надо добавить парадоксальность соединения исключительной интеллектуальности с ограниченностью образования. Среди нигилистически настроенных, но культурных студентов, происходящих из среднего класса, ему в то время трудно было поддерживать дискуссии в кафе, где рассуждали о модернизме и арт-нуво, югенд-стиле, сецессии и немецком экспрессионизме, о новых заботах Мунка и Тулуз-Лотрека. Тамошним кредо был первый принцип бакунинского анархизма — «Побуждение к разрушению является творческим побуждением». Пикассо не остался равнодушным к декларации Ницше (которую позже весьма оценит Гитлер): «Я сам есть судьба, и я обуславливаю существование всего сущего». Как бы то ни было, но Пикассо воспринял догмы «модернизма». В Барселоне 1899 года модернизм требовал от художника играть все роли, которые могут понадобиться для поддержания духа перемен. Каждый должен был быть готов стать художником, скульптором, плакатистом, артистом, драматургом, полемистом, фокусником, акробатом и/или владельцем кафе, архитектором, декоратором интерьеров и даже импресарио. Кто-то мог вдобавок стать и партизаном. Прежний принцип иерархии, когда художник пользуется большим почетом, чем плакатист, был отброшен. Иерархия теперь представлялась угнетающей, сдерживающей, смертельной силой. Свобода же воспринималась как категория разрушения. Местным трубадуром модернизма был художник Сантьяго Русиньоль. На фестивале модернизма, в 1893 и 1894 годах, за три года до появления семьи Пикассо в Барселоне, он предложил манифест. Перевод с каталонского сделан Джоном Ричардсоном: Отсюда можно сделать вывод: «Мы предпочитаем быть символистами и неуравновешенными, даже сумасшедшими и декадентами, но только не падшими и не смиренными».

В 1899 году у движения было свое собственное кафе «Els Quatre Gats» («Четыре кота»), там была кофейня, ресторан и бар. Скоро кафе стало центром продвинутых богемных кругов Барселоны. Русиньоль и Рамон Касас, Исидро Нонель, Рикард Каналье и Мигель Утрильо (отец Мориса) были основными художниками, которые, встречаясь там по ночам, формировали ядро этого круга. Поскольку эти мужчины были почти на десять лет старше Пикассо, он чаще выпивал не с ними, а со своими более молодыми приятелями. Важно заметить, что в tertulia Пикассо был Жауме Сабартес, новый друг, который спустя тридцать пять лет станет его главным секретарем, доверенным лицом и почти официальным хранителем легенды. Сабартес, что видно из акварели, сделанной Пикассо в 1900 году, довольно скоро после их первой встречи раскрывает свой внутренний мир (или это мы так воспринимаем ту талантливую характеристику, которую дал ему Пикассо). Сабартес пишет: «После завтрака мы встретились в «Четырех котах», и оттуда я проводил его в студию. И с того раза каждый день стало повторяться то же самое. Временами я останавливался у начала лестницы; в других случаях, если он настаивал, я входил вместе с ним. Когда он просил меня остаться, я оставался. (Иногда) он с легкостью начинал работать, потому что при мне ему не было нужды думать обо мне». Неудивительно, что Сабартес считал других друзей Пикассо недостойными того, чтобы на них попусту тратилось вечернее время, но новый друг обладал одним привлекательным достоинством — у него всегда водились карманные деньги.

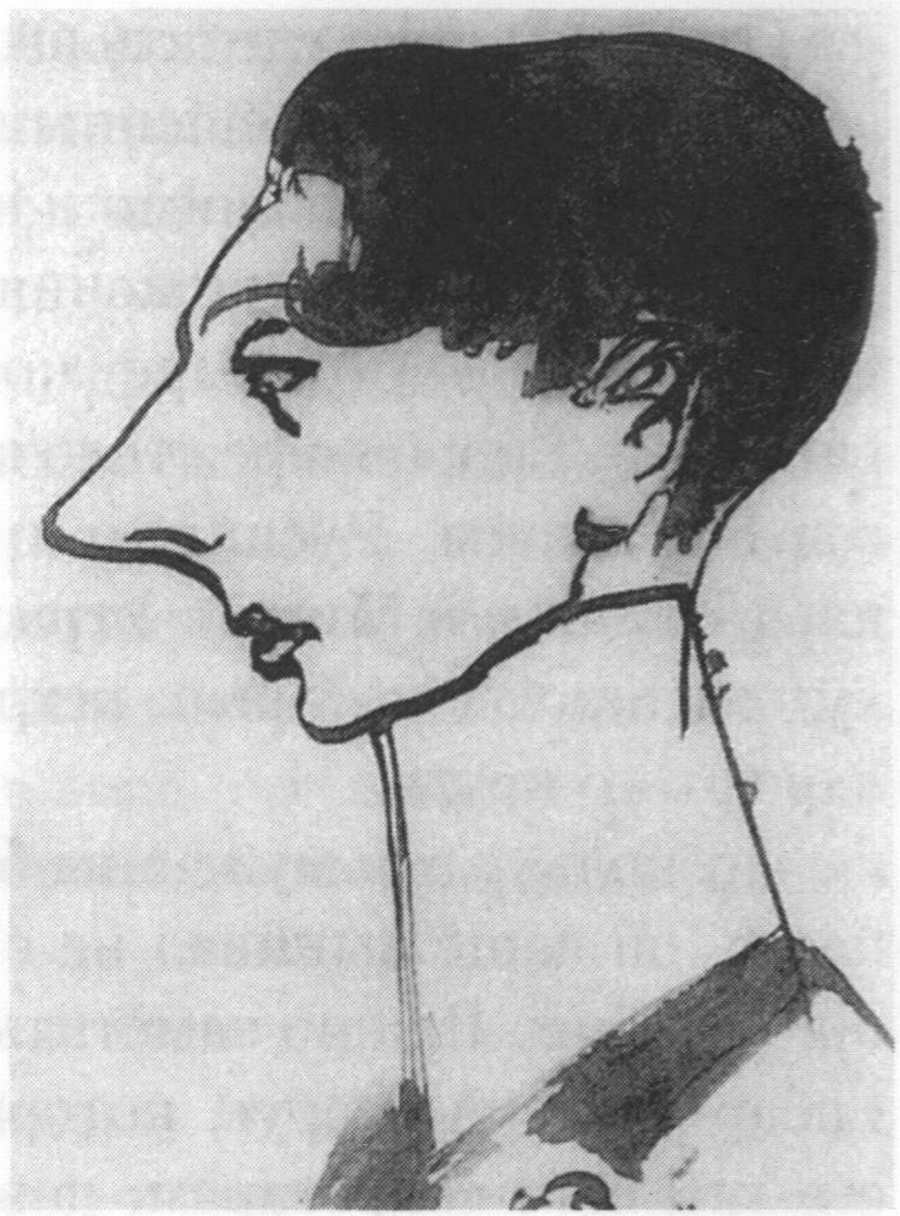

Кроме того, Сабартес был рабски покорен. Даже в возрасте девятнадцати лет Пикассо доставляла удовольствие безграничная лесть. В книге «Пикассо: портреты и воспоминания», опубликованной Сабартесом сорок лет спустя, он дает нам поскакать на славной лошадке Гиперболе. Однако Пикассо был более близок с другим товарищем, Карлесом Касагемасом, которого Сабартес, как это легко себе представить, вовсе не одобрял. Можно догадываться (основываясь на рисунке, сделанном Пикассо в том же 1900 году), что существовало несколько весьма выразительных карикатур на юного эстета. Пикассо, несомненно, испытывал влияние Обри Бердслея, умершего в 1899 году в возрасте двадцати шести лет, и как же великолепно влияние отразилось в этом портрете! Будучи младшим сыном в богатой и знатной семье, Касагемас злоупотреблял своим положением, он олицетворял собой символ нового уровня мышления. Касагемас был так одержим стремлением утвердить свои порывы, что вступил в любовные отношения с дочерью своей сестры. Если эти отношения были лишь платоническими, то только вследствие привязанности Касагемаса к морфину и сильному влиянию алкоголя. Кроме того, он был привержен анархизму, декадентству и независимости Каталонии и устроил штаб-квартиру в одном крыле больших апартаментов своих родителей на Каррера-Нон-де-ла-Рамбла. Там же была и студня, в которой он и Пикассо не только работали, но по воскресеньям держали салон.

За полтора года Касагемас и Пикассо так сблизились, что разлучались только перед дверью в публичный дом, где Касагемас должен был найти объяснение тому, что он не идет с Пикассо. Это объяснялось либо наркотиками, либо пьянством; есть предположение, что импотенция была самой большой бедой в жизни Касагемаса. Касагемас очень увлекался огнестрельным оружием, но для друга он был настоящим островом мира и безопасности. К тому же он платил за аренду студии, которую они с Пикассо сняли в полуразрушенном доме в старой части города, высоко, на Реформе. Этот квартал населяли нищие, многие из которых могли стать моделями для картин грядущей) голубого периода. Касагемас предоставил жилище, а Пикассо расписал его стены предметами, «которых друзьям недоставало: это были большая кровать, стол, с изысканной пищей на нем, несгораемый шкаф и даже слуга и служанка (последняя с бюстом, превышающим разумные размеры), которые ожидали приказаний двух жильцов». Несколькими годами позже, в Париже, на банкете в Бато-Лавуар, который в 1908 году Пикассо устроит в честь Анри Руссо, Таможенник сказал ему: «Вы и я — величайшие художники нашего времени, вы — в египетском стиле, я — в современном». Это интересно. Стены египетских пирамид тоже были расписаны изображениями мебели и пищи, для того чтобы мертвые хорошо питались и не испытывали неудобств. В этот период Пикассо в соответствии с принципами модернизма зарабатывал на жизнь, делая плакаты, афиши, иллюстрации для журналов, портреты приятелей углем, пастелью, карандашом и всем, что было под рукою. Однако подобный труд не давал достаточных средств к существованию. Карандашные портреты продавались лишь за несколько песет, а плакаты по его эскизам никогда не были напечатаны. С другой стороны, его очень взволновало известие о том, что амбициозная картина «Последние минуты» была принята для экспозиции в испанском павильоне на Всемирной выставке в Париже 1900 года — это была немалая честь. Выставка была не просто огромной мировой ярмаркой — она стала также апофеозом наступления нового века, который, как всем казалось, должен был провозгласить величественную эру прогресса. Жаль, что большой холст этой картины позже был записан Пикассо. Художник, который был призван провозгласить изменения и метаморфозы невероятного грядущего века, даже не сфотографировал картину, висевшую в испанском павильоне Всемирной выставки. Конечно, теперь Пикассо, Касагемас и Пальярес были одержимы желанием отправиться в Париж. Там истинный художник должен был найти вдохновение для своего таланта. Как мир искусства Барселоны может признать того, кто еще не побывал за границей? Кампания была начата, следовательно, нужно было убедить родителей вложить в нее какие-то деньги. Не трудно представить последовавшие за этим дискуссии. Если донья Мария безусловно верила в божественный талант сына, то дон Хосе предпочел бы, чтобы сын оставался в Барселоне или Мадриде. В этих двух городах у дона Хосе было особое положение. Он долгие годы налаживал там связи. А теперь они оказались ненужными. Это было расточительство. Сущность представления среднего класса об искусстве состоит в том, что искусство беспечно, почти преступно, поэтому разумно обозначить ему место, огородить его.

Однако дон Хосе проиграл. В конце концов он не смог сопротивляться. Он лучше других знал, как талантлив его сын. Позднее Пикассо скажет Сабартесу: Пришлось уговаривать и родителей Касагемаса. Разумеется, они имели представление о состоянии своего сына, но, несомненно, не забывали и о семейной тайне, которая всегда бывает в семьях, где есть неуравновешенные дети, поэтому не особенно сопротивлялись поездке. Перед отъездом из Барселоны Пикассо сделал автопортрет, в котором слова «Yo — el Rey» («Я — король») трижды написаны вокруг головы. Пикассо был очень молод, росту в нем было пять футов и три дюйма, то же самое можно было бы сказать и о девятнадцатилетнем Наполеоне. Париж ожидал и того и другого. Палау-и-Фабре описывает их приготовления к отъезду: В столицу мира, в империю искушений!

|

|

© 2025 Пабло Пикассо. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |