а находил их.

|

На правах рекламы: • Практичные силовые тренажеры с простой системой настройки подходят для домашнего использования. |

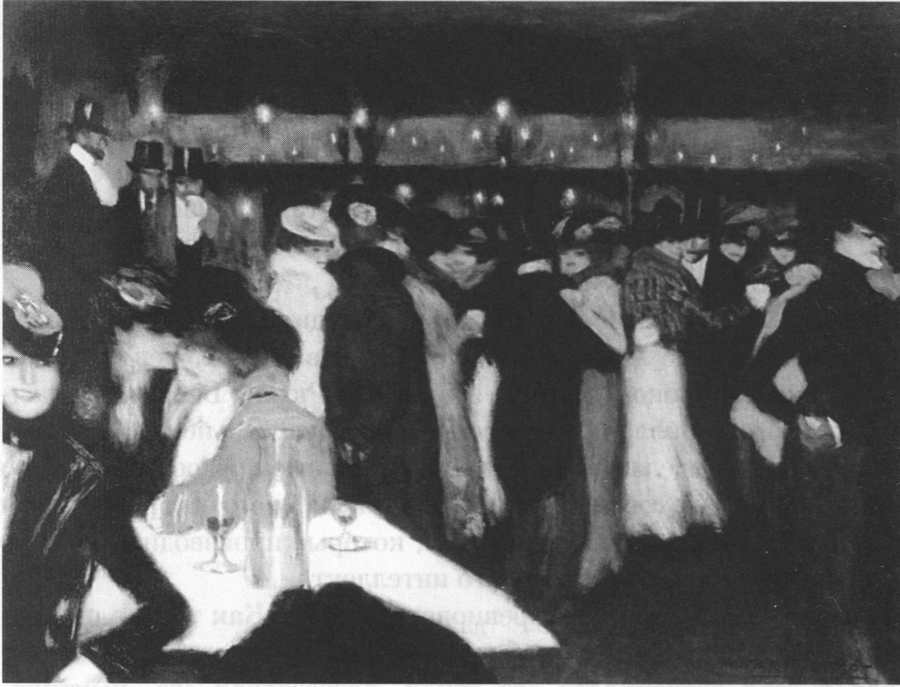

Глава IНа рубеже веков, как и теперь, Монмартр можно было бы сравнить с Ист-Сайдом Нью-Йорка. Риск при аренде студии был одинаков. Хулиганы — так называемые апаши — и проститутки в изобилии населяли Монмартр. Он находился в процессе преобразования из района ферм с ветряными мельницами, которые чуть более десяти лет назад очаровали Ван Гога, в мощенные булыжником улицы Парижа. Хотя Пикассо и не говорил по-французски, на Монмартре он оказался не одинок — в этом квартале уже обосновалось несколько каталонских художников. Пикассо с Касагемасом вскоре устроились в студии Исидро Нонеля на улице Габриэль. Нонель уезжал обратно в Барселону. Пикассо сразу начал писать, стараясь достигнуть уровня Коро, Курбе, Домье, Давида, Делакруа, Энгра, Матисса и ведущих импрессионистов, работы которых он мог теперь видеть в музеях и галереях. Вместе с Касасом и Утрилло он посетил Всемирную выставку и, возможно, испытывал удовольствие, рассматривая с ветеранами свои «Последние мгновения». Пикассо как раз исполнилось девятнадцать лет. Он обследовал галереи на улице Лафит — имена дилеров, владельцев тех галерей, теперь широко известны, это Дюран-Рюэль, Бернхайм-младший, Амбруаз Воллар — и повсюду сталкивался с искусством, которое хотел бы делать сам. Интеллектуальные прозрения Пикассо выражались не в словах, ибо изгиб линий для него был равноценен обороту речи. Работы художников, которые производили на него впечатление, стимулировали его интеллект. В нем был силен дух соревновательности. Как только он поддавался влиянию какого-либо художника, Пикассо тут же впитывал в себя особенности его стиля, воссоздавал его, имитировал и настолько погружался в мир этого художника, что мог отобразить реальность посредством чужого видения. И действительно, до тех пор, пока Пикассо не вошел в голубой период, мы не можем определить, каков же был его собственный стиль. Он очень талантлив и полностью подражателен. Пикассо изучил больше всевозможных стилей, чем какой-либо художник, работавший до него, и он стал ярким примером того, что нельзя обучать талантливого художника, основываясь на устоявшихся принципах. Многие учителя в тот момент его карьеры не могли удержаться от соблазна сказать ему: «Вы должны искать свой собственный стиль». Но его время еще не пришло. Он должен был впитать в себя мир, прежде чем начать его воссоздавать. Он говорил: «Только в Париже я понял, каким великим художником был Лотрек», и свидетельством тому является претенциозное масло «Ле Мулен де ла Галетт». Как на этом холсте женщины возвышены над мужчинами! Они прелестны, кокетливы, самоуверенны, доверчивы друг с другом, и их кружок вовсе не безопасен. Мы уже можем почувствовать влияние Парижа на Пикассо. Оно — в этих свободных, извращенных француженках. Их искусство манипулирования мужчинами — это другая вселенная по сравнению с испанскими проститутками, которых знал Пикассо. Итак, он наблюдает за француженками со страстью, с желанием приступить к действиям и с проникновенным почтением девятнадцатилетнего, который хочет стать дрессировщиком. Париж — само сладострастие. Касагемас писал другу:

Нет ничего лучшего и ничего подобного этому. Здесь во всем царит фанфаронство, усыпанное блестками, и одежда, сделанная из картона и папье-маше, набита опилками. ...Мулен де ла Галетт теряет свою репутацию, а вход туда стоит 3 франка, иногда и 5. С театрами то же самое. Билет в самые дешевые театры на самые дешевые места стоит один франк». Нонель представил Пикассо тридцатилетнему каталонскому арт-дилеру, работающему в Париже. Его звали Пер Маниак. Он заплатил Пикассо сто франков за три пастели, изображающие бой быков. Затем быстро продал их другому дилеру, Берте Вейль, за сто пятьдесят франков. Этот быстрый оборот плюс факт, подробно изложенный многими биографами, согласно которому Маниак «предпочитал молодых людей» и «немедленно был загипнотизирован Пикассо», явились основанием для предложения ежемесячной выплаты Пикассо ста пятидесяти франков за его рисунки. Когда она однажды прибыла на улицу Габриэль в час, назначенный Маниаком для того, чтобы посмотреть работы Пикассо, на ее настойчивый стук в дверь никто не ответил. Рассердившись, она разыскала Маниака, у которого был ключ от студии Пикассо. Вместе они вернулись на улицу Габриэль и вошли в комнату. Они нашли его под покрывалом с Маноло. Пальярес рассказывал мне, как, приехав в Париж, он обнаружил, что его никто не встречает, хотя сообщал друзьям точный день и час своего прибытия. Тогда, чтобы добраться до улицы Габриэль, он нанял машину. Он нашел своих друзей с тремя моделями, которые тут же стали его обнимать и целовать. И как раз в этот момент явился почтальон с письмом, которое он посылал. Они пошли позавтракать в ресторан «Мулен Руж» и среди дня посетили Лувр. В эту ночь им пришлось изобрести кровать для Пальяреса...» Теперь Касагемас, Пальярес, Пикассо и три женщины жили вместе. Их новые подруги называли себя моделями, и это почти было правдой, так как женщины вращались в кругу Канальса, Нонеля и других каталонских художников, живущих в Париже. Возможно, они и позировали. Это были Жермен Гаргалло, ее сестра Антуанетта и их приятельница Одетта, которая стала подругой Пикассо на это время, хотя она не говорила по-испански, а он не знал французского. Касагемас безумно влюбился в Жермен. А Пальяресу досталась Антуанетта. Касагемас шутил в письме к Рамону Ревентосу: Семейная жизнь — это рай. На будущей неделе, которая начнется завтра, мы собираемся заполнить нашу жизнь миром, спокойствием, работой и другими вещами, наполняющими нашу душу благостью, а тела — силой. Такое решение было принято после обсуждения с дамами. Мы решили, что встаем слишком поздно, едим в неподходящее время и все вообще неправильно. В самый разгар беседы подвыпившая Одетта начала грубить — у нее есть отличная привычка как следует напиваться по ночам. Итак, мы пришли к заключению, что ни они, ни мы не будем ложиться спать позже полуночи и всегда будем заканчивать завтрак к часу дня. Время до ланча мы будем посвящать своей живописи, а они займутся женской работой, которая заключается в том, чтобы шить, убираться, целовать нас и позволять «нежничать». Это ли не рай? Это ли не Аркадия? Твой Карлес».

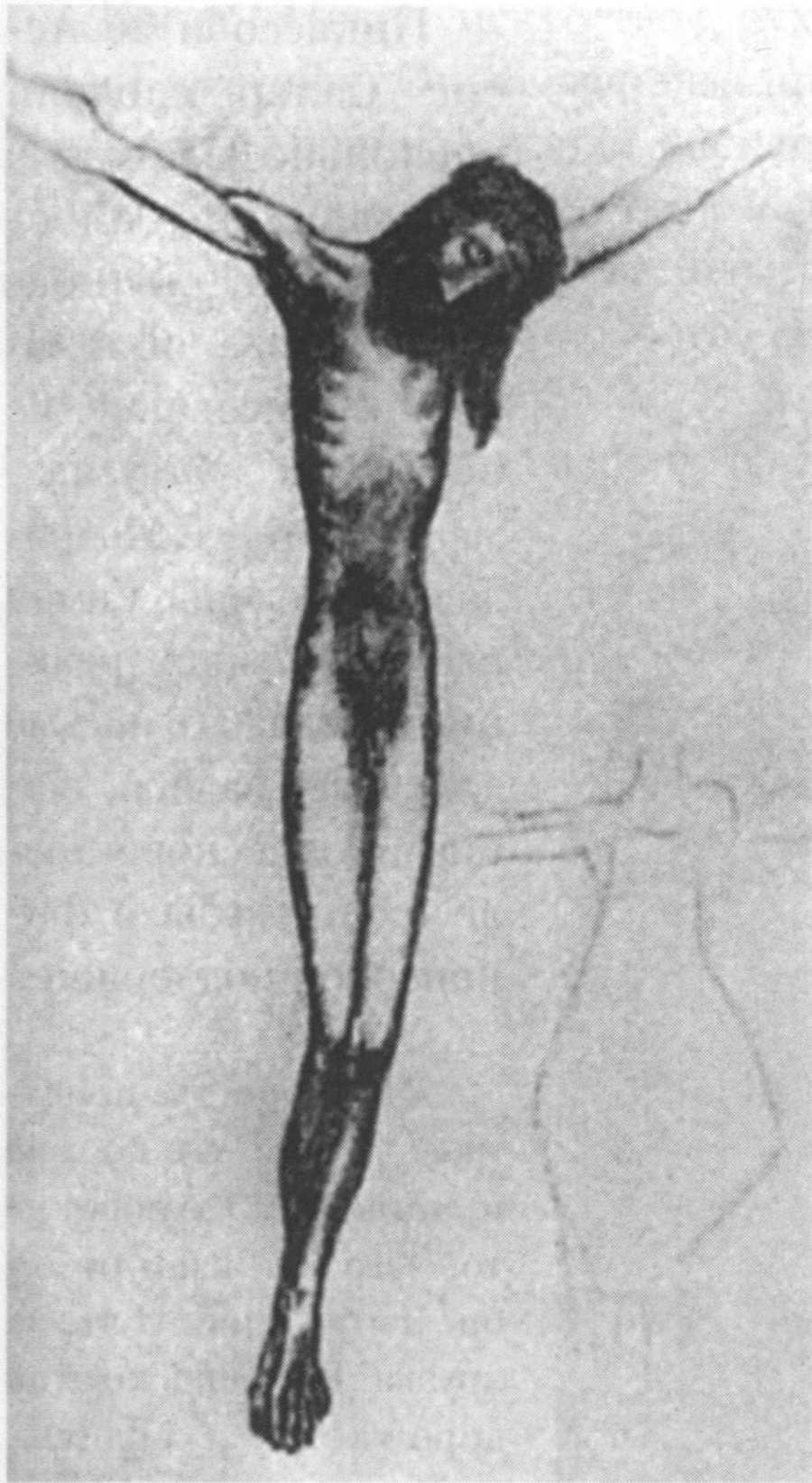

Касагемас был поставлен в ложное положение. Любовные игры в студии часто превращались в спектакль. Касагемас, который, пытаясь избежать унижения, никогда не ходил с друзьями в публичные дома, теперь должен был страдать от подобной откровенности. Во время их оргий ему с трудом удавалось доказать свою мужественность, а Жермен была вполне здоровой женщиной, и это, несомненно, доказывает ее фотография, сделанная в 1900 году, а ее рот заслуживает того, чтобы посмотреть на него еще раз. Среди всех этих оргаистических вольностей Касагемас терпел сексуальную муку, безмерную ревность и острую гомосексуальную панику. Впервые оказавшись в постели с женщиной и будучи не в состоянии исполнить что бы то ни было, кроме «нежностей», он оказался в таком безвыходном положении, что Пикассо, которого стало беспокоить состояние друга, решил вместе с ним вернуться в Барселону. Если поспешность, с которой Пикассо решил прервать жизнь в Париже, когда, казалось, перед ним столько открывалось, и выглядит странной, то нужно принять во внимание, что он побаивался полиции. Среди знакомых каталонцев преобладали анархисты, и французские власти очень настороженно за ними наблюдали. С того момента, как Пикассо подписал подстрекательский манифест, его стали вызывать на допрос в полицию, которого он избежал только благодаря некому клиенту Маниака, купившему у того одну из работ Пикассо. Богатый парижанин, Оливье Сенсер, был весьма влиятелен. И вот вскоре после этого Пикассо решает уехать из Парижа. Подписанный им манифест в сочетании с его паранойей, обостренной сексуальной невоздержанностью и виной, которую он испытывал как католик, плюс растущее беспокойство Касагемаса создали гремучую смесь, и она привела его в паническое состояние. Кроме того, он обещал родителям вернуться домой к Рождеству. Непросто было уговорить Касагемаса уехать. Касагемас обращался с Жермен как с невестой, несмотря на то что не проходило ночи, когда бы Жермен не насмехалась над его импотенцией. Нет никого романтичнее импотента, который мечтает о сексуальном триумфе. Он желал быть всем для своей страстно любимой невесты, но при этом приводил в ужас ее и всех окружающих разговорами о самоубийстве. Он был импотентом и все равно самым смелым из всех. Он должен был умереть из принципа, из-за страсти. Как всем было тревожно! Надо заметить, что Пальярес, несмотря на свою недюжинную силу, боялся окрестных апашей (которые вследствие равенства сил, без сомнения, не обращали на него внимания), поэтому, если бы все уехали, он не хотел бы оставаться в одиночестве на улице Габриэль. Кроме того, это место посещали бы видения прошлой жизни. И Пальярес переехал в другую студию, а Пикассо и Касагемас за два дня до Рождества прибыли в Барселону. Так закончилась первая поездка в Париж. Сразу же после Рождества Пикассо и Касагемас уехали из Барселоны в Малагу. Среди зимы теплое солнце Андалузии должно было успокоить нервы Касагемаса. Очень похоже, что Пикассо, пристыженный паникой, которую он недавно испытал из-за парижской полиции, был в таком настроении, что мог чем-то шокировать своих буржуазных родственников. Так или иначе, они с Касагемасом отбыли одетыми в те же плисовые костюмы, которые были сшиты в Барселоне, но после трех богемных месяцев в Париже превратились в обноски. (Они) пытались снять комнаты в отеле или в пансионе на улице Касас Кемадас. Но они так неряшливо выглядели, что хозяйка гостиницы наотрез отказалась их принять. В конце концов Пикассо пришлось обратиться к тете Марии де ла Пас Руис Бласко, жившей в том же доме, с просьбой поручиться за него и его друга. Пикассо пошел на компромисс. Когда дон Сальвадор увидел своего племянника в таком эксцентричном обличье — и, что еще хуже, до сих пор не надевшим траура в связи с недавней смертью тети Пепы, — то первой его реакцией было требование немедленно заказать траурный костюм, при этом он дал Пикассо адрес портного. К тому времени, когда костюм был готов, ситуация стала совершенно невыносимой». Пикассо доставил своему дяде огорчение, возобновив знакомство с Лолой Курносой, той мадам из публичного дома, которая в свое время заботилась и об его отце. В южной Испании и порок, и добродетель одинаково находятся в русле традиций. Тем временем Касагемас был поглощен мыслями об одинокой Жермен. Одинокой, в похотливом Париже! Рисунок, изображающий его годом раньше, соответствует его состоянию в Малаге.

Похоже, что к этому времени друг утомил Пикассо — Касагемас требовал времени, всего времени. Он стал таким беспокойным, что Пикассо не мог за ним уследить. И тогда он снова обратился к дяде Сальвадору с просьбой устроить его неуравновешенному другу путешествие на корабле... Пикассо больше никогда его не увидит. В Барселоне Касагемасом еще больше овладела мысль о необходимости повидать Жермен; он стал посылать ей по два письма в день, умоляя даму выйти за него замуж. В конце концов он заявил, что возвращается в Париж. На это заявление Жермен ответила возвращением к своему мужу. Он, добрый экс-супруг, понял ее нужду во временном убежище.

Касагемас, несомненно, был полон надежд. Он появился в Париже 16 февраля 1901 года, одетым в новый, хорошо сшитый зеленый бархатный костюм. Жермен встретила его на вокзале, чтобы заявить, что она никогда не выйдет за него замуж. На следующий день, в воскресенье утром, Касагемас провозгласил, что собирается вернуться обратно в Барселону, и навестил Одетту, Пальяреса, Жермен и нескольких других друзей, пригласив их на прощальный обед. Перед обедом он сочинял предсмертные записки. За обедом всем показалось, что он вышел из депрессии, что у него приподнятое настроение. Он даже встал, чтобы сказать речь по-французски, и вынул письмо для Жермен. Пальярес неожиданно увидел наведенное на него дуло пистолета и, ничего не понимая, не смог отклониться в тот момент, когда Касагемас крикнул, обращаясь к Жермен: «Voilà pour toi!» Пальярес услышал оглушительный взрыв, почувствовал руку Жермен, вцепившуюся в его стул и медленно соскальзывающую вниз. Спустя мгновение Жермен недвижно лежала на полу. Касагемас, думая, что успешно совершил акт мести, крикнул: «Et voilà pour moi!» — выстрелил себе в голову и упал там, где стоял, сложившись пополам на стуле. Люди, сидевшие за другими столами, в панике бросились вон из ресторана. Спустя несколько минут они вернулись под предводительством полицейского. Касагемаса первого доставили в ближайшую аптеку, а оттуда перевезли в клинику Биша, где он и скончался в половине одиннадцатого ночи. Жермен поднялась с пола, с плачем и рыданиями обняла и стала целовать Пальяреса, умоляя простить ее. Она блестяще справилась со своей ролью в комедии. Потом она и Одетта отвели Пальяреса в аптеку, потому что один его глаз воспалился от взрыва и плохо видел. Затем обе женщины повели его в дом к Одетте, где уложили на огромную кровать...»

Пикассо узнал эти новости через несколько дней, в Мадриде, куда он снова переселился. Новость «ошеломила всех молодых людей, но больше всех был оглушен Пикассо». Самоубийство должно было сразу же отразиться на его палитре, но прошло много месяцев, прежде чем темно-голубой стал доминантным цветом в его живописи. Единственным очевидным свидетельством его ужаса от этого самоубийства было размышление о том, как женщина подобного сорта требовательна и как мало она отдает. Возможно, он пытался смотреть глазами Касагемаса. Он будет развивать эту тему в картине «Карлица-танцовщица», также сделанной в Мадриде. Как и любая женщина на его портретах, танцовщица исполнена женской силы. Он уже подчеркивает стоимость секса. Вы никогда, говорят эти картины, не сможете обладать женщиной, уплатив меньше, чем она стоит, или, по крайней мере, речь идет о такой женщине, которая нарисована здесь, со всей низостью ее духа и без намека на слабость, даже несмотря на то, что она — карлик. Возникает вопрос, почему Пикассо, невзирая на свой печальный опыт первого визита, снова возвращается в Мадрид. Дело в том, что он стал работать с другим каталонцем, Франциско де Ассис Солером, который только что начал издавать журнал «Новое искусство» и пригласил Пикассо его иллюстрировать. Солер был в бизнесе, связанном с изобретением его отца... это изобретение называлось «Электрический пояс». Проспекты извещали о том, что этот пояс является панацеей при болезнях некоторых органов (печени, почек и кишечника) и, кроме того, способен излечивать импотенцию. Журнал был обречен с самого начала. Он получал доход только от рекламы электрического пояса. Пикассо, приехав в Мадрид, готов был заняться вновь исследованием жизни, выступая сразу во множестве ролей. С сумятицей в душе, при огромном честолюбии, он испытывал раздвоение личности. Два рисунка, сделанных в предыдущий год в Барселоне, дают представление о противоположностях его характера. Уже в возрасте девятнадцати лет он ясно демонстрировал обе стороны своей раздвоенной натуры.

Если он надеялся с помощью «Нового искусства» завоевать Мадрид, то журнал этому не способствовал. Жители Мадрида отнеслись к нему без должного внимания. Тем временем из Парижа надоедал Пер Маниак. Он регулярно посылал Пикассо ежемесячные 150 франков, но где же были картины? Они были нужны Маниаку. Он организовал показ в галерее Амбруаза Воллара.

Пикассо и де Ассис Солер сделали несколько выпусков журнала, но смесь анархизма, литературных новаций и манерное рисование не вызывали энтузиазма у читателей Мадрида и Барселоны. Самая выразительная реакция оказалась в письме дяди Сальвадора, написанном вскоре после их просьбы о финансовой поддержке. Наверняка Пикассо привлекала себялюбивая мысль о том, что если он в детстве с трудом читал и писал, то теперь связан с журналом, который стремится вести за собой интеллигенцию Испании. Когда «Новое искусство» рухнул, Пикассо спешно вернулся в Барселону. Он должен был приготовить холсты для выставки, которую в Париже готовил для него Маниак. В течение двух недель Пикассо сделал серию картин с боем быков, кабаре, морскими пейзажами и портретом сестры Лолы. Ради экономии он записывал старые холсты и из-за этого работал густыми мазками, что было для него ново. После четырнадцати дней геркулесова труда он был готов к поездке в Париж.

|

|

© 2025 Пабло Пикассо. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |