а находил их.

|

На правах рекламы: • https://prostars.org евгений смердов Продюсерский центр. |

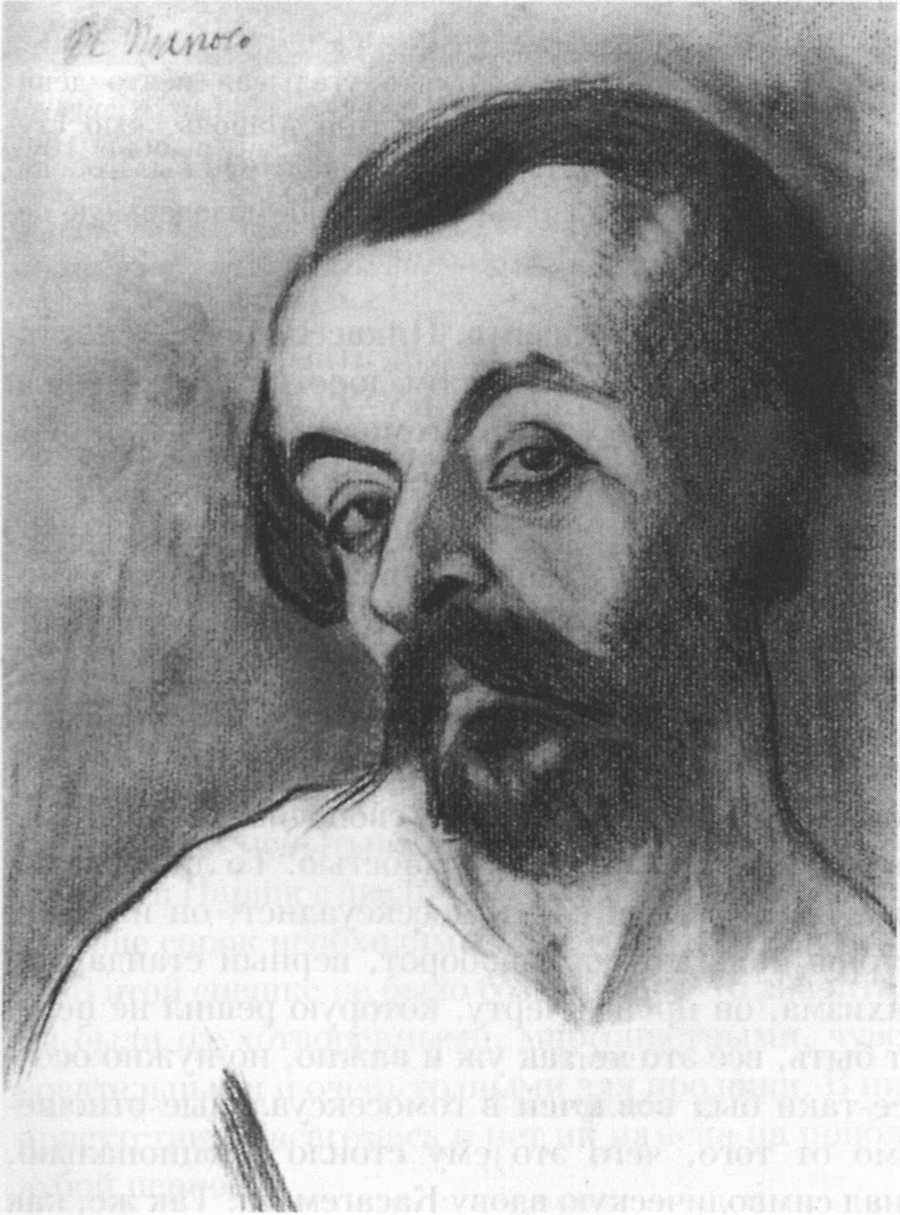

Глава IIВо время своего фатального двухдневного визита в Париж Касагемас останавливался у Пальяреса, в студии на бульваре Клиши, 130. Там же, вернувшись в Париж, разместился и Пикассо. Пальярес тогда был в Орте, поэтому Пикассо пригласил Маниака, своего дилера, пожить вместе с ним. Это было почти то же самое, как если бы актер пригласил жить с собою своего агента. Но ведь Маниак брал на себя большую часть квартирной платы, а при этом довольствовался меньшей комнатой. По общему мнению, он завладел Пикассо — его талантом, его личностью, его коммерческими успехами. Для Пикассо это был продуктивный период жизни, хотя его постоянно посещал призрак Касагемаса. Уехав из Барселоны с двадцатью холстами, теперь, пользуясь предложением импресарио Амбруаза Воллара, он должен был за месяц сделать еще сорок полотен. При этом, конечно, сам Пикассо представлял собой удобный случай для Маниака. Хотя Маниак мог как выиграть, так и проиграть. Галерея Воллара продвигала Ренуара, Дега, Сислея, Писсарро и Гогена; Воллар приобрел особую известность, отстояв Сезанна с его первой большой выставкой в Париже в 1895 году, затем с другой — в 1899-м; в сущности, высокий престиж этой галереи основывался на том, как ловко он добился признания Сезанна. Пикассо пугало это сравнение. Ему, еще не достигшему двадцати лет, представлялся случай попасть в самую лучшую компанию; и вот тогда проявился основной парадокс его натуры — храбрость во всем, что касалось искусства, должна была сравняться со смелостью в эмоциональном отношении. Потрясенный самоубийством Касагемаса и постоянно преследуемый мыслями об этом, он все-таки появился в студии, где покойный провел свои последние часы с Пальяресом, и там Пикассо почти сразу же вступил в любовную связь с Жермен. Еще больше усложнились кровосмесительные отношения близких друзей. Мануэль Мартинес-и-Уге, каталонский скульптор, которого называли Маноло, вскоре после самоубийства Касагемаса, свидетелем которого он был, тоже завел роман с Жермен. Теперь Пикассо занял место Маноло. Почти целую неделю Маноло выказывал ревность, после чего они с Пикассо стали еще более близкими друзьями. Череда любовных слияний сделала их неразлучными. Позже Фернанда Оливье, первая серьезная любовница Пикассо, так опишет Маноло:

Ричардсон добавляет: «Он к тому же был лгун, карманный воришка, практичный шутник, мошенник». И подробно излагает историю о том, как Маноло, которого однажды принялся воспитывать его отец, испанский генерал, бросился в слезы, выпрашивая разрешения обнять родителя. И на высокой ноте этого покаяния вытащил часы из кармана генерала. Дабы избежать воинской повинности, Маноло уехал во Францию. Да, это был инцест между друзьями. Пикассо поселился в теле Жермен, в том самом теле, в котором дорогой друг Маноло поддерживал тепло после смерти Касагемаса. Пикассо теперь присвоил психические останки Касагемаса, хотя он вроде бы и осквернил его роман. Кроме того, следуя более таинственной логике, Пикассо пытался канонизировать последние отношения друга. А может быть, подобные сложности и внушают такие сильные реакции на кровосмешение? Каков предел выносливости столь близких людей, существующих между насилием и обожествлением? Похоже, что Пикассо чувствовал себя свободно на нейтральной полосе между гетеро- и гомосексуальностью. То ли, укладываясь в постель с Касагемасом как гомосексуалист, он играючи пробегал по острию ножа, то ли, наоборот, верный стандартам Андалузии и махизма, он провел черту, которую решил не переступать. Может быть, все это не так уж и важно, но нужно осознать, что он все-таки был вовлечен в гомосексуальные отношения. Независимо от того, чего это ему стоило эмоционально, плотски он познал символическую вдову Касагемаса. Так же, как он будет копировать других художников — вплоть до подделывания их подписей, — так он впитал в себя ушедшего друга, выискивая присутствие Касагемаса в теле женщины, которую тот выбрал для брака.

Если в этом процессе он стал испытывать сексуальное превосходство над мертвецом и (предположим самое худшее) украл у Касагемаса в загробной жизни романтические надежды, все равно это было актом любви; это могло быть даже своего рода искуплением — блуд с Жермен скорее призывал дух Касагемаса, чем изгонял его. Пикассо испытывал огромный подъем творческой энергии, прибыв в Париж с двадцатью холстами, за несколько недель он создал еще сорок необходимых для грядущей выставки. В этой спешке не было создано чего-то значительного, но работы были одухотворенными, многоцветными, чувственными, очаровательными и очень годными для продажи. В них не ощущается присутствия Касагемаса и нет ни намека на приближающийся голубой период.

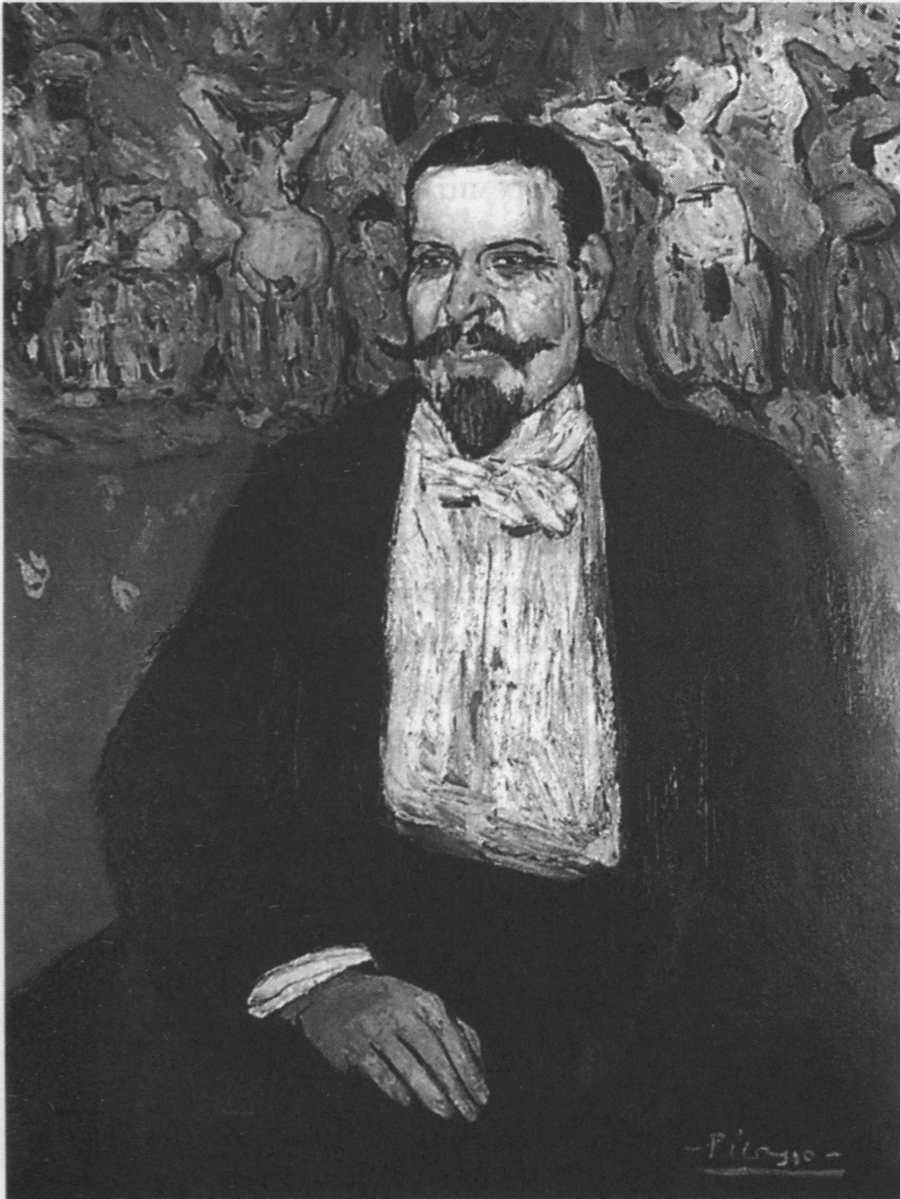

Не имея своей галереи, Маниак был скорее дилером. Он считал, что Пикассо должен сделать портрет Гюстава Кокийо, и «предложил ему это». Критик Кокийо обычно писал перед началом выставки восторженное обозрение, и его можно было для этого нанять. Поскольку у него были связи, он помещал панегирик в газете «Журналь» за неделю до открытия выставки. «...Перед нами композитор ярких красок, сверкающих тонов красного, желтого, зеленого и синего. Мы тут же понимаем, что Пикассо хочет увидеть и выразить сразу все... Для начала, здесь целая шеренга его женщин улицы, с их свежими или увядшими лицами. Мы видим их в кафе, в театре и даже в постели... Для самых хорошеньких он выбирает соблазнительные тона оттенков розового и перламутровых цветов, в то время как карманник и убийца лежит в каком-то грязном чердаке и ждет женщину, которая или принесет ему свою добычу, или доведет его до изнеможения... Здесь (также) счастливые, лукавые, маленькие девушки, одетые в прелестное розовое и серое, с их дикими танцами и развевающимися юбками... красота танцевальных залов, кафе и ипподромов с их возбужденной толпой. Здесь, например, танцы в «Мулен Руж», где парни крутятся перед девушками, танцующими яростный канкан. Они широко раскинули ноги и изображены на холсте похожими на порхающих бабочек, когда вертятся в вихрях нижних юбок и нижнего белья... Таковы в настоящее время работы Пабло Руиса Пикассо — художника, который пишет сутки напролет». В качестве оплаты за статью Кокийо получил живописный портрет, где он изображен в черном и белом на фоне сильного красного и желтого, что было тайным намеком на его продажность! Кокийо, возможно, аплодировал этой работе, но Пикассо вовсе не верил в его объективность.

Более честный критик, Жорж Фэйе, который печатался под псевдонимом Фелисьен Фагю, писал в престижной «Ревю бланш» с расположением, но и с осторожностью: Исследуя каждый предмет во всей его полноте, он использует любые средства выражения: жаргонные, или обскурантистские, или даже занятые у друзей. Исключив великих предшественников, легко обнаружить множество различных влияний: Делакруа, Мане (ясно видимы его испанские связи), Ван Гог, Писсарро, Тулуз-Лотрек, Дега, Форен и, возможно, Роп... Все мимолетно, он забывает о них с такой же легкостью, с какой и воспринимает. Он явно, отчаянно спешит, у него нет времени на то, чтобы выковать свой собственный стиль; его индивидуальность выявляется в этой лихорадке благодаря его стремительности, молодой спонтанности (к счастью, ему еще нет и двадцати лет и он способен писать по три холста в день). В этой стремительности его подстерегает опасность, он легко может свернуть к поверхностной виртуозности и легкому успеху. Одно дело что-то производить, и совершенно другое — производить нечто значительное. И в этом случае подобная ошибка была бы особенно прискорбна». При столь щедрой похвале затронуто больное место — он навсегда лишен собственного стиля? Пикассо испытывал необычное состояние — в его кармане завелись небольшие деньги (поскольку половина его холстов была продана и выставка оказалась успешной). Но после выставки, в последовавшие за ней месяцы его озабоченность обернулась мрачностью. В Париж приехал Сабартес, он жил в другом конце города, на Монпарнасе. Получая удовольствие от дружеских бесед, Пикассо и Сабартес проделывали многомильные путешествия. Они при этом постоянно провожали один другого. Расстояние между Монмартром и Монпарнасом — немалое, но Пикассо, пребывая в смятении чувств, заставлял себя много ходить. Биографы никогда не могли точно определить его отношений с Маниаком. Арианна Стассинопулос Хаффингтон подозревает, что дилер был гомосексуалистом, а Палау-и-Фабре говорит о нем как о «паршивой овце из респектабельной семьи». Однако Ричардсон снова опровергает подобные утверждения, но делает это не очень настойчиво. Предполагается, что Маниак был опасный ярый гомосексуалист и Пикассо боялся его, страстно желал от него освободиться, что ему никак не удавалось. Все это трудно утверждать, поскольку никто из свидетелей того периода, кроме легких намеков на некие сложности, не говорит ничего определенного. С уверенностью можно сказать лишь о том, что Пикассо не любил оставаться наедине с Маниаком и часто проводил по полночи вне дома, только чтобы избежать общения с ним.

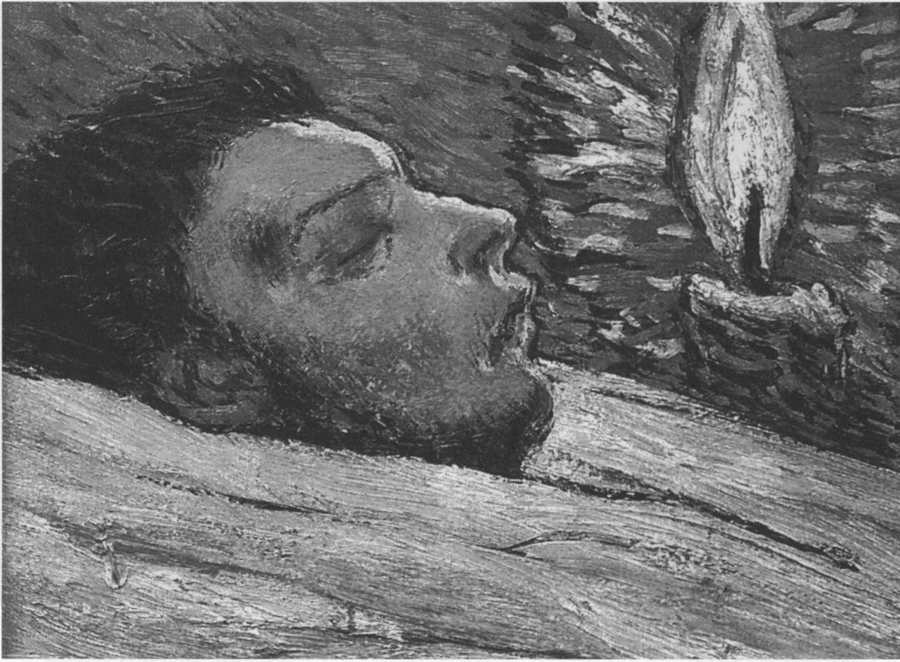

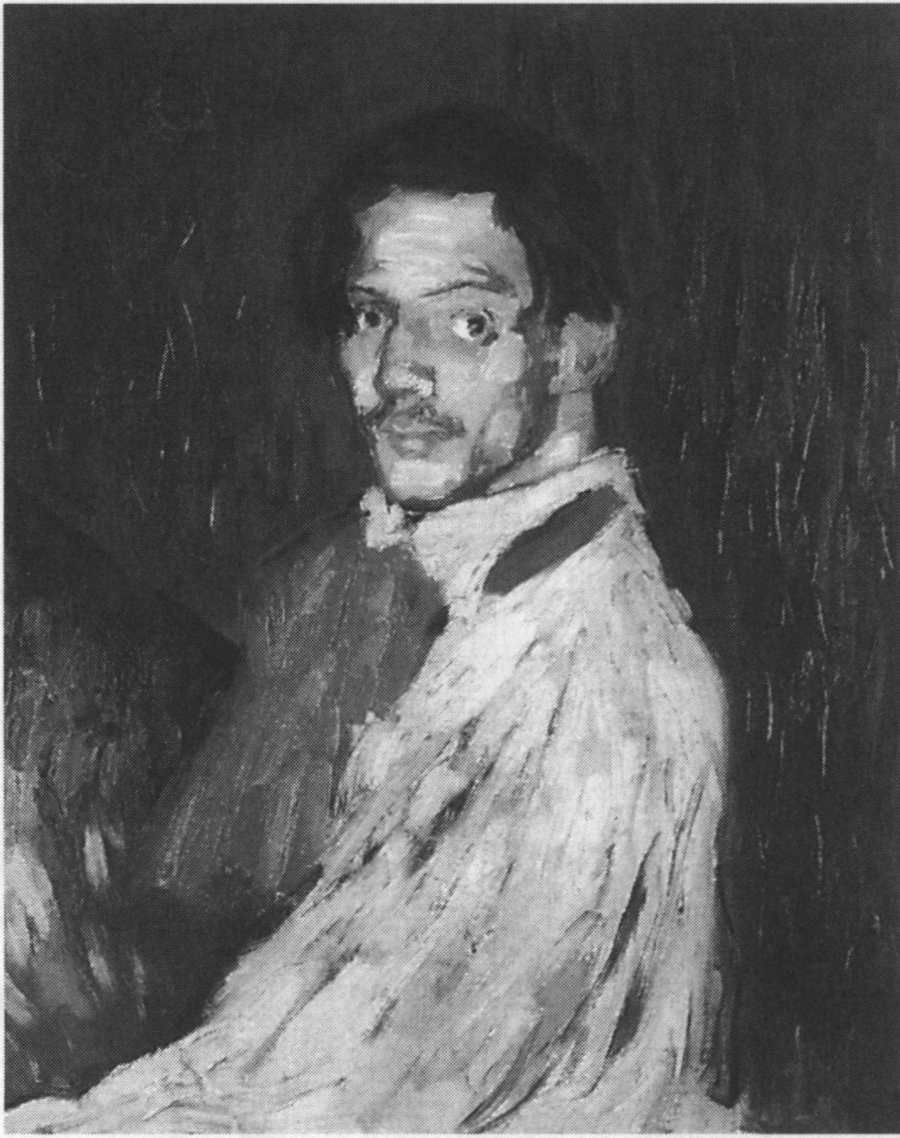

Также интересно, что почти в то же самое время Пикассо делает портрет Маниака и автопортрет, в которых явно подчеркнуто их некоторое сходство (одинаковая неровность соответственно правого и левого плеч). Художнику на автопортрете с трудом можно дать девятнадцать лет, и тут вполне уместен вопрос: не задумывался ли Пикассо о сходстве во внешнем облике двоих сожительствующих мужчин? В противовес бьющей через край жизни в работах, написанных для Воллара, меньше чем через месяц после выставки Пикассо пишет поразительный холст с мертвым Касагемасом. Холст небольшой, всего лишь одиннадцать на четырнадцать дюймов, но о нем можно говорить как о первой значительной работе художника. В этой картине для Пикассо было что-то очень личное, он и показывал ее только немногим друзьям.

Он создает расстояние между нами и пламенем свечи. Это первая картина, где Пикассо ведет нас к более глубокому восприятию, чего мы, возможно, не смогли бы достигнуть сами, опираясь лишь на знание работ других художников. Наконец-то он сформулировал направление, в котором будет работать в следующем десятилетии, начиная с уже приближающегося голубого периода и кончая длинной чередой картин периода кубизма. Пикассо вошел в мир зримых эквивалентов. Эту идею стоит обдумать. Линия в рисунке художника может быть приравнена к произносимому слову. Изгиб пальцев руки может выразить настроение, при определенных очертаниях мускулов бедра можно сказать — «напряженное бедро». Форма — тот же язык, и потому вполне законно можно цитировать визуальные каламбуры — эти визуальные эквиваленты, визуальные замены. Неважно, как это выражается, но во все века художники изображали определенные предметы только для того, чтобы показать: они выглядят похожими на что-то другое. Под злобно-насмешливым взглядом семидесятитрехлетнего Пикассо (в это время он уже не доверял ни человеку, ни космосу, ни природе) лепестки цветов легко могли казаться букетом из сжатых рук. Визуальный каламбур может быть воспринят как шутка, но Пикассо обнаружил, что пламя свечи не просто выглядит как вагина, а как раз эта форма и должна угадываться, поскольку именно влагалище способствовало гибели Касагемаса. Говорят, что Ричардсон тоже видел это как «раскаленную вагину». Конечно, в живописном изображении это и будет пламенем свечи, где друг другу диаметрально противоположны страсть и печаль, и эти символы говорят: пламя свечи воплощает и грусть не смыкающей глаз матери Касагемаса, которую год назад Пикассо уговорил отпустить Касагемаса в Париж, и тоску Пикассо. С другой стороны, пламя свечи и/или вагина не только говорит о скорбящей матери, но также допускает и присутствие Жермен Гаргалло. Можно предположить, что каждый хороший художник является философом, он готов безмолвно говорить с другими художниками и скорее даже с ними, чем с людьми, далекими от мира живописи. Итак, ничто не препятствует Пикассо считать, что мы не только попадаем в этот мир через вагину, но так же можем быть и уничтожены одной из них, заставив при этом скорбеть другую. Это всего лишь точка зрения молодого испанца, преданного идее своего собственного восприятия природы, которая лишь намекает нам о своей мудрости и потаенных секретах; и язык ее — назовем это кодом, которым природа делится с человечеством, — это форма.

Вскоре последовал второй портрет Касагемаса. Похоже, Пикассо преследует мысль о том, насколько очевидна грань между жизнью и смертью. Теперь он пишет маслом на картоне картину в голубом тоне «Касагемас в гробу» и добавляет ее к другому портрету в голубом тоне — к Сабартесу. Вот как Сабартес говорит о своем портрете, в котором искусно изображены его близорукость и тщеславие, не позволявшее ему надевать очки в общественных местах: Да, начинался голубой период. И открывал его портрет Сабартеса. В течение нескольких лет живопись Пикассо будет балансировать на границе с вакуумом, обитать на пустой полуночной равнине, где сама жизнь достигает грани угасания. Пикассо входит в самую мрачную, самую долгую в своей жизни депрессию.

Теперь все вокруг Пикассо пропитано самоубийством Касагемаса, из его работ исчезает сексуальность, и в каждом холсте накапливается страх. Можно подумать, что он оглушен боязнью наказания. Он постоянно ощущает себя соучастником зла — ведь он не только поддерживал отъезд Касагемаса из Малаги, но и поспешно бросился в постель к вдове своего друга. Трудно понять первые картины голубого периода, если не принимать во внимание, что Пикассо существовал в долго не проходящей панике из-за чувства своей ответственности за гибель Касагемаса. Вдобавок к этому Маниак противился новому повороту в живописи Пикассо. Так же относился к этому и Воллар. Пикассо завоевал имя и популярность как молодой феномен, картины которого оживляли гостиные теплом, энергией и силой. Теперь же холст за холстом отражали бездонное несчастье мира. Воллар это полностью отвергал, Маниак оскорблял Пикассо, и он решил вернуться в Барселону. Важно еще и то, что у него не было денежных запасов. То ли он все промотал, то ли у него возникли затруднения в связи с лечением сифилиса? Пока не будет ответов на эти вопросы, будут появляться и другие объяснения отсутствию денег и его депрессии. При этом, может быть, найдет свое объяснение и его новый интерес — к тюрьме Сен-Лазар, где от той же самой болезни лечили проституток. Он снова, еще раз, опустился до письма к отцу с просьбой о деньгах на билет. Пока он дожидался ответа, на него давил Маниак. Проходили дни. Сабартес понимает положение Пикассо и очень ярко описывает, как он и Пикассо однажды поздно ночью, с дрожью в коленках из-за поджидающего их Маниака, вернулись в студию:

Пикассо зло глянул на него, скорчил гримасу и пропустил нас в студию, не произнеся ни слова. Зачем? Мы все трое думали об одном и том же. Его глаза окинули стены, пол, потолок, и мы снова вышли на улицу. Без всякого сомнения, он больше не мог там работать. Ему было необходимо сменить обстановку». Через два дня Пикассо сел на поезд в Барселону. Автопортрет, сделанный перед тем, как покинуть Париж, нисколько не соответствует впечатлению Майоля о том, что Пикассо похож на девушку.

|

|

© 2025 Пабло Пикассо. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |