а находил их.

|

Глава IVВсе пошло плохо с самого начала. Билет от Барселоны до Парижа поглотил большую часть его сбережений; затем он первым делом отнес свои работы в галерею Дюран-Рюэля, где был отвергнут. Если он и продолжал отношения с Волларом, то о Дюран-Рюэле нет никаких свидетельств. Голубой период не вызывал энтузиазма у дилеров. К концу недели все деньги были истрачены, и Пикассо пришлось делить комнату в отеле «Дю Марок» на улице Сены со скульптором по имени Ахеро. Мансарда была так мала и потолок ее так круто уходил вниз, что, если один пере двигался по комнате, другой в это время должен был лежать на кровати. К тому же комнатенка была грязной и темной. Для того чтобы не замерзнуть, Пикассо ходил в Лувр. Нищета, которая была сюжетом его картин, стала сущностью его собственной жизни. Начиная с трехлетнего возраста Пикассо относился к истории как к катастрофе (вспомним о землетрясении в Малаге) — все движется обычным образом до тех пор, пока не произойдет катастрофа! Поэтому внезапная невозможность продать свои картины должна была вызывать в нем кошмарное отношение к могуществу моды. Наверняка страх выйти из моды заставлял его балансировать на острие ножа до конца жизни, и не было такого времени, несмотря на всю его славу и богатство, когда бы он чувствовал себя в финансовой и художнической безопасности. Позже Пикассо охарактеризует время, проведенное в отеле «Дю Марок», как ужасное. Сабартес, цитируя письмо Пикассо, пишет другому их другу, Максу Жакобу: «Я так же думаю о днях нищеты и схожу с ума, с отвращением вспоминая этих испанцев с улицы Сены». Сабартес к этому добавляет: Добавляет Палау-и-Фабре:

Жить в комнатенке с посторонним человеком, когда, лежа в кровати, каждый из них должен был определенным образом повернуться, быть персонажем коридорной жизни отеля, где другие постояльцы устраивают оргии, все это не доставляло радости, особенно когда он был беден и материальное благополучие зависело от его тела, а не от его работ. Многое можно понять, глядя на автопортрет в обнаженном виде, сделанный именно в этот период, — скромный, неприукрашенный, немного нездоровый, безусловно в депрессии, дающий клятву верности... кому? Его продолжающейся гетеросексуальности? Соблазнительно прочесть столь многое в этом рисунке. При этом его преследовал еще один гомосексуалист, Макс Жакоб. Пикассо познакомился с Жакобом в 1901 году, в предыдущий приезд в Париж, и Жакоба охватила тайная, романтическая страсть, даже более сильная, чем идолопоклонство Сабартеса. Разумеется, там было что-то непонятное. Арианна Стассинопулос Хаффингтон дает полное описание этой встречи: Жакоб напишет: «что касается Пикассо и меня, то мы до утра разговаривали на языке символов». Достаточно скоро он опишет Пикассо как «очень красивого человека, с лицом, будто сделанным из слоновой кости... на котором сияли глаза, тогда они были много больше, чем теперь, а крылья волос, казалось, ласкали его низкий лоб». Посмотрим, как Хаффингтон описывает Жакоба: Вскоре Макс забрал Пикассо и поселил его в доме 137 на бульваре Клиши, где у него была комната, гораздо большая по размерам, чем чердак, предлагаемый отелем «Дю Марок». И там Пикассо стал изучать французскую литературу. Макс часто декламирует Верлена:

Для меня так важны цветные часы, Пикассо — должник Жакоба. Он многому научился у поэта, в том числе французскому языку. Однако главным подарком было его приобщение к поэзии. Можно предположить, что для Пикассо метафора более приемлема, чем логика. Для Пикассо ненавистны болота, глубокие заводи и кривые дороги. Разум — это тактика, которую применяют те, кто хотел бы его ослабить. Разум является основой прямолинейных принципов, касающихся и карьеры художника, и контроля общества над приличными манерами и пулеметами, в то время как метафора — это эллипс. С ее помощью можно перескочить сквозь пространство и время. Итак, они жили вместе. Были ли они любовниками, мы никогда не узнаем. Кажется, они замышляли совместное самоубийство. «Пикассо, возможно, помнит день, когда мы глядели с высоты нашего балкона вниз на землю...» — позже напишет Жакоб. С таким разоблачением вышла в 1921 году книга Жакоба, и это может объяснить враждебность, которую позже Пикассо стал испытывать к поэту. Поскольку Пикассо сам будет создавать всевозможные мифы о себе, то меньше всего он хотел бы позволить кому бы то ни было прикоснуться рукой к рычагу, который запускает машину, творящую эти мифы.

Жакоб обладал исключительной интуицией. Увлекаясь эфиром и любыми другими доступными наркотиками, он, несомненно, должен был привлечь Пикассо ко всему таинственному. Жакоб многое понимал в хиромантии, умел гадать на картах Таро и увлеченно занимался астрологией. Поскольку Бог, катастрофа и язык форм для Пикассо служили доказательствами существования другого мира, находящегося за пределами мира видимого, то во время жизни с Максом Жакобом между ними возникло естественное взаимопонимание. Приближался конец года, Пикассо мерз, в родительском доме в Барселоне было тепло. Ему было невыносимо трудно снова обращаться за деньгами к дону Хосе, и он добился того, что у него купили одну из лучших картин голубого периода — «Женщину у моря», он написал ее в Барселоне и привез в Париж. Однако он не смог найти покупателей на остальные работы и сложил их у своего каталонского друга, Рамона Пичота. Таков был итог трех самых бедственных месяцев, прожитых Пикассо в Париже. Теперь Пикассо пятнадцать месяцев проживет в Испании и в этот период сделает величайшие работы голубого периода. Однако первые несколько дней по возвращении в Барселону трудно было назвать мирными. Через сорок с лишком лет Женевьева Лапорт опишет его возвращение: Стоит обратить внимание на этот случай. Представьте себе, как фельдмаршал, рано проснувшийся в утро решающей битвы, задумывается над пустяком: в какую брючину сначала вставлять ногу — в правую или в левую; силы судьбы могут отдыхать — оказывается, фельдмаршал — их агент. Мы можем предположить, что нечто по-добное присутствует в психологии Пикассо. Важно помнить, что суеверие является самой ранней формой нашей психологии, поскольку оно составляет сущность двигательной силы. Реальность психологии выражается в том, что мы потом совершаем. В этом смысле существование дурного глаза так же реально для некоторых из нас, как и наше современное допущение, что мы действуем по подсказке нашего эго, суперэго, и той части сознания, которая включает в себя унаследованные инстинктивные импульсы личности вместе с воспоминаниями и фантазиями, развившимися в раннем детстве, что эта троица, которая ни больше ни меньше, чем наиболее очевидная реальность, присущая двадцатому веку, — является нашим собственным набором суеверий. Для Пикассо была естественной вера в то, что все коснувшееся его тела или произрастающее из него имеет ценность. Благодаря Сабартесу мы знаем, что в поздние годы он не мог расстаться даже с обрезками своих ногтей и в 1903 году, расписывая белые стены квартиры Сабартеса на Каррер-дель-Консуладо, он сделал следующую надпись: «Волосы с моей головы — боги, как и я сам, несмотря на то что они отделены от меня». Следовательно, как могла парижская пыль не быть особенно важным достоянием? Несколько лет он будет поглощен мыслями об африканских масках и об их силе при изгнании духов. Некоторые племена народности банту верят, например, в Кунту, индивидуального духа каждого человека и неодушевленного предмета. Прекрасная женщина, одетая в прекрасное платье, победительно прелестна, но причина ее прелести не в ней и не в ее наряде. Скорее Кунту ее платья живет в гармонии с Кунту женщины, что только усиливает эффект. Так же и пыль Пикассо. Дилеры Парижа отказывались от него во время предыдущего визита, но магическая сила Парижа все еще сохранялась на его ботинках. Именно так он относился ко всему своему. Очевидно, он поверил (увлеченный чудесами изображений, которые возникали от прикосновения его пальцев к карандашу), что может быть отпрыском — мы имеем дело с его безмерным тщеславием — самого божества. Если бы он безоговорочно принимал это, то стал бы сумасшедшим. Если же он не верил в это в глубине души, то человек, посмевший разорвать видимый мир на части, — необъясним. Сабартес интересно описывает Пикассо с кистью в руке: Через несколько дней пришел Пикассо, чтобы декорировать стены... Мы были одни, и он сразу же начат работать. Как обычно, одержимый творчеством, он, казалось, изолировался от всего, что окружало его, и при этом присваивал окружающее пространство, как если бы пил воздух, как если бы вокруг плавали идеи и он боялся, что кто-то может их у него отобрать. Он не сводил глаз со стен; он, казалось, забыл о контактах с внешним миром. Можно было подумать, что какая-то таинственная сила движет его рукой и приказывает следовать за ней кончику его кисти под лучом света, который воспринимал только он. Кисть уже совсем не отрывалась от стены, и линия, которую она оставляла за собой, не выглядела так, будто она создавалась намеренно, а так, будто возникала из самой стены... Стоя лицом к окну, он писал полуобнаженного марокканца, висящего на дереве, чьи негнущиеся ноги слегка выдаются вперед; одна была босой, с кончика второй еще свисала тапочка, образовавшая правильный угол со ступней. Это чудо равновесия давало легкое ощущение жизни в нижней части тела марокканца, пронзенного агонией, привлекало глаз и направляло взгляд к земле, где полностью обнаженная молодая пара, в присутствии повешенного, предавалась страстной любовной игре. Как только Пикассо оторвал кисть от стены, он обернулся и сказал мне: «Как-нибудь вернусь, и мы продолжим...» В эти дни он был очень продуктивен. В течение года работы одна за другой добавлялись к циклу голубого периода, несмотря на то что их почти невозможно было продать. В последующие годы все происходило наоборот, да и цены стали выше, чем на другие произведения искусства двадцатого века. Страдание очищает, призывает либо изгнать из себя чувство алчности, либо получать от него удовольствие». Следует добавить, что сила его полотен частично обусловлена злостным врагом художника — его депрессией. Если в глубине души он понимает, насколько больше, чем другие художники, видит, то его жизнь должна стать миссией, почти крестовым походом. И все же какая-то его часть стремится к обогащению, к обычности, к тому мелочному, что характеризует средний класс, и все это примешивается к жадной тоске по признанию, чего пока еще не приносили ему работы голубого периода. В этом заключается огромная ирония. Возможно, эти работы не продавались в те годы, потому что люди, которые их видели, были еще недостаточно богаты. Голубой период обращается к глубинным противоречиям тех богачей, которые постоянно душевно утомлены и не могут избавиться от депрессии. Как же им быть несчастными? Большое богатство приводит к жадности и предательству по отношению к каждому внутри круга магнатов; искренние отношения пожираются нечестными желаниями; очень богатый человек живет во мраке ощущения своей глубокой изоляции. Вина, сопровождающая огромное богатство, давит на психику богача с силой, достаточной для того, чтобы навести на мысль о перегруженных спинах, окрашенных в голубое жертв и сирот Пикассо; да, невероятно богатый коллекционер может почувствовать свое родство с бедняком и утешиться, так как в силе голубого периода заложен намек на то, что бедность не является отражением временных проходящих состояний, но так же всеобъемлюща, как жизнь. Это делает богатство чуть более приятным! В самом деле, по этой логике богатство и бедность всего лишь двойники! Итак, голубой период войдет в моду, станет коммерчески выгодным, когда достаточно богатые коллекционеры столкнутся с этими работами. И то, что к тому времени, когда Пикассо обрел прочные позиции, его работы стали труднее для понимания, не станет помехой для коллекционеров. Ведь коллекционер получает удовлетворение от покупки ранней работы великого и почти необъяснимого гения. Несомненно, непроходящая горечь в душе Пикассо, которая позже позволяла ему ранить и унижать людей, явилась результатом того парадокса, что картины, благодаря которым он разбогател, были именно теми работами, которые он создавал в самые нищенские годы своей жизни.

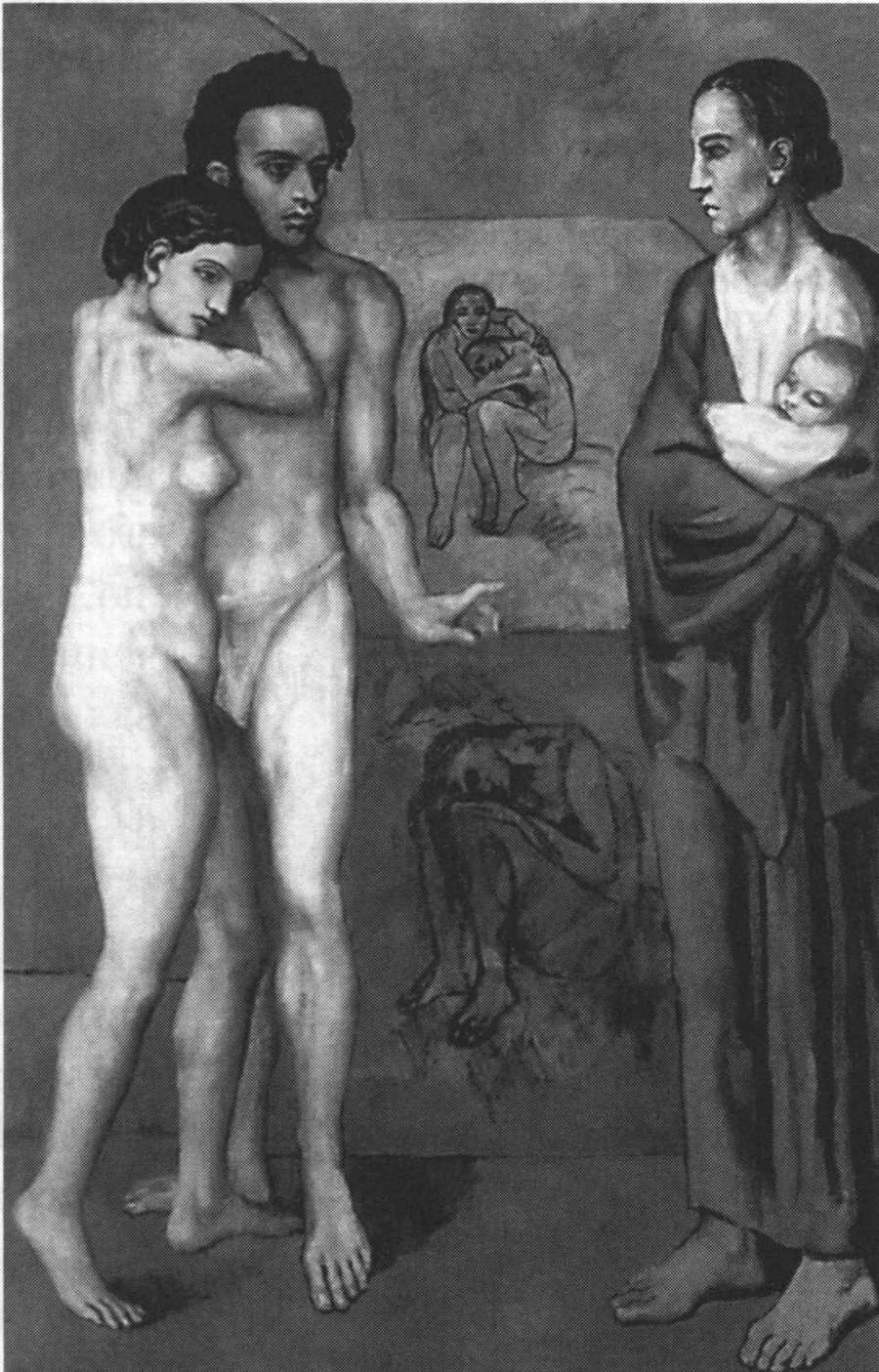

Однако что за сказочные холсты написаны в этот период! Например, «Сводня»! Может быть, важно то, что в картине «Жизнь» — наиболее непонятной и наиболее личной из этой серии — в качестве модели снова выступает его умерший друг. Пикассо все еще жил в родительском доме. Но для того чтобы избежать разногласий с доном Хосе, стал пользоваться студией, которую прежде уже делил с Касагемасом. Там на стенах еще сохранилась роскошная роспись, сделанная им три года назад. И еще раз Пикассо вторгся в область, в которой, наперекор всему, выступает хладнокровие обычного человека. Хотя Пикассо и испытывал естественное уважение к тому, что вызывает страх, и, несомненно, знал о деструктивном влиянии страхов на Касагемаса, тем не менее он обладал даром использовать свои собственные страхи. Так, курильщик мыслит яснее, когда курит сигарету, — ведь у многих из нас сознание таково, что на угрозу или обиду следует желание немедленно снять напряжение. В то время как каждая порция сигаретного дыма ежеминутно наносит удар по легким, разум уже привык реагировать на малейший ущерб вознаграждающим полетом мысли. Подобным образом у Пикассо существуют точно такие же отношения со страхом. Он согласен жить со страхами, но при одном условии — страх отмеряется небольшими порциями, так сказать, по капельке. Подобная доза вдохновляла его на работу, при этом его ощущения вырывались на волю. Вот так незначительное излучение, которое Пикассо впитывал от стен студии Касагемаса, становилось стимулом к созданию виртуозных приемов.

Сексуальная озабоченность, несмотря на уровень его потенции, по-прежнему не оставляла его. Даже в середине голубого периода Пикассо делал такие эротические рисунки, что мог бы очень неплохо жить, занимайся он только порнографией. Мы должны не забывать, что он всегда работал одновременно в разных направлениях, и удовольствие от обдумывания возбуждающей бесконечности прелюдии и совокупления при помощи пальца увековечивается в рисунках, где изображен Анхел де Сото в конце 1902-го или в начале 1903 года, за год до картины «Жизнь».

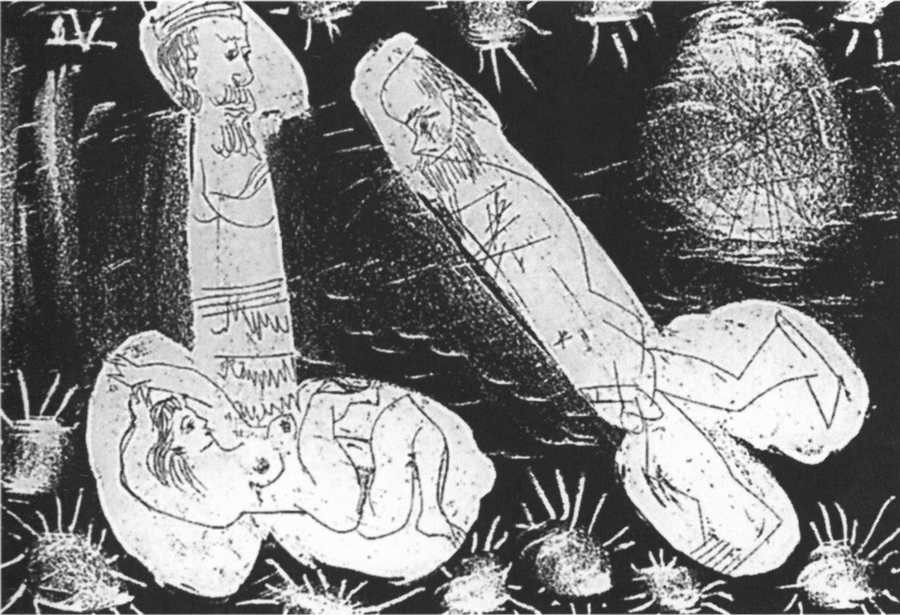

Весь 1903 год Пикассо готовился к возвращению в Париж. И все это время он делает отвратительные рисунки пером, сепией и восковой пастелью на открытках, при том, что, предположительно, он благоразумно ставит барьер между собой и сексом. Если бог фаллоса не только счастливый, но и лучезарный, то его мошонка занята жалкой женщиной. Отсюда следует неизбежное заключение: Пикассо говорит нам, где искать корни женственности в мужчине. Это распределение ролей между фаллосом и яичками, соответственно как между мужчиной и женщиной, будет время от времени снова возникать в его творчестве. Стоит посмотреть на акватинту, сделанную в 1966 году, спустя шестьдесят три года. Нас не удивляет еще большая ее извращенность, нас приглашают увидеть две вариации мужских гениталий. При этом в одном случае там располагается вялая, но пухлая женщина, а в другой вариации — вы видите пары тяжелых ног, готовых так же придавить вас, как и лицо на головке фаллоса. (Юмор позднего Пикассо изредка отдыхает, и тогда фаллосы, чье разделение ролей уже установлено, окружаются тем, что обычно называют вшами.)

Этот рисунок 1966 года возвращает нас к теме, которую Пикассо впервые исследовал, сидя в заточении в Барселоне и мечтая о Париже с его сексуальной толерантностью. Он не мог знать, что подходит момент, когда он навсегда покинет Барселону. Будет еще один короткий визит в этот город, но независимо от того, догадывался он об этом или нет, он был готов к окончательному отъезду. Пикассо не знал, как знаем мы, что его ждет первая в жизни серьезная любовная связь. Прежде чем она закончится, ему станут более понятными мужской и женский аспекты его натур. Ранней весной 1904 года Пикассо услышал, что его давнишний друг, скульптор из Барселоны Пако Дурио, оставляет студию на Монмартре, весьма специфическую студию в очень специфическом районе, в Бато-Лавуар, и так, впервые за все эти годы, у Пикассо появилось в Париже место, которое он мог бы считать своим.

|

|

© 2025 Пабло Пикассо. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |