а находил их.

|

На правах рекламы: • https://www.indivi-dom.ru тамак строительство дома. |

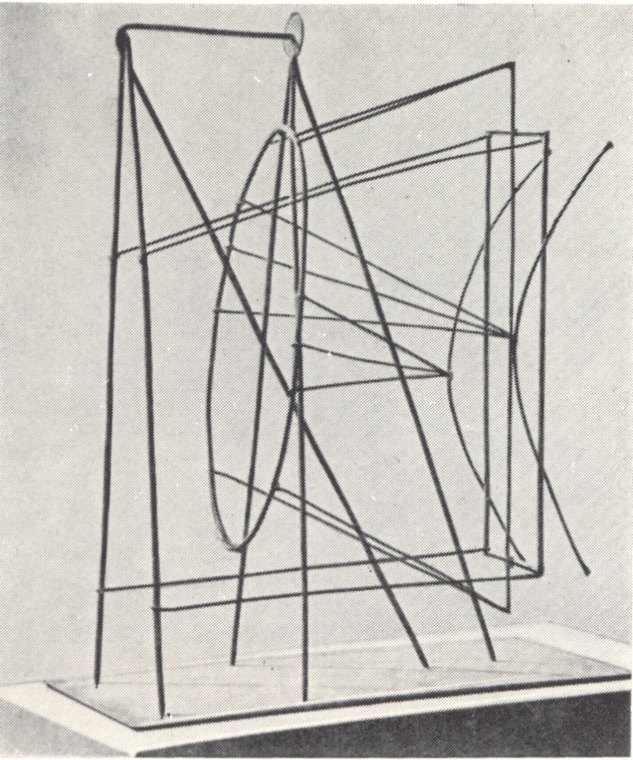

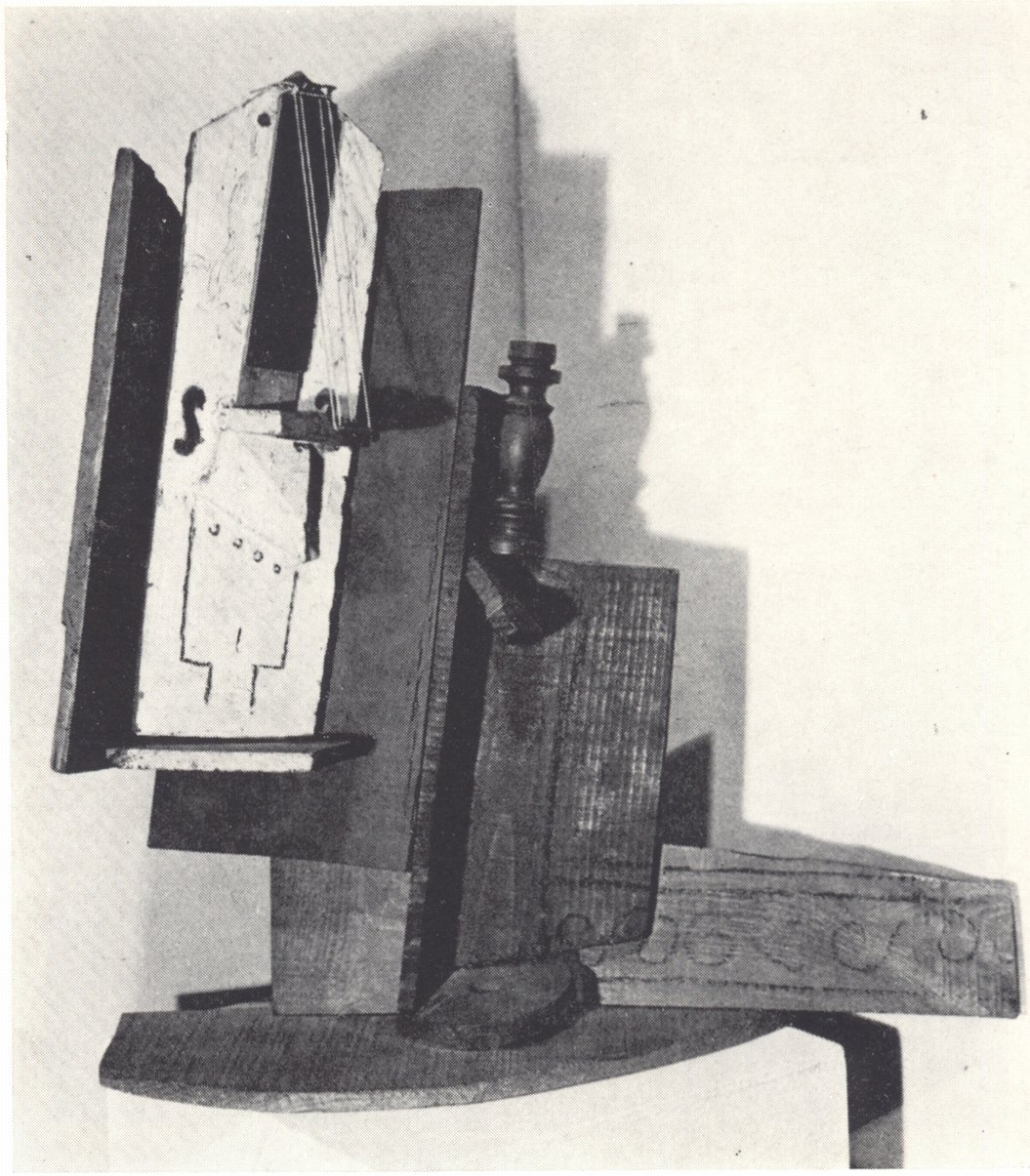

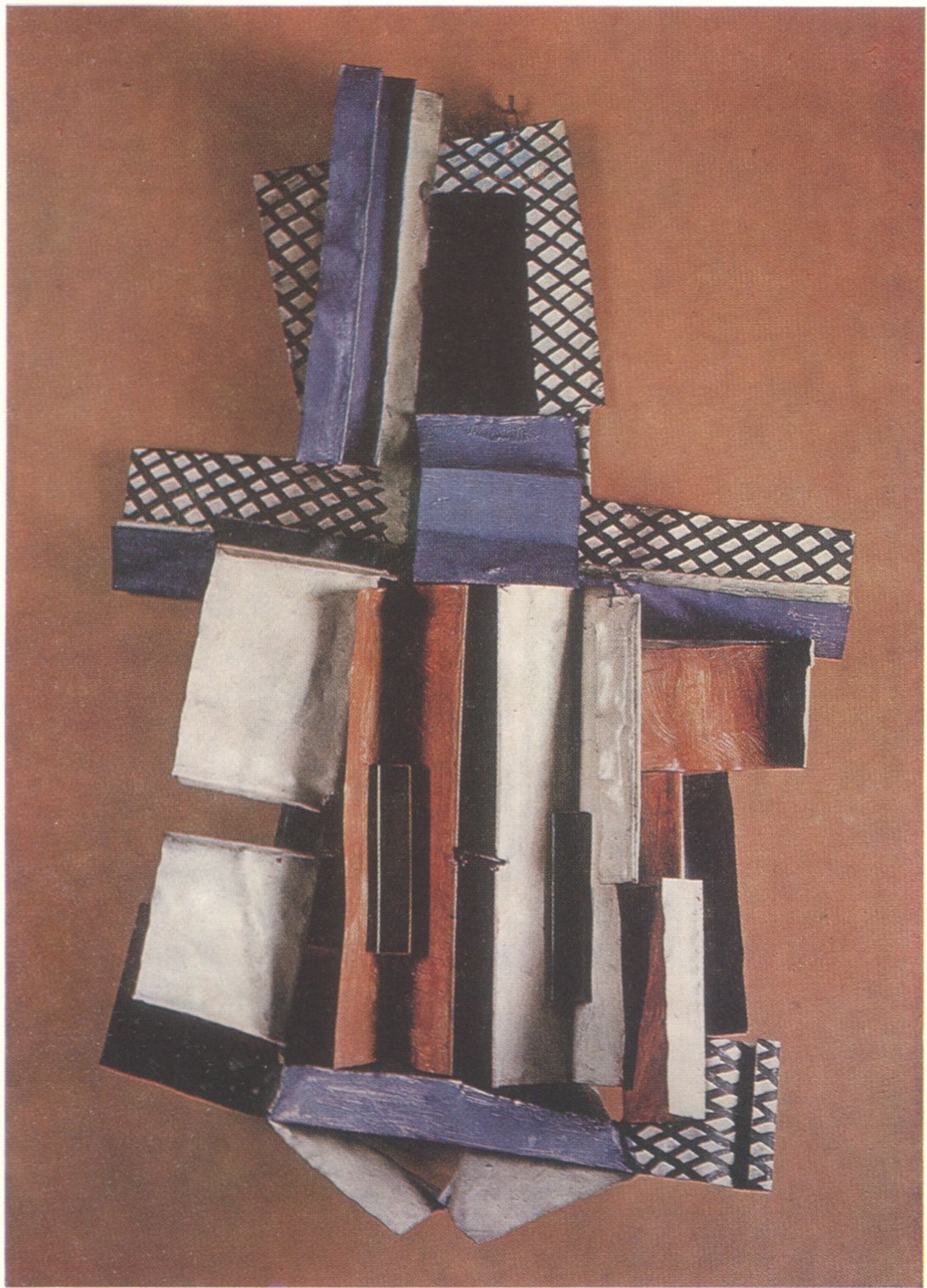

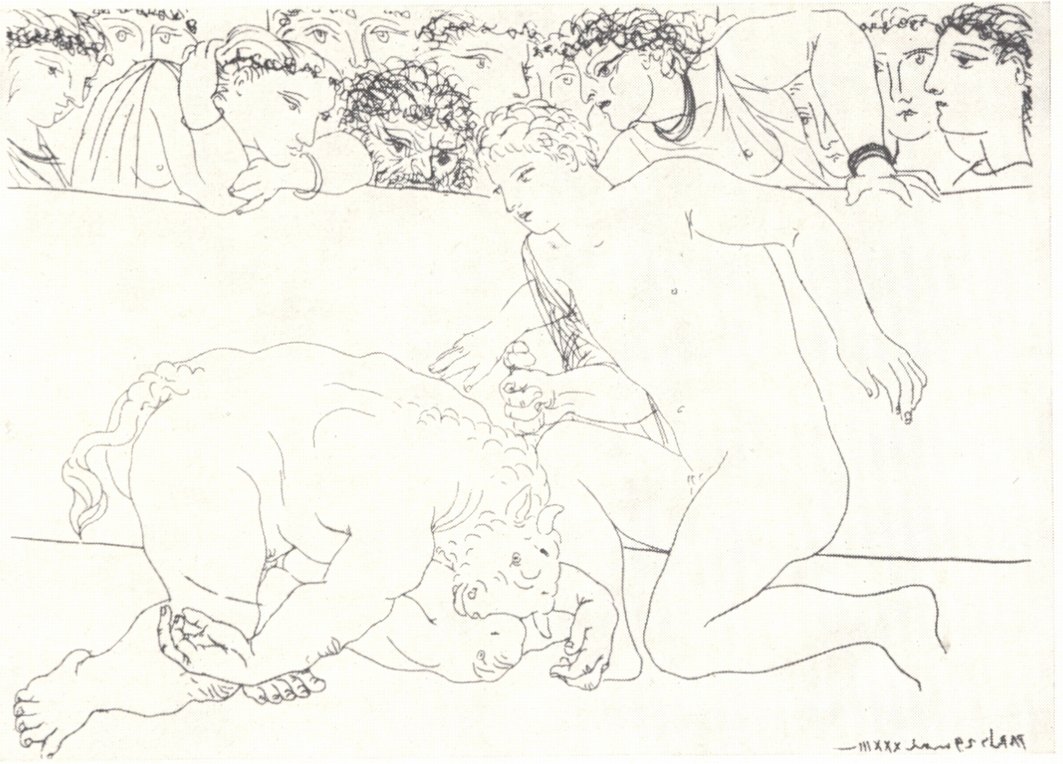

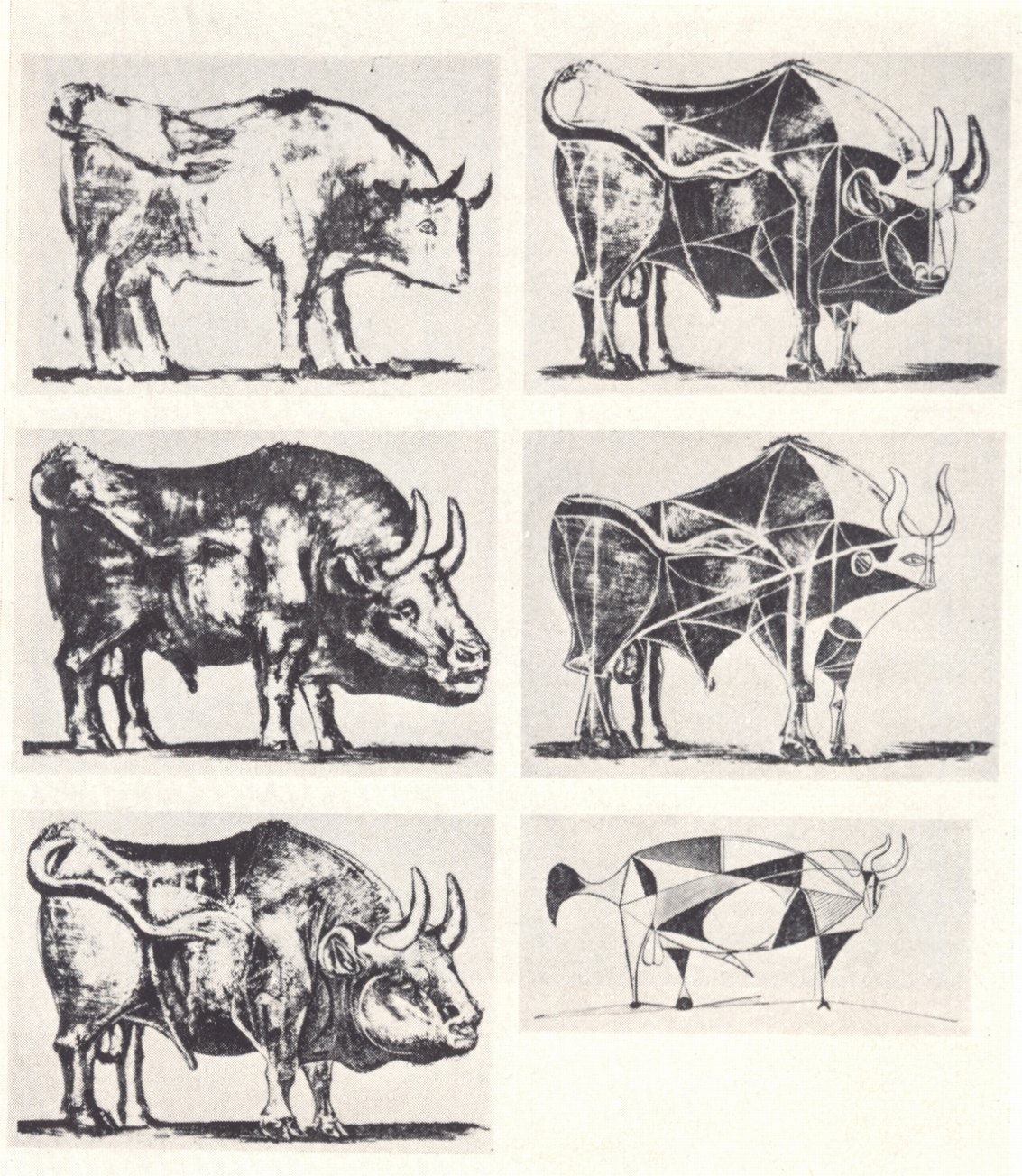

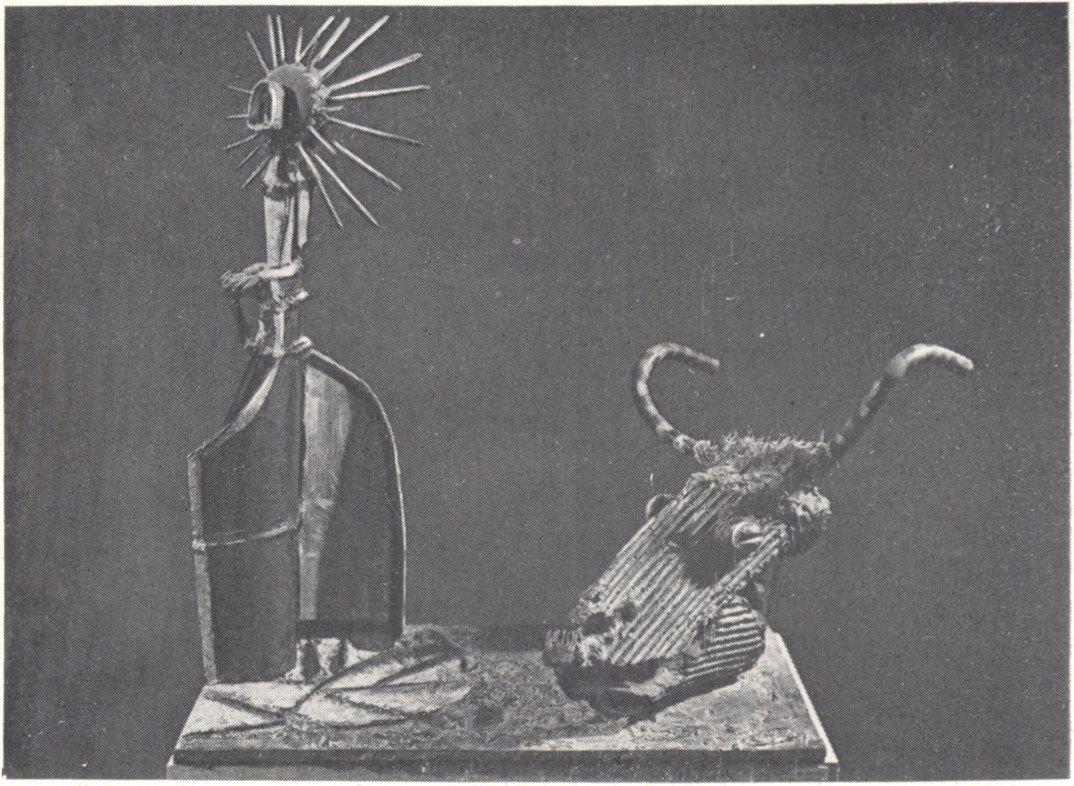

1. ПикассоСразу же после «героического периода» кубизма Пикассо вдруг начинает работать в совершенно иной манере, очень похожей на манеру академического искусства. В 1917—1919 годах он создает серию «правдоподобных» графических портретов, множество рисунков, изображающих танцовщиков труппы Дягилева, такие «энгровские» картины, как, например, портрет Ольги Хохловой, и несколько позднее — «Арлекин». Этот поворот был расценен друзьями Пикассо чуть ли не как предательство, измена «революционным» принципам авангарда. На самом деле Пикассо этих упреков не заслужил. Его классицизм имел совершенно особый смысл, который почему-то не был понят ни ближайшим окружением художника, ни тогдашней официозной критикой, праздновавшей возвращение блудного сына в отчий дом традиции. Достаточно посмотреть, как выполнены такие знаменитые ретроспективы, как «Арлекин» (1923 г.) и портрет Ольги Хохловой (1917 г.), чтобы понять это. Художник оставляет большие пробелы в изображении, открывая взору пустующие поверхности. Портрет Ольги Хохловой написан на слабо прогрунтованном холсте, фактура которого просвечивает сквозь красочный слой; изображение как бы втянуто в холст, слито с ним. «Арлекин» написан в несвойственной живописи манере, имитирующей технику графики: четко обозначены контурные линии, объем выявлен штриховкой, цветовые пятна подчеркнуто плоскостны. Все направлено на обнаружение искусственности изображения, сомнительного характера его иллюзорности. Образ находится в конфликте с формирующими его средствами, восприятие зрителя двоится. По существу, здесь то же противопоставление двух «реальностей» (живописного материала и образа), которое было в кубизме. Это своего рода иллюзионистическая деталь коллажа, распространившаяся на всю поверхность холста. Ее можно сравнить с «нарисованным коллажем», которым увлекались Пикассо и Брак в кубистических работах конца 10 — начала 20-х годов, где карты и вырезки из бумаги имитируются в живописной технике (лучший пример этой позднекубистической манеры — «Три музыканта» Пикассо). «Только контурный рисунок не является подражательным»1 — говорил Пикассо, и если это замечание неверно в общем виде, оно справедливо по отношению к таким его работам, как портреты Стравинского, рисунки на темы балета или иллюстрации к «Метаморфозам» Овидия. Плотный контур, самовластному движению которого не препятствуют никакие другие изобразительные средства (светотень отсутствует), противоборствует с реальной формой: он то совпадает с ней, то резко и немотивированно отступает. Если эти вариации и не слишком далеко уходят от темы, то все же произвольная рассогласованность того и другого очевидна. Линия как бы просекает фигуру в бумаге, так что она выглядит плоской прорезью, напоминающей бумажные конструкции, которые Пикассо создавал в те же годы. После периода действенного разрушения иллюзии такие вещи уже нельзя было воспринимать как простой возврат к традиции. Кубизм (который как раз в это время приобрел в художественном мире силу непререкаемого авторитета) стал для них фоном и контекстом, определившим новые правила восприятия. Показывая свои «классические» рисунки Канвейлеру, Пикассо сказал: «Не правда ли, сейчас это выглядит лучше, чем прежде»2. Заданное кубизмом противостояние материала и образа отчетливо прослеживается в дальнейшем творчестве Пикассо. Здесь нет возможности анализировать его подробно, поэтому ограничимся несколькими примерами. В картине «Художник и модель» 1926 года самостоятельное движение непрерывных начертаний настолько полно овладевает поверхностью полотна, что глаз лишь с трудом выделяет фигуративные элементы. Изображение запутано в линиях, как в известных картинках-загадках. Перед зрителем ставится нелегкая задача распутать этот клубок, высвободить увязшие в нем осколки реальной формы. К разгадыванию зрительного ребуса и сводится процесс восприятия, вынужденно идущий неестественным для него, и потому трудным, путем: не от мгновенно опознаваемого образа к его осмыслению, а от формы к выделению растворенного в ней образа. Сразу же увязнув в путанице конфигураций, зритель сможет найти им предметный эквивалент, лишь перескочив на понятийный уровень — название картины. Это единственный путь к опознанию изображаемого. При всем стилистическом отличии таких картин от кубистических, принцип один: художник «поет свою собственную теорию». А теория состоит в том, что живопись есть живопись, а не имитация натуры и что образ в ней возникает как побочный результат случайного совпадения самоценных красочных форм. «Живопись сильнее меня, — говорил Пикассо. — Она заставляет меня делать то, что хочет»3. Конечно, Пикассо редко подходил столь близко к абстракционизму. В основном его искусство оставалось гораздо более фигуративным. Однако что означает, например, его знаменитый прием — совмещение в одном изображении фаса и профиля, — которым он пользовался во многих портретных работах? Предполагать, как это делают некоторые западные искусствоведы, что за этим стоит намерение преодолеть ограниченность живописи ради более разностороннего воссоздания натуры, было бы, по меньшей мере, наивно. Такая точка зрения идет вразрез с очевидными насильственными деформациями облика портретируемых. Отослать особые приемы Пикассо в арсенал выразительных средств тоже невозможно: как таковые они явно избыточны. Здесь все то же утверждение «творческой силы» линии, которая одним росчерком создает две несовместимые между собой конфигурации. Не изображение существует посредством живописи, а живопись показывает свое всевластие посредством изображения. «Сам живописный мазок и есть творческое искусство, — говорил Пикассо. — Если мы не достигнем удивления перед своей работой, мы никогда не создадим новых форм»4. Андре Мальро вспоминает такие суждения художника: «Существование натуры необходимо, чтобы иметь возможность насиловать ее! Да. И живопись тоже»5. «Что такое картина, скульптура? Это... объекты? Нет. Тогда что? Скажем так, это нечто. Нечто такое, в чем вещи должны найти свое собственное разрушение. Живописец берет вещи. Он их разрушает. В то же время он им дает другую жизнь. Для себя. Позднее для людей. Но нужно пронзить то, что люди видят — реальность. Разорвать. Уничтожить арматуру»6. Разрушение зримого образа и способов его воссоздания вступает в резкий конфликт с нормами восприятия и потому создает подчас неодолимые препятствия при поиске интерпретации пикассовских сюжетов. Возьмем, например, знаменитых «монстров» — серию картин конца 20-х годов, изображающих женщин на пляже. Их фигуры выстроены из каких-то обломков и выглядят действительно устрашающе. Однако в чем их смысл? Обращаясь к литературе, мы сталкиваемся с причудливой разноголосицей мнений. Одни видят в этих картинах что-то вроде мести женскому полу, другие, основываясь на светлом колорите и округлых линиях, напротив, истолковывают все в лирическом ключе, третьи пытаются спроецировать их на социальный фон и объяснить как пародию или как метафору чудовищности мира. По поводу этой последней интерпретации можно сказать следующее. Если художник действительно хотел выразить ужас перед надвигающимся фашизмом (или дать обобщенный образ катастрофического мира), на то должны быть хоть какие-то указания в самой картине. Поскольку их нет, интерпретация неизбежно соскальзывает с объяснения живописи на сочинение более или менее вероятных догадок о ее содержании. Такое «соавторство» всегда опирается на удивительное предположение, что художник не раскрыл свой замысел, а зачем-то скрыл его, предоставив искусствоведу доискиваться истины косвенным путем, с помощью хитроумных мыслительных ходов и привлечения ассоциативного материала извне. Другие толкования не более надежны, и понятно почему. В них критик движется естественным, обычным для всякого познания путем: от видимого образа к осознанию его смысла, в то время как художник хочет от нас как раз обратного — опрокинуть направленность восприятия, свойственную людям, «низвергнуть их способ идентификации вещей», «создать неприемлемые образы»7. Это означает, что мы должны сделать крутой разворот и идти не вперед, а назад: от изображения к составляющим его элементам. На этом пути действительно что-то открывается. Во-первых, мы заметим, что фигура «Женщины на берегу моря» (1929 г.) составлена из гладких, как бы выточенных из дерева форм; механические элементы, изображая органический сюжет, вступают с ним в открытое столкновение. Во-вторых, опустившись еще на одну ступеньку, мы замечаем, что связать эти формы, подчинить их единой зрительной интерпретации не удается. Это настоящий клубок противоречий, где объем неожиданно переходит в плоскость, выпуклая поверхность — в вогнутую, боковая грань — в переднюю, тень внезапно отрывается от обозначаемого ею объема и превращается в просто темное пятно. В таком оспаривании норм зрительной перцепции — суть парадоксальности Пикассо, и любая попытка придать его образам более широкий смысл, по существу, уничтожает ее, ибо при этом мы неизбежно выходим из сферы алогизмов в область логики и примирения противоречий. «Чудовища» Пикассо, при всем их очевидном безобразии, даже не чудовища. Эти оптические химеры абсолютно нейтральны по отношению ко всякой этической или эмоциональной оценке, вернее, находятся по ту сторону ее. Они существуют лишь в качестве визуальных феноменов и только так по-своему действенны. В них и в самом деле «уничтожена арматура», то есть та объясняющая гипотеза, на основании которой данные перцепции организуются в непротиворечивый образ. Линии и цвета зависают в смысловом вакууме, не складываются в фигуру. Чем больше усилий прилагает созерцание, тем дальше оно заходит в тупик. Невероятность формы-фантома разбивает все предположения «разумного глаза», видимость объема — лишь обескураживающая ловушка для зрения. Пикассо объяснял это так: «Чувство зрения получает наслаждение от удивления... Здесь тот же закон, который управляет юмором. Только неожиданная острота заставляет вас смеяться»8. По-видимому, Пикассо был прав, полагая, что его картины нужно только рассматривать, а всякие рассуждения о них неуместны и бесполезны. Он часто говорил об этом. Всю искусствоведческую литературу о себе он считал чепухой и, по свидетельству Женевьевы Лапорт, лишь одну книгу находил правдивой — книгу подруги своей молодости Фернанды Оливье, которая представляет собой просто мемуары и не затрагивает проблем творчества9. Разумеется, противоречия между формой и содержанием, образом и материальными средствами его созидания присутствуют и в классической картине. Однако в реалистическом искусстве такие антитезы имеют проблемный характер и потому всякий раз находят себе то или иное индивидуальное разрешение, то есть приводятся к единству, выражающему определенную идею. Так, противоречия между очертаниями живых фигур и формально-композиционной организацией, локальным цветом предметов и колористической гармонией картины, их собственной поверхностью и живописной фактурой, конкретным сюжетом и его идейно-духовным претворением отражают более общее противоречие между реальностью и сознанием художника. Однако здесь противостояние мира и его субъективного восприятия снимается в целостности мировосприятия. Иначе у Пикассо. Его антиномии центробежны, устремлены к противоположным полюсам и потому не разрешимы и не сводимы ни к какому единству. В таком виде они становятся единственным содержанием живописи. Пикассовские фантасмагории несомненно имеют нечто общее с трюком иллюзиониста, фокусом, игрой. Свидетельства различных людей, хорошо знавших художника, сходятся в одном: он был склонен к насмешливой иронии, юмору и парадоксам; эксцентрика, фарс, клоунада были настоящей стихией его личности. Эти черты нашли себе выражение и в творчестве. Наиболее ярко они проявились в сфере самой игры, то есть в театре, а также в скульптуре, для которой Пикассо сумел найти игровые формы. О театральных работах написано хорошее исследование, автор которого показал тесную связь балетных декораций Пикассо с его живописью, отметив, что целью художника было «ухватить то, что ускользает от глаза: промежуточное, искусственное, плутовское, элемент «реальной жизни», поверх которого наброшено покрывало иллюзии»10. Свойственная Пикассо полярная раздвоенность образа проявилась здесь очень ярко. Для скульптурных работ характерно то, что они чаще всего переводят живописную стилистику в реальный объем и тем самым в одних случаях усиливают уже заключенную в ней двойственность, в других — прямо переворачивают соотношение между материальным и идеальным. Так, уже в ранней скульптурной работе — портрете Фернанды Оливье (1909 г.) — чисто живописные элементы кубистической картины (острые грани) изображены в бронзе, а проволочные конструкции 1928—1929 годов представляют собой как бы растянутые в пространстве рисунки, то есть линия одновременно и изображена, и материализована в металле. Поэтому Пикассо считал, что «скульптура — лучший комментарий, который может сделать живописец к живописи»11. Но излюбленным методом Пикассо стал метод компоновки изображения непосредственно из реальных объектов. Самый знаменитый пример — голова быка, составленная из велосипедного седла и руля. Таких скульптур Пикассо делал множество, используя для них любой подходящий материал: корзины, кувшины, гофрированный картон, коробки, лопаты, гвозди, болты, вилы и т. п. Понятно, что его привлекало в таком методе. Здесь образ возникает как бы независимо от воли художника, из стихии самого предметного окружения. Это открывает путь к его обратному прочтению, то есть фактически к растворению его идеального характера в предметности. Последнее очень важно для Пикассо: «В какой-то день я беру седло и руль, складываю их друг с другом и делаю голову быка. Очень хорошо. Но что нужно было бы сделать сейчас же, так это выбросить голову быка. Выбросить ее на улицу, в канаву, неважно куда, но выбросить. Затем проходит какой-нибудь рабочий. Он ее подбирает. И обнаруживает, что, пожалуй, из этой головы быка он мог бы сделать велосипедное седло и руль. И делает... Это было бы великолепно. В этом — дар метаморфозы»12. Пикассовские фигуры как бы балансируют на острой грани между бытием и небытием, и рождение образа означает одновременно его гибель. Как в вышеприведенном высказывании Пикассо, так и в его деятельности скульптора, отчетливо проявилась идея, которая впоследствии, в 60—70-е годы, станет одной из направляющих в авангардизме, — идея растворения искусства в жизни, вплоть до его полного уничтожения. Обычно искусствоведы говорят о метафоричности скульптур Пикассо, трактуя их как сравнение двух образов: фигура женщины — ваза, хвост журавля — лопата, лучи — гвозди и т. д. При этом не обращают внимания на одну особенность. Любая метафора целиком пребывает в сфере идеального, образы как бы обмениваются между собой свойствами и качествами. И возможно это только потому, что это образы, то есть идеализация действительности, а не сама действительность. В реалистическом искусстве все виды тропов служат целям познания, и такими метафорами (перекличками форм) полна классическая картина. У Пикассо нечто иное. Обмен информацией идет в вертикальном плане, «сравниваются» между собой не два образа, а образ и составляющий его предметный компонент. Считая скульптуру комментарием к живописи, Пикассо действительно как бы разъясняет в ней принципы построения своих картин. Недостаточно плотная материальность живописных элементов здесь сгущается в реальную вещь. С другой стороны, будучи помещенной в контекст идеального, вещь прямо и непосредственно переходит в знак. Показывая Андре Варно статуэтку женщины, сделанную из детали газометра, Пикассо сказал: «Этот объект может очень хорошо послужить знаком женщины, линии и объемы гармоничны. Чтобы открыть их, этого достаточно»13. Таким образом и достигается нужный эффект: одновременно утверждается предметность знака и ирреальность, зыбкость изображения, которое существует лишь как весьма непрочное построение, готовое в любой момент рассыпаться на свои составляющие, раствориться в среде. Часто это наглядно выражается в шаткости самой скульптурной конструкции, но более всего — в трудности зрительного стягивания ее элементов в образ. В некоторых работах (например, в кубистических конструкциях) лишь с большим напряжением удается спроецировать обозначенный в названии сюжет на скопление жестяных коробок, деревянных и картонных обрезков, так что фактически он остается только мысленным, не реализуясь в материале. Мысль о том, что искусство имеет знаковый характер, неоднократно высказывалась Пикассо, и на этих его воззрениях нужно остановиться, сделав предварительно одно замечание. К зафиксированным в литературе суждениям Пикассо следует относиться с большой осторожностью. Во-первых, они почти всегда ситуационны, то есть высказаны по тому или иному конкретному поводу, как реакция на слова собеседника. Во-вторых, нужно учитывать личность художника, отличавшегося стремлением отклонять любую точку зрения, оспаривать любые утверждения, в том числе и свои собственные. Просматривая запись одной из своих бесед, он воскликнул: «Смотри-ка, неужели я это говорил?» А в беседе с Пенроузом прямо предупредил: «Ты не должен верить всегда тому, что я говорю. Вопросы провоцируют на ложь, особенно когда на них нет ответа»14. Поэтому при выяснении истинных воззрений Пикассо на искусство статистический подход к его высказываниям был бы небесполезен. О том, что Пикассо считал живопись и скульптуру совокупностью знаков, свидетельствуют многие источники: книги Пармелен, Брассаи, Пенроуза, Мальро, интервью Варно, Руа и Жаковски. (Из списка исключена книга Франсуазы Жило, поскольку приведенные в ней рассуждения признаны неподлинными многими людьми, хорошо знавшими художника.) Приведем два из таких высказываний: «Искусство — язык знаков. Когда я произношу «человек», я вызываю в представлении человека; это слово стало знаком человека. Оно не изображает его, как это могла бы сделать фотография. Две дырки — это знак лица, достаточный, чтобы вызвать его в представлении, не изображая15... Но не странно ли, что его можно сделать столь простыми средствами? Две дырки — это очень абстрактно, если подумать о сложности человека... Может быть, то, что наиболее абстрактно, и есть вершина реальности»16. «В живописи вещи — это знаки; до войны четырнадцатого года мы бы сказали — эмблемы... Чем была бы картина, если бы она не была знаком? Живой картиной? Да, конечно, если речь идет о художнике-живописце17. Но если это всего-навсего Сезанн, или бедняга Ван-Гог, или Гойя, то они пишут знаки»18. При этом Пикассо постоянно подчеркивал, что его образы-знаки реальны, именно реальны, даже сверхреальны, а не реалистичны. Особенно ярко это проявилось в речах, записанных Элен Пармелен, в которых Пикассо убеждает своих слушателей, что его изображения «есть», «присутствуют», что они не реплики, а «настоящие». В другом случае он говорил: «Я настаиваю на сходстве, более глубоком сходстве, более реальном, чем реальное, достигающем сюрреального»19. Здесь может завести в тупик специфика словоупотребления. Дело в том, что Пикассо имеет в виду «реальность» не изображаемую, а воображаемую, ту, что существует только в сознании. Знак — лишь стимул, вызывающий мысленное представление предмета, и работа художника состоит как раз в провоцировании таких внутренних образов: «Нужно найти способ сделать обнаженную как она есть. Нужно дать зрителю средства самому создать обнаженную, своими глазами»20. Для Пикассо знак — не способ кодирования внешнего мира, а возбудитель субъективных представлений. Его скульптурные образы — иллюзия, изобретение сознания, создающего видимость из предмета, переименовывающего одно в другое. Две «реальности» — объекта и его восприятия — разведены и противопоставлены друг другу. «Форма, сообщающая нам чувство реальности, — это та, которая максимально удалена от реальности ретины; глаза художника обращены к высшей реальности; его произведения — заклинания»21. В пикассовской скульптуре восприятие идет не от идеального образа к представляемой им реальности, а обратным путем — от предмета к его возможной мысленной интерпретации. Весь процесс замкнут в узких пределах и вращается по одной орбите: знак — кажимость — знак (или иначе: предмет — образ — предмет). Для лексики разговоров Пикассо об искусстве наиболее типичны два слова — «назвать» изображаемое с помощью живописи и скульптуры и «сделать» его, сделать именно объект изображения: лицо, лошадь, любой предмет, а не картину. Причем два этих едва ли не противоположных по смыслу слова употребляются в его речи как синонимы. Для него «назвать» предмет и означало «сделать» его. То есть, в акте создания живописи художник производит знак, материальность которого обеспечивает «реальное существование», презентацию называемого им предмета. Поэтому Пикассо уравнивал языковый знак с живописным, неоднократно повторял, что картины нужно писать, то есть писать словами (écrire), утверждал, что литература и живопись могли бы поменяться местами, или что они — одно и то же22. Друг и личный секретарь Пикассо Сабартес свидетельствует: «Буквы и цифры не вызывали у него неприязни; буквы и цифры имеют свою собственную форму, так же как стол, стул, карандаш и все, что занимает пространство в видимом мире»23. То есть, для Пикассо и собственно знаки были «предметами». При таком подходе становится уже невозможным определить, что есть обозначение и что — обозначаемое. Любой предмет можно рассматривать как знак, и любой знак как предмет. И в принципе уже неважно, создается ли такой знак-предмет самим художником (как в живописи), или он существует в готовом виде (как в комментирующей ее скульптуре). Грань между реальностью воображения и реальностью, ставшей условным обозначением, стирается, они постоянно меняются местами. Сборные скульптуры Пикассо в чем-то близки самодельным куклам, они побуждают к игре. Сам художник любил переставлять их в неожиданные, забавные позиции, наделять различными атрибутами, иногда шутя приветствовал и даже целовал их, сажал детей на статуи животных и т. п. На одной из фотографий он держит на коленях вырезанные по контуру рисунки, что также напоминает детские игры с бумажными фигурками. Пожалуй, фотографии пикассовской мастерской лучше всего объясняют, что он подразумевал под реальностью своих созданий: как раз поглощенность образно-идеального начала материальным позволяет манипулировать ими как всамделишными человечками. Разумеется, в реалистическом искусстве обе сферы — «знака» (здесь этот термин можно употребить лишь условно) и его референта — четко отделены друг от друга, но при этом и связаны через определенное отношение в сознании человека. То или иное сочетание линий и цветовых пятен означает конкретный объект потому, что оно создано художником с этим намерением. Между «знаком» (живописным образом) и предметом стоит человеческое сознание, которое и разделяет, и связывает их, определяя направление, в котором они соотносятся между собой. В скульптуре Пикассо уже нет этой разделенности и однонаправленности отношений: знак и объект взаимообратимы и потому могут быть слиты в тождестве. Такие тавтологии, когда предмет сам себя обозначает, часто встречаются в пикассовской скульптуре. Самый известный пример — реальная ложка, вложенная в деревянное изображение бокала в одном из кубистических натюрмортов24. Понятно, что такое искусство возможно только на основе постулирования предметности изображения, в силу чего вещи-знаки приобретают как бы стихийное бытие, и становится делом «творческой воли» художника (или зрителя), что рассматривать как знак, а что — как предмет. Можно понять, что такие игры увлекали Пикассо. Можно и самому включиться в них. Но при этом необходимо отдавать себе отчет в том, что это игра, а не метафорическое отражение действительности. Здесь можно провести аналогию с философскими учениями о познании как знаковой деятельности. Поскольку в таких школах познание сводится к оперированию данными в ощущениях символами и их последующему преобразованию в знаковые системы более высокого уровня, а последние, безусловно, имеют материальную форму, открывается путь к фетишизации знаков. В неопозитивистской логике, например, этот вопрос рассматривался в отрыве от человеческого сознания, которое только и может создавать символы (или наделять вещи значениями). Возражая против психологизма, философы этой школы стремились выстроить некую идеализированную модель познания, отвлеченную от познающего субъекта. Каждому символу (языковому элементу) ставился в соответствие объект (атомарный факт), и дальше рассматривалось лишь соотношение между ними. Устанавливая правила верификации, неопозитивисты отождествляли значение предложений со способом их проверки или со структурой знаковых сочетаний внутри системы. Советский философ И.С. Нарский, отмечая, что концепция значения в таком виде ведет к знаковому фетишизму, пишет: «Если трактовать значение как отношение знака и предмета, которое отрешено от отношений между людьми, то какое-либо существенное различие между знаком и предметом пропадает. Знак и предмет начинают играть роль лишь взаимосоотносимых вещественных образований, и в этом случае нет принципиальных помех тому, чтобы это отношение «перевернуть» и считать предметы «знаками» самих знаков, как это и получалось не раз в рассуждениях «общего семантика» А. Кожибского»25. Вряд ли Пикассо был знаком с философией общей семантики. Но и вопрос состоит не в том, могла или не могла она оказать на него влияние. Сознание, настроенное на понимание реальности как продукта знаковой деятельности, приходит к сходным результатам в различных сферах — и в философии, и в искусстве. Если объемность скульптуры стала для Пикассо способом уравнивания реального объекта и изображения, то отвлеченная плоскостность графики легла в основу отождествления изображения реальности и изображения изображения. Наиболее ярко это проявилось в серии офортов «Мастерская скульптора», выполненной в 1933 году и позднее вошедшей в так называемую сюиту Воллара. Эта серия является, пожалуй, лучшим образчиком пикассовского классицизма. Тем более интересно проследить, как в работах, по-видимому, почти не нарушающих норм академического рисования, Пикассо утверждает те же представления, что и в неканонической знаковой скульптуре. В каждом листе представлены, как правило, три персонажа — скульптор, его подруга-модель и произведение скульптуры. Это не оговорка — скульптура здесь действительно персонаж, равноправный с двумя остальными. Художник не только не пытается отделить реальность от изображения, но, напротив, всеми средствами подчеркивает их равенство. Люди и изваяния обращаются друг к другу с выражением немого вопроса или удивления, их жесты встречаются. Характер обрисовывающей их линии один и тот же. Иногда только едва намеченный край постамента отделяет искусственный мир от реального. Художник поистине неистощим в изобретении различных способов, утверждающих равноправие яви и иллюзии, их взаимопроникновение и обратимость: то голова девушки, обрамленная оконным переплетом, уподобляется живописному портрету, то ее лицо принимает облик скульптуры, то появляется изображение мальчика на картине, который вместе с моделью любуется статуей. В одном из листов натурщица смотрится в зеркало, опорой которому служит каменное изваяние, в другом она предстает в маске, а античная голова заменяет лицо скульптора. Здесь все как в зеркальной комнате, где невозможно отличить, что является отражением, а что — отражением отражения. Это и есть та «реальность» сделанно-названного, о которой говорил Пикассо. Порой скульптура приобретает наступательную активность, почти угрожающе вторгается в тесное пространство, обитаемое человеком. И когда в некоторых сюжетах в мастерскую врывается Минотавр и насилует девушку, то это можно понять и как символ фантазии, полновластно завладевшей реальностью, и как символ дикой, первозданной природы, вторгшейся в искусственный, окультуренный мир человека (обычный прием модернистской литературы — раскалывание образа на два противоположных смысла). Волею художника граница между фантастическим и реальным уничтожена. Серия эта является программной для Пикассо26. Однако здесь нельзя говорить об идейном содержании. Противоречие лишь переведено в иной план: сталкиваются между собой первичное и вторичное изображения, а единство материала графики становится способом приведения их к эквивалентности — обе степени изображения существуют лишь как линия и плоскость бумаги. Поэтому классический рисунок обнаруживает свою условность, фигуративный аспект не развит в высказывание, а, напротив, утоплен в веществе языка. Графические инверсии «Мастерской скульптора» являются показом концепции знаковости искусства: искусство — «обман ума», оптическая магия. «Мастерская скульптора» дает возможность подойти к вопросу об отношении Пикассо к классике. К классическим темам он обращался многократно, перерабатывая их в самых различных направлениях. Так, в 20-е годы появляются живописные композиции с изображением обнаженных или полузадрапированных фигур. Рассмотрим одну из них — «Большую обнаженную» 1921 года. В ней обнаруживается двойное сходство: с одной стороны, с классическим мотивом, с другой — с живописью Пикассо предкубистического периода. Трактовка лица очень близка к портрету Гертруды Стайн, а массивные объемы, огромные неповоротливые руки сразу вызывают в памяти жесткую рубку женских фигур 1906 года. Громоздкость форм препятствует движению, останавливает жест: грузная рука поднимается с трудом, налитая тяжестью кисть не может согнуться, живая фигура каменеет и уподобляется идолу. Плотные массы надвигаются на зрителя, иллюзорно выступая за переднюю плоскость картинного пространства, и одновременно распространяются вширь, заполняя собой почти всю поверхность полотна. Непривычно близкая точка зрения, отсуствие концентрированное™ форм, их растекание по плоскости создают определенный эффект разложения фигуры на отдельные объемы — зритель вынужден рассматривать ее по частям. Композиционная дезинтеграция поддерживается рассогласованностью пропорций; огромные кисти рук, колени, отделенный от плеча контур спины воспринимаются как оптически увеличенные вставки, и все изображение складывается в сумму разномасштабных фрагментов. Такие приемы сближают «Большую обнаженную» с кубистической картиной. Художник раскалывает восприятие, направляя его по двум руслам: мотив отсылает к классике, а способ его обработки — к его собственной живописи. Можно сказать и иначе: классическая пластичность встроена в оптический механизм кубистической картины, разлагающей изображение на куски. К этой работе близка «Большая купальщица» (1921—1922 гг.). В композиции «Бег» (1922 г.) две гигантские женские фигуры стремительно мчатся по пляжу, разбросав руки и ноги, запрокинув вывернутые головы. Их громоздкие, чудовищно раздутые тела вызывают в воображении скорее каких-то веселящихся доисторических мастодонтов, чем античных богинь. Но при всей очевидной динамике мотива, фигуры кажутся неподвижными, застывшими в нелепой позе бега. Они будто висят в пустом пространстве, лишенном поля тяготения. Означающие объем мазки имитируют штриховку и лишь приблизительно соответствуют форме. Противоречивость картины тем более обескураживает глаз, что для изображения существуют два несовместимых истолкования: одну из гигантш можно увидеть и летящей, а другую — резко остановившейся в беге. Аналогичная раздвоенность — во «Флейте Пана» (1923 г.). Картина с мифологическим названием отрешена от мифа. В сюжетно-тематическом отношении она пуста, есть лишь называние античности посредством двух нагих фигур-знаков. Композиция также содержит в себе двойную ретроспекцию, ибо общая трактовка юношеских тел, пустота фонового пространства и аксессуары геометрической формы заимствованы из пикассовской живописи 1905—1906 годов. Сочетание синего и густо-розового воспринимается как уплотнение колористических компонентов ранних полотен. Дисгармоничной двойственностью пронизана и пластика фигур: книзу они резко утяжеляются, пропорции укорачиваются, легкая прорисовка верхней части силуэта растекается в широкий мазок, проложенный черной краской. С силой означенный контур как бы сдавливает фигуры, его собственная массивность отрицает «вымышленный», слабо моделированный объем. Типичное для пикассовской классики диспропорциональное увеличение конечностей определяет неповоротливость и заторможенность движений. Левая фигура не стоит, а лишь обозначает соответствующую позу, а правая странно парит, имитируя сидящего человека. Это — призраки классических образов, вставленные в жесткое обрамление нынешней, неподражательной, живописи. Очевидна антиномичность, визуальная неприемлемость пикассовских изображений. Словесным эквивалентом им были бы такие невозможные сочетания, как «неподвижная динамика», «бездейственная активность», «тяжеловесная невесомость» или «существование отсутствия». В период конца 10—20-х годов Пикассо включал классические темы в натюрморты, также разлагая их в контексте собственной стилистики. В «Натюрморте с античной головой» (1925 г.) рисунок скульптурной головы, объединяющий в себе фас и профиль, процарапан тонкой колеблющейся линией в коричневой красочной массе. Это своего рода тень прошлого, выступающая на фоне безусловности живописной «презентации». Но чаще всего Пикассо обращался к классике в рисунках и гравюрах. В графике античная тематика берется несколько иначе, чем в живописи. Если в живописных полотнах все сводится к чисто визуальной противоречивости, в рисунках и офортах есть сюжет и образы мифологии. Чтобы понять, какую роль играет то и другое, обратимся к теме Минотавра. Минотавр появляется в сюите Воллара, как уже говорилось, в серии «Мастерская скульптора» и затем, завладевая темой, вытесняет и антураж мастерской, и фигуру ее хозяина. В некоторых листах он уже действует на арене корриды. Озадачивает сюжетная немотивированность такого перехода, но в еще большей мере — полная неясность взаимоотношений Минотавра с остальными персонажами гравюр. В одних листах он дружески пирует со скульптором, в других — на его глазах ласкает девушку, затем насилует ее; есть лист с изображением Минотавра, безмятежно спящего за занавеской, в то время как модель задумчиво смотрит на него. Наконец, на арене он предстает умирающим, а жест зрительницы, похожей на подругу скульптора, выражает сострадание. Пикассо не раз обращался к этой теме в рисунках и гравюрах, не принадлежащих к данной серии. В одном из офортов Минотавр падает, пронзенный стрелой, в то время как поднимающаяся из воды женская фигура протягивает ему зеркало. Есть рисунки, в которых мифологическое чудовище появляется у рыбацкой лодки, в другом случае — на фоне входа в пещеру. Несколько графических работ изображают его как слепца, ведомого маленькой девочкой. На одной картине он тянет за собой тележку с домашним скарбом, лошадью и новорожденным жеребенком. Уже этот обзор сюжетов дает представление о странной неоднотипности ситуаций и разноречивости ролей, в которых выступает Минотавр. Обратимся к центральному произведению этой темы — большому офорту «Минотавромахия» (1935 г.). Огромная фигура получеловека-полубыка движется на зрителя параллельно с раненой лошадью, на которой лежит, запрокинувшись, женщина в костюме матадора и со шпагой в руке. Путь им преграждает девочка со свечой. Позади нее изображен мужчина на лестнице. Две женские фигуры в нише созерцают сцену. Таким протокольным описанием приходится ограничиться. Отношения между фигурами совершенно неясны, и при попытке связать их в сюжет мы начинаем запинаться. Почему женщина не сидит на лошади, а лежит навзничь в беспомощной позе? Кто ранил лошадь — всадница или Минотавр? (В гравюре эти группы выглядят совершенно независимыми друг от друга.) Тянется ли рука чудовища к свету, заслоняется от него, или она направлена в другую сторону, к стене здания? Как следует понимать позу мужчины на лестнице — взбирается ли он в страхе наверх или, наоборот, спускается, с любопытством оглядываясь на происходящее? Короче говоря, пытаясь понять, что происходит, мы сейчас же вступаем на зыбкую почву догадок и предположений. На этом офорте было сломано немало критических перьев, и приходится признать, что никакое сюжетное истолкование (не говоря уже о символическом) здесь невозможно. И дело не в недостаточной проницательности писавших. Гравюра так построена, что любая ее интерпретация будет домыслом. Недосказанность и смысловые провалы в ней намеренны. Она похожа на сюрреалистические драмы, которые сочинял Пикассо: есть действующие лица, но нет действия. Если решить вопрос таким образом, пожалуй, можно найти ключ и ко всей совокупности работ о Минотавре. Мы уже видели, в сколь различных ситуациях фигурирует персонаж античного мифа и в сколь противоречивых отношениях он находится с другими действующими лицами. В одних случаях это — страшный изверг, насильник, в других — мирное идиллическое существо или даже защитник страдающих. Минотавр — природная стихия, Минотавр — беспомощная жертва, Минотавр — победитель, Минотавр — сладострастие, Минотавр — работяга и семьянин, Минотавр — друг человека, Минотавр — его коварный враг — это веер альтернативных позиций, в принципе несовместимых. Коренной ошибкой было бы искать единый смысл этого образа, а тем более — пытаться выстроить событийную последовательность эпизодов («биографию Минотавра»). Этот путь ведет к такому тупику противоречий, из которого выбраться невозможно. Дело в том, что Пикассо действует здесь примерно таким же образом, как при переработке классического мотива в живописи, то есть берет мифологический персонаж и помещает его в контекст той или иной из своих традиционных тем. Эпизоды, в которых участвует Минотавр, — это постоянные темы творчества Пикассо: коррида, театральные зрелища, художник и модель, насилие, слепота, сидящая фигура рядом со спящей, приморский пляж. Столкновение двух заданных и ранее разработанных сюжетов (мифологического и пикассовского) рождает кратковременную вспышку смысла, смысла крайне неустойчивого, ускользающего и существующего только в данном произведении. Монтаж сюжетов немотивирован, ибо здесь, как и всегда, художника интересовало спонтанное, случайное смыслопорождение, возникающее из простого соединения несоединимого — та неожиданная новизна, которая не дается целенаправленным действием автора. «Я выигрываю, когда сделанное мною начинает говорить помимо меня... И когда высказываюсь уже не я, а созданные мною рисунки, когда они ускользают и насмехаются надо мной, я знаю, что я достиг своей цели»27. При немалой затрате усилий искусствоведы не смогли найти даже приблизительного смыслового эквивалента для пикассовского Минотавра, даже самой общей оценки его. Вопрос «Что значил образ Минотавра для Пикассо?» неверно поставлен, и потому на него нет ответа. Пикассо лишь использовал в готовом виде «эмблему», существовавшую до него и независимо от него. В остальном процесс шел примерно так же, как при изготовлении сборной скульптуры: заимствованный (на сей раз из сферы культуры) объект неожиданно трансформировался в новом контексте. Художник передвигал эту марионетку из одной сцены в другую, достигая необходимого ему эффекта неожиданности. Смысл лишь на время перенимается у данного сюжета и исчезает вместе с ним. Это своего рода тематический коллаж, разница лишь в том, что составляющие его элементы даны не сразу, а в последовательности. Видимо, Пикассо избрал для себя этот образ греческой мифологии только потому, что в нем уже было дано так привлекавшее его соединение несоединимого. Его Минотавр — просто абсурдное, немыслимое существо, воплощение невозможного. Именно в своем качестве противоестественности, эксцентричности он включается в дальнейшую игру превращений. Во всяком случае, никаких аллюзий на античный миф нет ни в одном из произведений этого круга. Обращает на себя внимание наличие в некоторых листах мотива зрелища или наблюдения со стороны. Это связывает тему Минотавра с темой костюмированного спектакля, участие в котором обеспечивает чудовищу преображающую «новизну»28. Отсюда видно, насколько специфичным было отношение Пикассо к классике. Классический мотив воспринимался им как внешний объект, своего рода реди-мейд. Он оперировал неким суммарным (от Фидия до Энгра) образом классики, присутствующим в сознании современного европейца. В таком качестве готового знака он и включал его в свое искусство. Классика для него — всего лишь инструмент, еще один способ преобразования внешнего материала в противоречивую форму. Здесь нельзя говорить ни о продолжении традиции, ни о возвращении к ней на новом этапе. Чтобы вновь обрести утраченное, нужны немалые усилия. Пикассо никогда не прилагал их, не пытался что-то «постичь», «освоить» или «по-новому осознать» в культуре прошлого29. Его искусству это было просто не нужно. Пикассовский «классицизм» противоположен всем ранее возникавшим классицизирующим движениям. В нем нет ни преклонения перед культурой прошлого, ни соревнования с ней, ни подражания, ни спора, ни ностальгической сентиментальности, ни нормирующего формализма, ни попытки освоить или обнаружить новые, ранее не выявленные содержания. Короче, нет того, что характеризовало отношение европейцев к античности на протяжении нескольких веков, — диалога. Живой диалог с другой эпохой возможен только тогда, когда она признается соизмеримой с нынешней культурой, имеющей несомненную ценность для нее. Это так и в том случае, когда идеи и формы прошлого оспариваются: ведь это значит, что они актуальны, значимы и сейчас. В конце 10-х годов, когда Пикассо выступил со своими работами в новой манере, диалог был уже давно прерван, культура прошлого стала прошлой в полном смысле слова. И художник не нарушил этой ситуации, а лишь включился в нее, подтвердив своей живописью: классическая традиция умерла в современном буржуазном обществе, единственный способ обращения к ней художника — овладение чуждой формой, использование ее в собственном монологе. Превращенный «классицизм» Пикассо помогает уяснить существо его представлений о знаковости искусства. Они безусловно противоположны классическому художественному мышлению, понимавшему искусство как выражение мировосприятия, а не как игровую организацию знаков-объектов. Установить эти новые нормы можно было только путем разрушительной работы внутри традиционной живописной системы, путем разведения и резкого противопоставления составляющих ее структурных элементов. Отсюда — открытый негативизм Пикассо, не раз смущавший поклонников его таланта. «Нужно все делать против. И никогда за. Как только начинаешь делать за, все пропало»30. «Нужно убить современное искусство. Это означает также, что нужно убить самого себя, если хочешь сохранить способность делать что-то»31. «В конце концов, работать можно только против. Даже против себя. Это очень важно... Художник никогда не должен делать того, что от него ждут. Худший враг художника — стиль»32. Как это видно из цитат, Пикассо имел в виду не только «привычки» зрения, но и творческий процесс, и даже более того — творческую биографию. Когда Пикассо говорил, что его живопись есть «сумма разрушений», в противоположность «сумме дополнений» классической картины, он вовсе не пытался мистифицировать публику, и его слова имеют смысл констатации факта33. В чем состоял метод Пикассо? Почти всегда он начинал с изображения близкого к натуре, а затем, в серии последовательных трансформаций, шаг за шагом стирал первоначальный образ, вытеснял его из картины. По поводу одного из своих кубистических полотен — «Девушка с мандолиной» — он даже сказал, что оно осталось незаконченным потому, что модель отказалась позировать: иначе все следы натуры были бы вычеркнуты34. Вот что писал Кокто о методе Пикассо: «Скудно написанные фигуры Пикассо — результат бессчетного числа хорошо выполненных фигур, которые он стирает, исправляет, переписывает и которые затем ему служат лишь как точки отталкивания. Кажется, что в противоположность всем живописным школам он заканчивает свою работу наброском»35. В одном из разговоров с Брассаи Пикассо сказал по поводу натюрмортов, над которыми он тогда (в 1945 году) работал: «...я накладываю все меньше и меньше красок и предоставляю девственному холсту играть свою роль... Если бы это продолжалось, то вскоре я пришел бы к тому, чтобы ставить свою подпись и дату на абсолютно девственных холстах... Не правда ли, ведь это так красиво, девственный холст?»36. Это сейчас же вызывает в памяти многочисленные девственные холсты современного авангарда. Осуществилось то, что в пикассовской живописи было только тенденцией. В таком методе работы наоборот реализовывалось намерение художника «делать все против» и «делать то, чего хочет живопись». В результате спонтанного накладывания мазков поверх изображения возникали намеки на конфигурации, не предусмотренные художником. Художник подключался к этой игре форм и делал в ней свои ходы: выявлял наметившиеся фигуры, затем снова удалял их, вследствие чего открывался новый ход, и так до бесконечности. Весь процесс становится чем-то вроде состязания или спора между художником и его материалом. Пикассо как бы испытывает живопись, задает ей вопросы, и на каждое возникающее в ее стихии утверждение отвечает контрутверждением или новым вопросом. В результате образ-основа вытесняется из картины. «Чтобы узнать, что хочешь нарисовать, нужно начать рисовать... Если появился мужчина, я делаю мужчину... Если появилась женщина, я делаю женщину... То, что я улавливаю против своей воли, интересует меня больше, чем мои идеи»37. Этот игровой процесс был представлен с большой степенью зрелищности в фильме Клузо «Тайна Пикассо», где художник создает последовательность самотрансформирующихся рисунков: свободным скольжением руки он «делает» сначала цветы, затем превращает их в рыбу, в индюка и, наконец, в голову сатира. В том же фильме Пикассо прямо в кадре создает одну из своих картин — «Ля Гаруп». Поразительны превращения, которым подвергается композиция в процессе работы: отдельные фигуры внезапно укрупняются, другие меняют место или позы, исчезают совсем; уже сформировавшиеся композиционные части вытесняются новыми. Для художника процесс созидания живописи был чем-то вроде непрерывно развертывающегося драматического действия, во многом неожиданного для него самого. «Произведение искусства часто выражает больше, чем хотел сказать автор; нередко его удивляют результаты, которых он не предвидел. Произведение подчас возникает спонтанным путем. То рисунок рождает объект, то цвет вызывает формы, которые определяют сюжет»38. «Если знаешь точно, что собираешься делать, зачем тогда делать? То, что уже известно, не вызывает интереса»39. Часто в качестве примера противоречивости Пикассо приводят два его высказывания: «Я не ищу, я нахожу» и «Никогда не перестаешь искать, потому что никогда не находишь»40. Но это противоречие — лишь сколок с неразрешимой противоречивости метода: Пикассо, действительно, как бы находит свои образы уже готовыми в материале и вместе с тем никогда не может найти их, поскольку сейчас же отвергает найденное. Противоречивыми подобные суждения кажутся лишь в том случае, если придавать таким понятиям, как «поиски», «находки», «эксперимент», привычный широкий смысл. Но Пикассо, как правило, говорит об очень конкретных вещах, близких ему как художнику. Тот же процесс продолжается от картины к картине, охватывая собой все творчество. Конечно, такой метод полностью не осуществим, ибо, как бы ни стремился художник к автоматизму, своеволие живописи все же оказывается ограниченным его волей. Идеальным здесь был бы способ работы вслепую, и поэтому Пикассо так привлекала идея слепого художника. Он даже пробовал писать в темноте. Разумеется, с такими опытами скоро пришлось покончить, ибо в них уже почти полностью исключался второй участник диалога — сам автор. Алогичный метод Пикассо, в перспективе которого возникала слепота и соответствующий ей пустой холст, был прямым следствием его представлений об условности и относительности реальности, существующей только в восприятии: «В конце концов, увидеть можно только себя. Никогда не кончающиеся поиски реальности приводят к полному мраку. Реальностей так много, что пытаясь охватить их все, оказываешься в темноте. Вот почему, когда пишешь портрет, нужно где-то остановиться, на карикатуре своего рода. Иначе, в конце концов, ничего не останется»41. Творческий процесс Пикассо нецеленаправлен42, а потому не только не предполагает определенного результата, а прямо отрицает его: «Закончить произведение? Завершить картину? Какой абсурд! Закончить объект значит прикончить его, разрушить, украсть у него душу, предать его пунтилье, как быка на арене»43. «Если бы это было возможно, я бы оставил все как есть, а затем возобновил бы работу на другом холсте, начав с той же точки. Таким же образом я бы поступил и с ним... Тогда не было бы полотна «законченного», но только различные «состояния» одной и той же картины, которые обычно исчезают в ходе работы»44. Эту идею Пикассо реализовал в сериях. В последние десятилетия своей жизни он часто работал сериями, некоторые из них включают несколько десятков полотен. В этом не было стремления найти различные подходы к изображаемому сюжету. Задача была иной — «овеществить» текучесть процесса, перевести его из временного плана в пространственный. В некоторых графических циклах Пикассо прямо движется от изображения к его отрицанию. Например, начав с достаточно детального изображения быка, путем ряда вычитаний и упрощений превращает его в схематическое обозначение в нескольких линиях. Или, используя технику литографии, постепенно переходит от ясного отпечатка к почти стертому. Идея преобладания процесса над результатом негативна в своей сути. Она, безусловно, ведет к отрицанию произведения как такового. Эта идея была подхвачена современным авангардом и доведена им до абсурдных, но и неизбежных следствий в различных формах «процессуального», «исчезающего», «саморазрушающегося» искусства и т. п. Был ли этот метод открыт в кубизме или сам кубизм был результатом метода? Скорее, последнее предположение более верно. Картина, открывающая этот период, «Авиньонские девицы» — не более чем пощечина общественному вкусу. Изломы форм в ней лишены какой-либо системы и в свое время поразили уродливостью прежде всего ближайших друзей Пикассо, включая Брака. В дальнейшем способ работы прямолинейными очертаниями возводится в норму, создается кубистическая «конструкция». Случайно возникающие внутри нее фигуративные контуры в синтетическом кубизме уже сознательно обыгрываются художником. Это открытие представлялось самому Пикассо настолько значительным, что он совершенно не ценил весь докубистический период своего творчества, а «голубые» и «розовые» полотна считал пустой сентиментальностью. «Вы думаете, для меня важно, что на моей картине изображены два определенных человека? Когда-то оба они существовали для меня, теперь — нет. «Видение», возникшее при лицезрении их, пробудило во мне сначала какое-то чувство; затем постепенно я стал ощущать их реальное существование уже более смутно; они превратились в фикцию и в конце концов совсем исчезли или, вернее, воплотились во всевозможные проблемы. Это уже не два человека, а формы и цвета: формы и цвета, которые постепенно восприняли идею этих двух человек и хранят в себе трепет их жизни»45. При цитировании таких высказываний всегда велик соблазн сделать акцент на последних словах и тем самым примирить задачи Пикассо с задачами искусства. Но мы не имеем права на столь легкое разрешение далеко зашедшего конфликта. Нельзя оставить без внимания ни слов об исчезновении образа, ни опустошительной ломки реальных форм в самих картинах. А стало быть нельзя и обойти вопроса о том, зачем все это понадобилось художнику. Пикассо действительно умел сохранить портретное сходство, что очевидно, например, в его кубистических работах. Вполне можно поверить рассказу одного современника о том, что при первой встрече с Вильгельмом Уде он узнал его только по портрету Пикассо. Даже в живописи 30—50-х годов, далеко уходящей от натуры, модель нередко остается каким-то чудом узнаваемой. И все же зачем нужно было художнику уродовать дорогие ему лица любимых женщин, близких друзей и собственных детей, хоронить их под грудой скрежещущих обрезков? Многочисленные зигзагообразные развороты в сторону и прочь от облика модели вели прямым путем к его собственной цели: знак не может быть чем-то большим, чем слабым намеком на конкретного человека, его «идеей». Модель — лишь внешний стимул, возбудитель творческого акта, который в дальнейшем черпает энергию из самого себя. Исходный мотив вытесняется в сферу зрительских представлений, задача художника — «превратить его в фикцию» или «воплотить во всевозможные проблемы». Именно так понимал Пикассо идеи и чувства в картине: как след, оставленный исчезнувшим предметом, отголосок первоначальной эмоции автора. «Абстрактного искусства вообще не существует. Всегда нужно с чего-то начинать. Позднее можно удалить все следы реального, и в этом нет ничего страшного, потому что идея изображаемого предмета уже успеет оставить в картине неизгладимый след. Идея предмета — вот что первоначально дает толчок художнику, заставляет работать его ум, воспламеняет его чувства. Идеи и чувства найдут свое выражение в картине. Во всяком случае, они не исчезнут»46. Многократно ослабленное эхо бывшей эмоции и исчезающей, но не исчезнувшей «идеи» и удерживает картину Пикассо в состоянии неустойчивого равновесия на грани между фигуративностью и абстракционизмом. Заглушённый «трепет жизни» мерцает в формах его живописи, уберегая их от падения в полную глухоту беспредметности. Эстетические воззрения и метод Пикассо проливают определенный свет на загадку «Герники» и некоторых других тематических работ. История интерпретации «Герники» — это многолетний и безрезультатный спор о смысле ее образов. Искусствоведы так и не смогли прийти к согласию о том, что означает, например, фигура быка: фашизм или испанский народ. В зависимости от избранного решения по-разному истолковывались и другие фигуры картины. Так, для Герберта Рида бык олицетворял силы разрушения, профиль с лампой — истину. Зервос видел в быке символ жизненной мощи народа, а в лошади и всаднике — знак умирающих сил прошлого. В других толкованиях эти две фигуры прочитывались, напротив, как выражение республиканских симпатий Пикассо. По мере появления новых книг и статей клубок запутывался все больше и больше, ибо каждый автор считал нужным дать свое истолкование знаменитой картины. Лошадь, например, означала Франко, изрыгающего проклятия Святому Духу (птица), профиль — республику, а женщина с ребенком — народ. Бык выступал то как знамение «творческой сущности божественного слова», то как воплощение природной производительной силы, то идентифицировался с образом самого художника. Некоторые из писавших даже предлагали интерпретировать «Гернику» не в общественно-политическом плане, а как субъективную интроспекцию, выражение состояния сознания художника. И на то у них были определенные основания. С чем же связана столь необычная разноречивость, прямо скажем, недопустимая, когда речь идет о большом произведении на социальную трагическую тему? Ведь изображенные в картине фигуры и объекты опознаются достаточно легко. Однако, как только мы пытаемся продвинуться дальше и связать изображенное в единый сюжет или в единую аллегорическую систему, препятствия возникают одно за другим. Где происходит действие — снаружи или в интерьере? Что означает профиль и рука, держащая лампу? Республиканский или франкистский солдат изображен на переднем плане? Представлен ли здесь исход его единоборства с лошадью или оба — жертвы? И вообще — человек это или статуя? В каком отношении находится фигура быка к женщине с ребенком — торжествует над ней или защищает ее? Включены ли изображения животных в действие или их следует понимать как чистые символы? И так далее до бесконечности. Но насколько правомерны сами эти вопросы? По отношению к реалистическому произведению они, безусловно, были бы законны. Здесь — нет. В самой картине мы не найдем никаких указаний на то, как нужно осмысливать и связывать между собой ее фигуративные элементы. При попытке же опереться на дополнительную информацию извне дело запутывается еще больше. Так, известно, что раненая лошадь и бык встречаются в других картинах и графике Пикассо. Можно согласиться с замечаниями некоторых искусствоведов, что большой профиль с лампой происходит от портретов Мари-Терез Вальтер, а фигура женщины с ребенком близка к портретам Доры Маар. Но и то, и другое лишь ставит новые вопросы, ни на шаг не продвигая нас в объяснении символики картины. Композиция распадается на отдельные смысловые куски, никак не соотнесенные между собой. Если се лексика более или менее ясна, грамматические связи явно разрушены, и, поскольку фраза не выстраивается, мы не можем определить точного значения использованных слов. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на работу видного искусствоведа Макса Рафаэля. В обширной статье под названием «Разногласие между формой и содержанием» ученый дал детальный анализ «Герники», выявив противоречия, заключенные в ее цветовом, линейном, композиционном построениях, в способе переработки традиции и, наконец, в содержании. Рафаэль предложил (иронически!) еще одну версию аллегоризма «Герники», надо сказать, самую связную из всех. И тут же перевернул ее, показав возможность прямо противоположного прочтения. «Зритель принужден воздержаться от суждения, поскольку он не только может выдвинуть противоречивые интерпретации для каждой детали, но даже обязан сделать это. Однако при всем этом аллегория не исчезает, то есть она не перестает быть простым замещением формы. То, с чем мы остаемся в конце концов, — не художественная форма, синтезирующая значение и видение (как бы ни были многочисленны значения), а разрыв между конкретным и общим, предоставляющий интерпретацию на волю любой случайной догадки. Если бы Пикассо удалось придать форму эмоциональному комплексу ужаса, хаоса, варварства, разрушения, беспомощности перед лицом слепых социальных сил, не было бы необходимости прибегать к личной мифологии художника и зритель не был бы вынужден изыскивать интерпретации и воздерживаться от суждения. Но поскольку это не так, зритель становится жертвой аллегории, которая не самоочевидна и оставляет его неудовлетворенным: его эмоции и его суждения разведены и противопоставлены друг другу, так что он скорее повергнут в состояние растерянности, а не побужден к творческому акту»47. Аллегоризм «Герники» подобен уравнению со многими неизвестными. Предложенная головоломка не имеет решений, и оказавшееся в тупике созерцание резко обрывается как раз в тот момент, когда должно начаться синтезирование и осмысление образов. Глаз насильственно возвращается к поверхности формы. Обращая внимание на коллизии формы, требующие постоянной переориентации зрителя, Рафаэль показывает, что они выполняют ту же задачу: предельно ускорить, сократить процесс восприятия, привести сознание в состояние шока. Акт сопереживания, углубления в картину оказывается невозможным. Ее формальный и образно-содержательный строй «есть удар по нервной системе зрителя, шок, создающий физический ступор и интеллектуальное замешательство — вопрос «Что все это значит?». Поскольку шок в обоих аспектах исчерпывается, как только найден ответ на вопрос, можно заключить, что художник намеревался сделать содержание либо двусмысленным, либо недешифруемым. Разнообразные шоки ставят перед зрителем вопросы; вопросы снова обращают его к картине, но лишь для того, чтобы подвергнуть новым шокам»48. Искусствовед приходит к заключению, что «Герника» — не только идейная, но и художественная неудача. Статья Макса Рафаэля носит характер тщательной академической штудии и отличается строгой обоснованностью выводов. Особенно ценным представляется то, что, опираясь исключительно на текст картины, Рафаэль сделал выводы, которые согласуются с суждениями самого художника. (В период написания статьи, сразу после второй мировой войны, большинство ныне известных высказываний Пикассо еще не было опубликовано.) Самое большее, что можно с уверенностью сказать по поводу социально-политического содержания «Герники», это то, что само ее построение совпадает с темой. Сюжет бомбардировки мирного города фашистской авиацией открыл особый выход для пикассовской стилистики: композиционная и смысловая разорванность произведения стала символом разрушения, царящего в мире насилия и абсурда. Этим отчасти и объясняется секрет колоссальной популярности «Герники» во всем мире. Снова обратим внимание на то, какую большую роль играет здесь называние сюжета. Именно оно заполняет тот разрыв, который существует между непосредственно представленным и его возможным истолкованием. Достаточно на мгновение вообразить, что мы не знаем о тех событиях, к которым отсылает нас «Герника», чтобы понять, что и этот, последний путь к ее интерпретации будет закрыт. Проекция во внешний мир станет невозможной, и придется иметь дело лишь с «чистой живописью». Любая связная сюжетная или символическая трактовка этой картины вступает в неизбежное противоречие с самим принципом ее построения, сущность которого состоит как раз в разрушении связей, в рассогласовании смыслов и структурных слоев. Споры об аллегории «Герники» проходили при жизни художника, и, конечно, он мог бы внести определенную ясность в этот вопрос, тем более что многие из писавших были лично знакомы с ним. И Пикассо, действительно, время от времени высказывал свое мнение. В чем оно состояло? В беседе с Канвейлером по поводу очередного варианта, в соответствии с которым лошадь означала испанский фашизм, а бык — народ, он сказал: «Этот бык есть бык, а лошадь есть лошадь... Конечно, они символы. Но это не дело художника — создавать символы; иначе, вместо того чтобы писать, он бы с большим успехом выразил их в потоке слов. Публика, которая смотрит на картину, должна видеть в лошади и в быке символы, которые она интерпретирует в соответствии с тем, как она их понимает. Есть несколько животных. Что касается меня, это все. А дело публики видеть то, что она хочет»49. Таким образом, Пикассо устранился от обсуждения вопроса, отделив свои задачи как художника (писать фигуры) от задач зрителя (создавать символы из них). Тем самым он предоставил публике толковать их на свой страх и риск. Но тем самым он и снял вопрос об истинном содержании картины. Искусствоведы, увлеченные разгадкой «тайны Пикассо», почему-то не обратили внимания на этот момент, для них принципиально важный. Ведь искусствознание — это все-таки знание об искусстве, то есть наука, хотя и нестрогая. Интерпретируя то или иное произведение, искусствовед должен по крайней мере ставить перед собой задачу раскрыть его подлинное содержание, хотя он может быть и не уверен в окончательности своего суждения. Судя по тону различных публикаций о «Гернике», их авторы не сомневаются в том, что нашли истину. (Да и в самом деле, иначе зачем писать?) Однако если сам художник полагает, что каждый может вкладывать в его творение любой смысл, значит объективного смысла нет вообще, и тогда при чем здесь искусствоведение? Очевидно, ему нужно направить свои поиски истины по другому руслу или прямо признать, что оно занимается не выяснением правды, а беллетристикой «по поводу». Почему-то эти простые соображения мало кого останавливают, и, видимо, еще долго будут выходить статьи и книги, «раскрывающие» социальный, политический или психологический смысл образов Пикассо. Для Пикассо позиция самоустранения от толкования своих произведений была принципиальной. Она непосредственно вытекала из его представлений об условной знаковости образа, на основе которого зритель создает «свою собственную реальность». Так, например, показывая Пенроузу одну из акватинт, он сказал: «Именно ты должен сказать мне, что она означает и что там делает нагой старик, повернувшийся к нам спиной. Я не знаю, что здесь происходит, и никогда не узнаю. Если бы я знал, мне бы пришел конец»50. Подобную же беседу, но уже по поводу графической серии «Художник и модель», приводит Канвейлер: «Я спрашиваю Пикассо, изображен ли в бородатом человеке карлик. Пикассо: «Я был бы счастлив, если бы мне сказали, кто он! И о других фигурах тоже... Сам художник ничего не видит: он только смотрит на свою картину»51. В беседе с Джеромом Секлером Пикассо высказался более обобщенно: «Забавно, что люди видят в живописи вещи, которые ты в нее не вкладывал — они вышивают по канве сюжета. Но это и не важно, поскольку то, что они увидели, дает стимул, и сущность этого действительно присутствует в живописи»52. И, наконец, еще в 1935 году Зервосом были записаны такие слова: «...картина получает жизнь только от человека, который смотрит на нее»53. В таких суждениях Пикассо примыкает к одному из основных положений авангардистской эстетики — доктрине активизации восприятия, вовлеченности зрителя в процесс сотворчества с художником. Роль зрителя — организовать материал в сюжет, достроить его в своем воображении. Живопись дает лишь стимул, фантазии публики предоставляется полная свобода. Но при этом нельзя обойти вопроса о том, на каком уровне работает фантазия и к каким результатам она приходит. Если образ едва просвечивает сквозь стихию самодвижущегося материала, его чисто визуальным выделением завершается процесс сотворчества. Ибо такие стимулы, как линия или красочное пятно, работают лишь в очень узком диапазоне, и для перехода на более высокий уровень «вышивания по канве» нужны и более высокие стимулы. Иначе воображение зрителя быстро выдыхается. Сильно расходящиеся с реальным образом формы, хотя и делают процесс индивидуального восприятия более наглядным (поскольку затрудняют его, и оно протекает медленно, по этапам), по существу, резко сокращают сферу работы воображения. Тезис о свободе фантазии, творящей образ по своему усмотрению, не выдерживает критики. Здесь лишь опущена нижняя граница этой свободы, но при параллельном снижении и ее верхнего предела. Восприятие ограничивается формированием объекта. Тематичность «Герники» вызывает определенное смещение позиции зрителя-интерпретатора: сравнительно быстро пройдя стадию стягивания пятен и контуров в фигуру, он безнадежно застревает на этапе связывания фигур с известным ему сюжетом. Работа воображения снова не может развернуться. Любая интерпретация — выход из картины в мир, но осуществим он лишь в том случае, если сама картина есть высказывание о мире. Только на этой почве возможен содержательный диалог художника и зрителя. Формальные высказывания пикассовской живописи о живописи препятствуют такому прорыву в глубину, в идеальное пространство по ту сторону картины. Сознание зрителя оказывается вовлеченным в бесконечное вращение по кругу — от формы к едва возникшему образу и обратно к форме. Восприятие как бы воспроизводит метод художника: процесс без результата, действие без цели, краткая вспышка видения без паузы осмысления. Поэтому если Пикассо всерьез полагал, что любое понимание его картин уже заложено в них, то он был, конечно, не прав. «Стимулы» «Герники» вызывают лишь смятение сознания, что и отразилось в сумятице искусствоведческих толкований. Очевидно, Пикассо работал над «Герникой» вышеописанным методом, допустив лишь некоторые отступления от него. Рудольф Арнхейм посвятил генезису «Герники» специальную работу54. К сожалению, предвзятая ориентированность на аллегорическую интерпретацию (Арнхейм выдвигает свой вариант, исходя из толкования фигуры быка как символа самого художника) направила серьезного ученого по ложному пути. В книге приводятся известные слова Пикассо: «Картина не обдумывается и не предопределяется заранее. В период исполнения она меняется вместе с течением самих мыслей». Однако весь анализ ведется с точки зрения преследуемой цели, поисков образа, с наибольшей ясностью выражающего замысел художника (то есть предположение искусствоведа об этом замысле)55. Между тем в рисунках, сделанных в период работы над «Герникой», как раз видно отсутствие целенаправленного поиска. Стремясь зафиксировать процесс, Пикассо всегда точно датировал свои работы; в данном же случае даже порядок рисунков, выполненных в один день, отмечен римскими цифрами. Эти серии показывают увлеченность художника самой возможностью варьирования форм, мгновенно возникающих и тут же исчезающих импровизаций на избранную тему. Голова быка, например, то выполняется в манере детского рисунка, то покрывается орнаментом вьющихся линий; в других случаях Пикассо подчиняет ее стилистике своих портретов 30-х годов или вписывает в ее контур человеческое лицо классических пропорций. Иногда возникают реалистические детали, элементы коллажа, формы глаз в виде цветов, рыб, бантиков, лодочек и т. п. При этом в серии рисунков нет логического движения, ведущего к окончательному решению. Это не последовательность, а пучок расходящихся линий; исходный образ не проясняется в эскизах, а лишь окружается его видоизменениями. Вряд ли можно рассматривать эти наброски как подготовительные штудии к картине, как поиск в собственном смысле слова. Тем более что «поиск» не прекращается и после завершения работы: много месяцев спустя по окончании «Герники» Пикассо продолжает создавать все новые и новые варианты ее мотивов. Конечно, «Герника» — явление исключительное в творчестве Пикассо. Он писал ее около месяца (для него — срок необычайно длительный). Существует семь фотографий, фиксирующих различные этапы работы над картиной. По ним видно определенное движение к большей ясности и лаконизму. Процессу самодвижения форм были положены определенные границы необходимостью сохранения темы. И все же значительные композиционные перестройки, возникавшие в ходе работы, указывают на то, что Пикассо и здесь не отказался полностью от своего метода. Художник намеренно сохранил в картине некоторые следы прежних вариантов (например, изображение головы быка, располагавшееся в предыдущем слое несколько иначе), а также оставил случайные подтеки краски. Поэтому рассматривать ныне существующий вариант композиции как совершенный результат тщательно обдуманного замысла было бы опрометчивым. Тем же методом спонтанного изобретения форм на месте, без предварительного плана и эскизов, создавалась «Война и мир», о чем рассказал сам художник. Именно по поводу этой работы им были сказаны известные слова: «Я хотел писать, как пишут слова, писать так же быстро и стремительно, как меняется мысль, в ритме движения воображения»56. В последние годы в литературе о «Гернике» наметились определенные перемены. Видимо, осознав тщетность усилий по расшифровке аллегории, искусствоведы делают скачок от сюжета и формы прямо к верхним смысловым ярусам, трактуя картину как образ потрясенного сознания художника или приписывая ей особую философию истории. Однако такой обходной путь никак не устраняет объективных трудностей, а лишь открывает двери неограниченному произволу. Здесь даже талантливость интерпретатора оборачивается против него, ибо так называемый анализ демонстрирует только широту его личного мышления и воображения. Под видом прочтения произведения предлагается самовысказывание, в которое вплетены в качестве метафор отдельные наблюдения над деталями и строем картины. Случаев, когда под заголовком «Герника» помещался сам по себе достаточно содержательный текст, было немного. Большей частью искусствоведы ограничивались экзальтированной риторикой и туманной многозначительностью. Один из самых последних примеров «всеобъемлющего» подхода — большая монография о «Гернике» Фрэнка Рассела. Автор фактически отказывается от соотнесения картины с темой, которой она посвящена: «Художник ничего не говорит нам конкретно о Гернике и, по существу, ничего о современном человеке. В своем наиболее полном объеме содержание охватывает не только трагедию Герники и агонию современного человека, но и нечто более универсальное — вневременные испытания человека вообще, вековечный цикл жертвоприношения и возрождения»57. В такой интерпретации смысл всех образов оказывается крайне размытым. Бык — это «просто сила», вне всякого отношения к добру и злу; в распростертой на земле фигуре автор готов увидеть и пикадора, и римского центуриона, и Христа (основываясь на положении раскинутых рук). Не менее широк и круг привлекаемых художественно-исторических ассоциаций: тема Голгофы, «Авиньонская Пьета», фронтоны греческих храмов, фасад готического собора, египетские пирамиды, античная вазопись, картины кватрочентистов и романтиков — чуть ли не вся история искусств оказывается включенной в пикассовскую композицию. Такое истолкование настолько общо, настолько далеко уходит от специфических особенностей произведения, что фактически ничего не объясняет в нем и может быть отнесено почти к любой картине58. Кажется, сам Пикассо невысоко оценивал свое знаменитое создание. Во всяком случае, когда Пенроуз сказал, что его «Танец» (1925 г.) интересен как первое предчувствие «Герники», Пикассо «посмотрел с удивлением» и ответил: «Мне гораздо больше нравится «Танец». Это более реальная живопись — живопись в себе, без всяких привнесенных извне рассуждений»59. В самом деле, если последовать предложенному Пушкиным правилу и исходить из законов, самим художником над собой признанных, «Танцу» нужно отдать безусловное предпочтение. Эта «живопись в себе» не имеет несвойственной Пикассо смысловой растянутости, широкой амплитуды колебаний от знака к обозначаемому. Ее «содержание» гораздо более компактно и укладывается в узкие пределы переходов от чистых форм к их фигуративной организации. Спонтанно возникающие проекции (профиль головы) действительно выражают идею самостийного зарождения образа из движения живописной материи. Здесь та противоречивость, которая была столь ценна для Пикассо, представлена ясно, наглядно и не нуждается в отсылках к внешним представлениям и понятиям. Кроме того, картина по-настоящему красива в цветовом и ритмическом отношениях.

43. Пабло Пикассо. Герника. 1937