а находил их.

|

На правах рекламы: • Заказать Доставку цветов в Суоярви доставка-букетов.ру. |

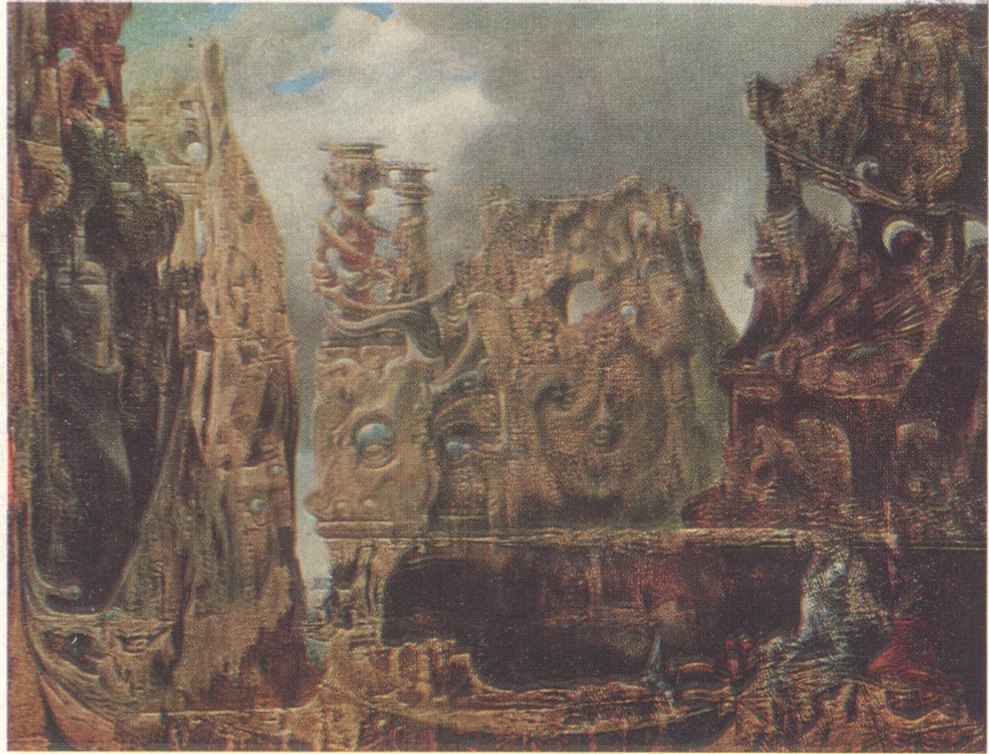

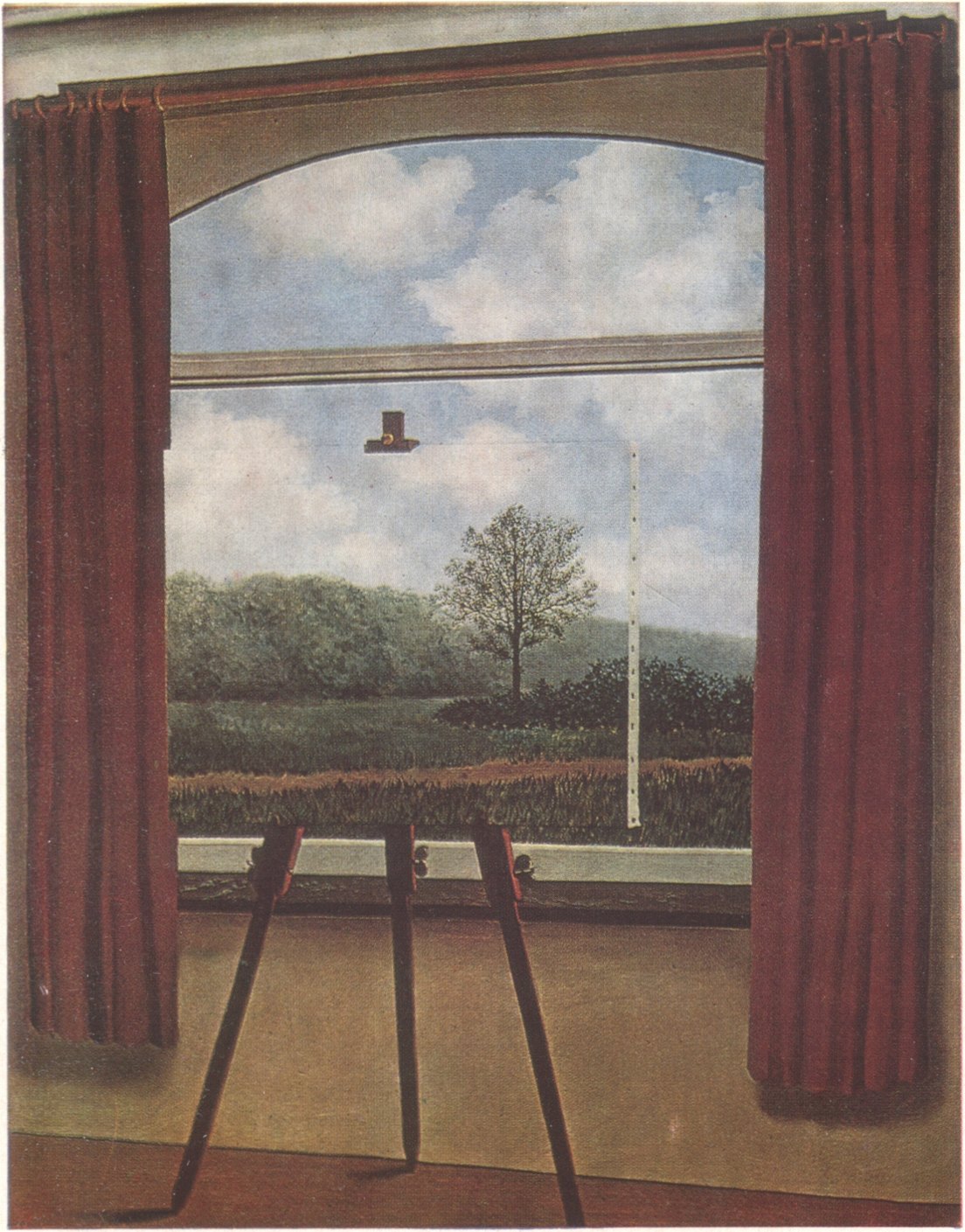

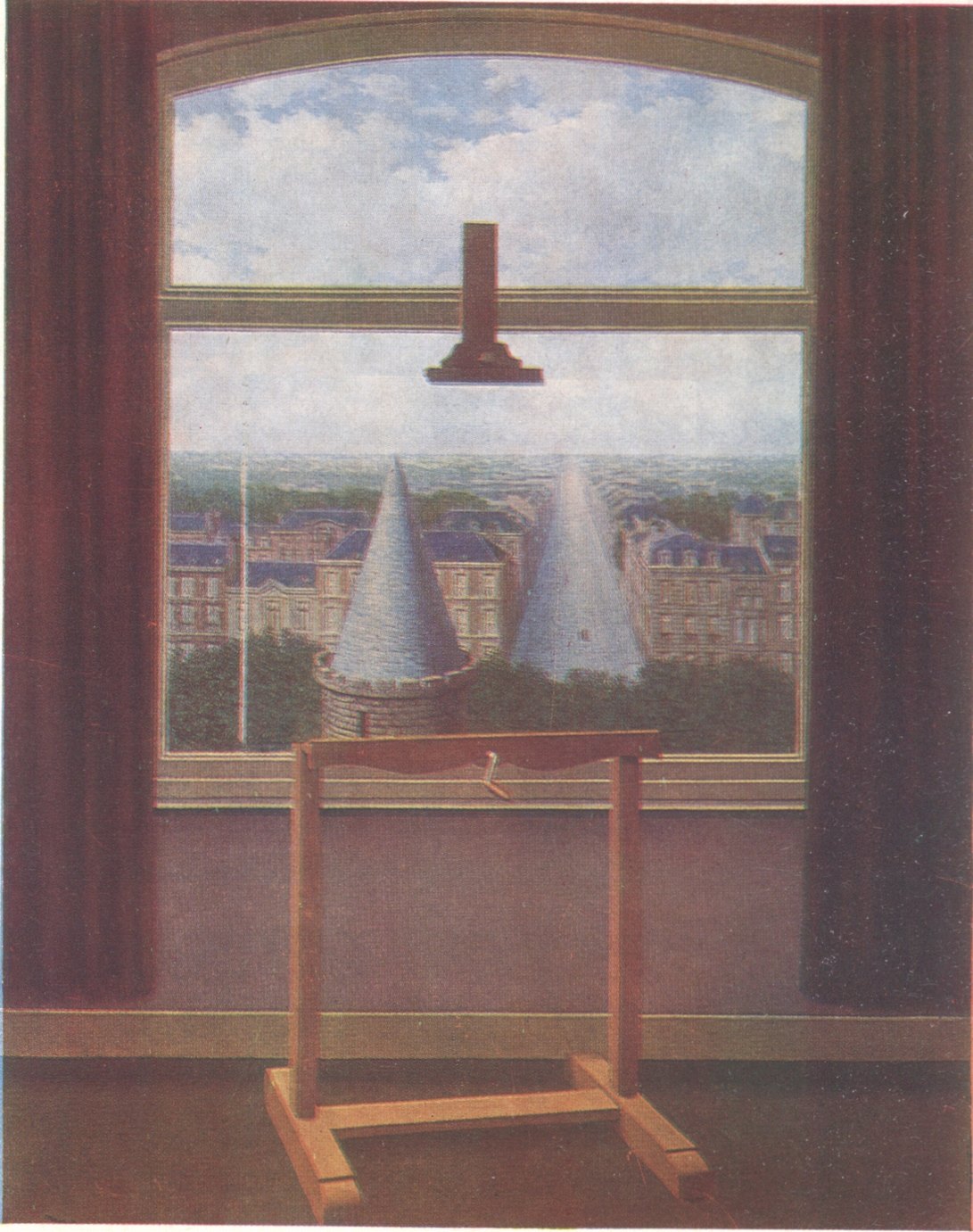

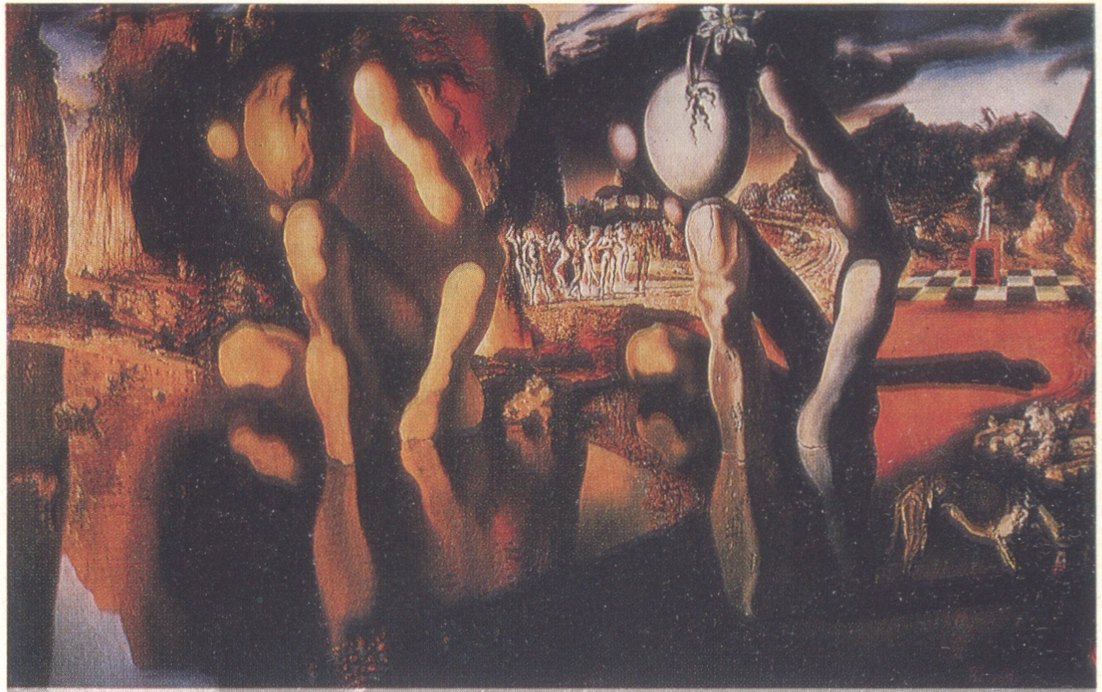

2. СюрреалистыВ сюрреализме также были выработаны особые формы фигуративности, резко отличные от изобразительности реалистического типа. Это направление, унаследовавшее воинственно-нигилистические установки предшествовавшего ему движения дада, стремилось к радикальному перевороту в соотношении реального и идеального, к полной «революции сознания», которая должна была включить в себя как одно из частных следствий революцию социальную. Сюрреалисты хотели стереть границы между материей и духом, найти ту точку, в которой «жизнь и смерть, реальное и воображаемое, прошлое и будущее, коммуникабельное и некоммуникабельное, высокое и низкое больше не воспринимаются как противорчия»1. Как полагал Бретон, такая точка была найдена в глубинах подсознания, которое, будучи освобожденным от контроля разума, от культурных и социальных наслоений, продуцирует собственную «реальность», отличную от той, которую познает бодрствующий разум. В этом пункте идеология сюрреализма опиралась на учение Фрейда. На фрейдовском подсознательном, обнаруживающем себя в автоматических действиях, случайных оговорках, но более всего — в сновидениях, Бретон и его соратники пытались выстроить мировоззрение, кардинально переворачивающее отношение между объективным и субъективным, реально существующим и воображаемым. Уже в первом манифесте сюрреализма (1924 г.) Бретон писал: «И поскольку никоим образом не доказано, что «действительность», меня задевающая, удерживается при этом и в состоянии сна, что она не тонет в беспамятстве, не должен ли я приписать сновидению качество, в котором порой отказываю действительности, а именно: убежденность в его бытии, на какое-то время лишающем меня возможности в нем усомниться? Не должен ли я в большей степени полагаться на свидетельства грезы, нежели на возрастающий с каждым днем уровень самосознания?»2 С еще большей определенностью высказывался молодой Арагон: «То, что мыслится, существует»3. В идеологии сюрреализма греза (или сон, мечта — rêve) наделялась свойством объективности, в противоположность «субъективизму» рационального, то есть «искаженного» цензурой разума, восприятия. Первый манифест сюрреализма заканчивается знаменитым определением: «Чистый психический автоматизм, посредством которого намерены выразить устно, письменно или каким-либо иным образом действительное функционирование мысли. Диктовка мысли за пределами всякого контроля, осуществляемого рассудком, вне всякой эстетической или нравственной заинтересованности»4. В сюрреалистической практике апробировались самые различные способы отключения или подавления сознания — алкогольное и наркотическое опьянение, спровоцированный транс, сон наяву, автоматические действия, игры в случайность. Участникам этого движения идеальным казалось состояние безумия, галлюцинаторного бреда. Абсурдные акции, которыми так увлекались первые сюрреалисты, были для них не только формой «антибуржуазного протеста», но и отчасти имитацией превозносимого в теории безумия. Последовательное осуществление такой программы делало невозможным художественное творчество. Первые участники движения с энтузиазмом отрекались от литературы и искусства, а свои занятия автоматическим письмом, имитацию сомнамбулических состояний и отчеты о сновидениях рассматривали лишь как лабораторные опыты по высвобождению стихии бессознательного. Длительная история борьбы сюрреалистической группировки с вероотступниками, желавшими заниматься творчеством, ярко представлена в книге Мориса Надо5. Лишь постепенно, по мере ослабления нигилистических позиций, а также отказа от социально-политической программы, сюрреализм «скатывается» к художественной деятельности — из автоматических методов «исследования подсознания» кристаллизуется то, что можно назвать литературой и искусством сюрреализма. Во взаимодействии с этим процессом формировалась и эстетическая теория сюрреалистов. Особое место в ней отводилось стихии языка, спонтанной речи, освобожденной от оков логического мышления. Так, во «Втором манифесте сюрреализма» Бретон писал: «Кто говорит «выражение», говорит, прежде всего, «язык». Стало быть, не следует удивляться, что сюрреализм располагает себя в первую очередь, и почти исключительно, в плане языка... В самом деле, ничто больше не может воспрепятствовать завоеванию этой территории, большей ее части. Орды разбушевавшихся слов, которым дада и сюрреализм открыли ворота, как бы там ни было, не из тех, кто легко отступает»6. Это варварское нашествие, по мысли Бретона, должно было «ниспровергнуть способ чувствования» человека, создать совершенно новую реальность. Отсюда — интерес к оккультизму и прямая аналогия «алхимии слова» с алхимией средневековой. «Слово первенствует, и для кабалистов, например, душа человеческая создана по его образцу; известно, что оно возведено в ранг первоначального образца, причины причин; оно остается таковым в том, что мы пишем, в том, что мы любим»7. Эстетика сюрреализма, поднимаясь из первоначального хаоса «тотального бунта» и абсолютного отрицания, нашла себе первейшую опору в «объективности» языка. В чувственном характере символа, любого средства выражения виделся способ обращения фантастики в явь, слияния наличной предметности и вымысла в особую «сверхреальность». Здесь, в магии символа, и осуществлялось, по мнению представителей этой школы, то разрешение всеобщих, до-социальных противоречий, о которых писал Бретон. Сюрреалисты полагали, что таким образом они преодолевают «односторонность» материализма и идеализма, хотя очевидно, что здесь субъективно-идеалистическое мировоззрение было просто доведено до абсурдной крайности. Автоматизм быстрого. не допускающего участия сознания, говорения (или письма) представлялся способом стихийного (и потому «объективного», то есть свободного от субъективных намерений) смыслообразования, способом выражения «глубинных» истин человеческого духа. «Мысль рождается во рту», — говорил Тристан Тцара. Поэтому в своей художественной практике сюрреалисты сознательно стремились к сгущению материальности выразительных средств, полагаясь на случайное зарождение смысла. Возникающий в результате абсурд не только не пугал их, но и прокламировался как желанная цель. Так возникли «объект-поэмы» Бретона, в которых вместо слов использовались реальные предметы, «найденные объекты» (objets trouvés), фигурировавшие на выставках в качестве произведений. Аналогичную роль играл так называемый объективный случай, который Бретон определял как «жизненные ситуации, характеризующиеся фактом одновременной принадлежности к реальной и идеальной сериям событий»8. Такого рода изобретения должны были «фиксировать внимание не на реальном и не на воображаемом, а, если можно так сказать, на "изнанке реального"»9. Неутомимыми изобретателями автоматических и полуавтоматических методов были художники-сюрреалисты. По образцу знаменитой литературной игры в «изысканный труп» был создан метод коллективного продолжения рисунка вслепую. Из автоматического движения карандаша или кисти по бумаге вырос абстракционизм Андре Масона. Оскар Домингес ввел в обиход «декалькомании» (складывание двух листов бумаги, на один из которых наносилось густое пятно гуаши) и «литохронии» (вмятины, получающиеся от завертывания в бумагу различных предметов). Вольфганг Паален придумал «фюмаж» (конфигурации, возникающие в результате задымления плоскости горящей свечой). Миро иногда прибегал к отпечаткам ладони на холсте. Ганс Арп еще в свой дадаистский период был инициатором коллажей, фиксирующих случайное расположение брошенных клочков бумаги. Ман Рей создавал «рейограммы», то есть комбинации силуэтов реальных предметов, полученные на светочувствительной бумаге. Способы работы вслепую — аналог автоматического говорения без мысли в практике сюрреалистической «литературы». С наибольшей целеустремленностью применял автоматические и полумеханические техники Макс Эрнст, который основывал свое творчество на приемах фротажа (перевод рисунка рельефных фактур на бумагу натирающими движениями грифеля), гратажа (процарапывание красочного слоя гребенкой и другими предметами), коллажа из гравюрных изображений, дрипинга (раскачивание над холстом наполненной жидкой краской банки с отверстием внизу). Макс Эрнст неоднократно рассказывал об открытии им фротажа. Еще в детстве его зачаровывала находившаяся рядом с кроватью панель из красного дерева: рисунок древесного среза служил стимулом к непроизвольной игре образов, возникающей при погружении в дремоту. Такие фантазии, явившиеся в состоянии полусна, позднее сознательно провоцировались художником, доводились им до галлюцинаций. Однажды, в пасмурный день его поразил деревянный пол с углубленными прожилками и множеством царапин. Бросив наугад несколько листов бумаги, он натер их черным графитом, получив таким образом копию древесной структуры. На ней уже можно было обозначить конфигурацию проецируемых видений. Изобретенный в 1925 году фротаж стал основным приемом Эрнста. Он широко применял его сначала в графике, потом в живописи, используя самые различные материалы: листья растений, мешковину, фактуру пастозной живописи, нити, монеты, раковины, поверхность камней и штукатурки и т. п. Понятно, что привлекательность этой техники состояла в «объективной случайности»: образ не создавался художником, а лишь обнаруживался им в материале. В статье «По ту сторону живописи» Эрнст писал: «Процедура фротажа... исключающая всякое осознанное влияние духовного начала (разума, вкуса, морали), сводящая к минимуму активность того, кого мы до сих пор называли «автором», обнаруживает свою сущность в качестве точного эквивалента «автоматического письма». Автор присутствует при рождении своего произведения в роли зрителя, безучастного или увлеченного, и лишь наблюдает этапы его становления»10. Рассмотрим одну из таких картин — «Охотник» (1926 г.). Полотно заполняют извивающиеся очертания полурастительных и полуживотных форм. Одно из них с некоторым усилием можно уподобить сидящей человеческой фигуре; причудливый монстр, очевидно, добыча охотника. В правой нижней части картины формы становятся более отчетливыми, и здесь можно различить ружье, лежащую собаку и за ней — картинную раму. Видимо, последняя деталь символична и должна означать живой образ, выхваченный художником из стихии пятен и линий, пойманный им и заключенный в раму живописного полотна. Движущаяся галлюцинация остановлена, воплощена в красочной материи. Художник — визионер-охотник, объективирующий свои фантазии посредством языка. Столь отчетливый символизм редок в творчестве Макса Эрнста. Как правило, его картины представляют собой поток почти нерасчлененных форм, в котором едва брезжут очертания странных чудовищных фигур. Художник часто изображал лес. Но и сами его картины подобны дремучим зарослям, сквозь которые с трудом прокладывает себе путь зрение. В сюрреалистическом журнале «Минотавр» Эрнст выражал такой взгляд в запутанной, смутной метафоре: «Что такое лес? Сверхъестественное насекомое. Доска для рисования. Что делают леса? Они никогда не отступают рано. Они ждут лесоруба. Что такое лето для лесов? Будущее: в это время года массы теней смогут превратиться в слова; и существа, наделенные даром красноречия, будут бесстрашно обыскивать полночь в нулевой час»11. Макс Эрнст часто прибегал и к другому полуавтоматическому способу: обмакивал длинную нить в краску и затем протягивал ее в различных направлениях по холсту. Так выполнена, например, картина «Поцелуй» (1927 г.), где переплетающиеся нитяные петли создают подобие контура слитых в объятии фигур. Нитяной след то совпадает с фигурами, то резко отходит от них, благодаря чему возникает ощущение непреднамеренности, случайности и неустойчивости образа. Эрнста интересует не содержательный или эмоциональный, и даже не формальный аспект живописи, а именно зыбкая граница между неорганизованной, внечеловеческой материей и произволом налагаемого на нее видения, то есть «изнанка реальности». В одной из статей Эрнст рассказал о впечатлении, произведенном на него иллюстрированным каталогом наглядных средств обучения: «Я вижу материалы из самых разных областей — математики, геометрии, антропологии, зоологии, ботаники, анатомии, минералогии, палеонтологии и пр., элементы столь различные по своей природе, что абсурдность их объединения приводит в замешательство и зрение, и разум, вызывает галлюцинации, придает изображенным объектам новые, быстро меняющиеся значения. Я ощутил внезапное повышение своей зрительной способности, увидел, как на ином фоне возникают новые объекты. Чтобы их закрепить, достаточно было добавить красочное пятно или пару штрихов, линию горизонта, намек на пустыню, небо, русло реки и т. п.»12. Так возникли абсурдистские коллажи из «готовых» изображений печатной графики. Художник приравнивал их к «словесным коллажам», то есть объединению в одной фразе обрывков разных предложений. В живописи Эрнст прибегал и к приему декалькомании: нанесенная на холст жидкая краска раздавливалась стеклом, возникшая конфигурация затем завершалась и прорабатывалась в деталях от руки. Так была написана, например, его известная картина «Глаз тишины» (1943 г.). Отметим, сколь значительная роль отводится в этих методах дремлющему, парализованному сном сознанию. Соответственно этому резко сокращается и творческий процесс. Налицо не только стремление к высвобождению образа, но и обратная тенденция к погружению его в сумрак подсознательного, в не проясненную светом человеческого зрения материю. Не случайно Макс Эрнст в период своего пребывания в Америке стал вдохновителем одного из крайних направлений абстракционизма — «живопись действия» основывалась на его технике дрипинга. Не случайно и то, что именно этот художник еще в 1910—1911 годах увидел «черты гениальности» в искусстве сумасшедших и «решил до конца исследовать сумеречные и полные опасности зоны, заключенные в безумии»13. Джузеппе Гатт сравнивает искусство Эрнста с кораблем, у штурвала которого стоит слепой навигатор: «И когда в конце такого путешествия приходишь к совершенно неведомым берегам, все оказывается неподвижным, проникнутым леденящим кровь молчанием, и единственное, что несомненно, — ясное сознание того, что находишься в незнакомом месте»14. Все это в принципе не отличается от искусства Пикассо. Особенно близки картины-фротажи пикассовской скульптуре. Но Эрнст еще больше расширил сферу случая и слепой материальности, подчиняющей себе сознание и творчество художника. В живописи Макса Эрнста реализовались программные установки сюрреализма на вытеснение активного миропонимания техникой грезопроизводства. В иной манере работал бельгийский сюрреалист Рене Магрит. Его сухая, трезво-педантичная живопись составляет неожиданный контраст с абсурдностью изображения. На картинах Магрита мы видим взлетающие в небеса скалы и замки, фигуры аккуратно одетых клерков, дождем сыплющиеся на город, окаменевшие плоды и интерьеры, цветок или яблоко, заполняющие собой всю комнату. Художник как бы стремится дать протокольно точное описание невозможного. В сюрреалистической группировке (Магрит примкнул к ней в 1927 году) он был, пожалуй, наиболее теоретизирующим художником. «Сюрреалистическую мысль, как я ее понимаю, — писал он, — необходимо вообразить, но она не является воображаемой, она обладает реальностью того же «рода», что и реальность вселенной. Эта реальность иррациональна, ее иррациональность не есть воображаемая, но она должна быть воображена»15. «Реальность», которую имеет в виду Магрит, трудно определить, поскольку она не существует. Это, разумеется, не действительный мир, но это также и не мир воображаемый, как он сам о том предупреждает. Она также не имеет отношения ни к мистической потусторонности, ни к глубинной сущности вещей, недоступной человеческому сознанию из-за его ограниченности. Скорее, «реальностью» для него является некий промежуточный мир, представляющий собой определенный разрыв, зияние между миром объектов и независимым от него сознанием. По мнению Магрита, сознание не имеет своих оснований (raison d'être), равно как и мир принципиально не поддается объяснению. Отвергая и детерминистическую, и вероятностную концепции мира, Магрит говорил: «Я не детерминист, но я также не верю и в случайность. Это понятие лишь служит другому «объяснению» мира. А проблема состоит как раз в том, чтобы не принимать никакого объяснения — ни через случай, ни через причинность. Я не ответствен за свою веру. Я даже не решаю сам, что я не несу ответственности (и так далее до бесконечности), я просто обязан не верить. Не существует никакой исходной точки»16. Понятно, что при таком агностицизме задача художника не может быть понята как задача отражения действительности. Не в большей мере оказываются доступными искусству идеи или чувства: «Эмоция не может быть представлена в живописи». «Идею нельзя увидеть глазами, идеи не обладают никакой визуальностью, следовательно, никакой образ не может представить идею»17. «Если случается, что человек взволнован или заинтересован, рассматривая похожее изображение, из этого нельзя выводить, что оно «выражает» эмоцию или излагает какую-либо идею. Это было бы столь же наивно, как и полагать, например, что пирог «выражает» то, о чем думал пирожник при его изготовлении»18. Пикассо сравнивал художника с сапожником, Магрит — с пирожником. Однако и сапоги, и торты имеют свое назначение. В чем назначение живописи? Чем она должна заниматься в том случае, если мир признан непознаваемым, а разум — безосновательным? (Заметим, что форму Магрит также считал несущественной.) Бельгийский сюрреалист стремится поместить искусство именно на ничейной полосе, на территории «невозможного», в той пропасти, которая разделяет объективное бытие и деятельность сознания. Это и есть «не воображаемая, но вообразимая реальность». Магрит пытается определить ее полюсы двумя понятиями: «мысль» (pensée) и «тайна» (mystère). «Мысль... объединяет вещи таким образом, что видимые объекты вызывают представление о тайне, без которой ничего бы не было. Например, ночной пейзаж под солнечным небом и, с другой стороны, гора в форме птицы19 свидетельствуют, что живопись — как я ее понимаю — вовсе не направлена на формальные изыскания, а имеет дело с мыслью исключительно из-за отсутствия непрерывности в отношении к миру и его тайне»20. Под «мыслью» Магрит имеет в виду не какую-то конкретную мысль (это было бы уже идеей), а некую абстрактную, несуществующую в природе мыслительную деятельность, которая «оставляет порождающие ее объекты нетронутыми и ни к чему не сводит их»21. Рассмотрим одну из картин, упомянутых в вышеприведенной цитате, — «Царство света» (1960 г.). На ней изображен вечерний пейзаж: дом со светящимися окнами, темные силуэты деревьев и их отражения в пруду. Однако все это существует под светлым солнечным небом. Мы не можем связать воедино верхнюю и нижнюю части картины; мысль, пойманная в ловушку противоречия, не находит выхода из него. Тщетность этого усилия и хочет показать нам художник. Абсурд такого рода, разумеется, невозможен в реальном мире, как и невозможна подобная работа вхолостую реального мышления, всегда целеустремленного, направленного на конкретный объект или проблему22. Искусство, по мнению Магрита, как раз и должно заниматься созданием таких искусственных ситуаций, принуждающих зрителя «думать о Смысле, что означает — о Невозможном»23. Приводя сознание к неразрешимому конфликту, живопись абсурда надеется продемонстрировать «чистую» мысль, мышление, отрешенное от его обычной деятельности по освоению мира, то есть показать зияющую пустоту, якобы существующую между тем и другим: «В этом мире, ни утилитарном, ни человеческом, вещи не отсылают больше ни к своей функции, ни к художнику; они сорвались со своих мест и не выражают ничего, что могло бы быть отнесено к их референту»24. Позднее такое представление о мышлении — мышлении без предмета, без идей, без цели — легло в основу так называемого концептуального искусства. В специальной работе о теории Магрита немецкий искусствовед Ральф Шиблер приводит показательный список запретных для Магрита понятий, то есть таких, которые употребляются им только в негативном смысле или в кавычках. Среди них: «символ», «тема», «выражение», «намерение», «объяснение», «понимать», «фантастическое», «фигуративное», «композиция», «талант», «восприимчивость», «культура», «вкус», «прогресс»25. Отказ от распространеннейших терминов объясняется неприятием свойственных искусству задач, отрицанием самой возможности познавательной деятельности. Поэтому неудивительно, что формулировка собственных идей давалась Магриту, по его же признанию, с большим трудом. «Невозможное» Магрита — это пустая пульсация сознания, замкнутого в самом себе. Правдоподобные сюрреалистические картины ничуть не ближе к правде жизни, чем абстрактная живопись. Назначение их иллюзорности — завести сознание в тупик, заставить «признать» собственную несостоятельность. Картину «Приятная истина» (1966 г.) художник считал одной из своих удач. Почти всю ее поверхность занимает изображение кирпичной кладки, на которой, в свою очередь, изображен накрытый скатертью стол с натюрмортом. Что это? Проекция на глухую стену желания человека? Или это его представление о том, что находится за стеной? Или оба изображения совмещены в одной плоскости и существуют только как «реальность» живописи? Эти вопросы должны остаться без ответа, ибо для художника важно лишь привести мысль в состояние смятения, или, как он сам выражается, паники. Поэтому воздействие живописи должно быть, по мнению Магрита, кратким, мгновенным. Как только проходит ощущение шока, картина больше не нужна. Художник неоднократно и решительно протестовал против символической интерпретации своей живописи: «Когда люди пытаются найти символический смысл в том, что я пишу, они создают какую-то конструкцию. Они хотят на что-то опереться. И как раз это бесит меня в тех, кто ищет — и умудряется найти — символы. Они хотят какого-то комфорта, чего-то надежного, за что можно уцепиться, чтобы спастись от пустоты»26. Изобразительный абсурд ценен сам по себе, его назначение вовсе не состоит в том, чтобы выразить какую-то глубинную сущность вещей, скрытую от непосредственного восприятия. Философствование по поводу живописи Магрита неуместно, поскольку она уже есть философия, философия непознаваемости мира. При том отсутствии связи сознания с миром, которое характерно для воззрений бельгийского сюрреалиста, внешний объект становится неотличимым от его субъективного образа, что наглядно показано в ряде полотен, изображающих картину в картине. «Падает вечер» (1964 г.) — это разбитое оконное стекло, на упавших осколках которого изображен тот же вечерний пейзаж, который простирается за окном. В «Купальщице от света к тени» (1935 г.) висящий на стене морской пейзаж бросает свет на женскую фигуру, наподобие реального проема в стене. В картине «Человеческий удел» (1933 г.) изображение на полотне полностью совпадает с реальным пейзажем за окном. В «Прогулках Эвклида» (1955 г.) тот же сюжет включает в себя еще и тему неразличимости живописных мотивов: из двух идентичных треугольников один оказывается конусовидным завершением башни, а другой — перспективой улицы. Комментируя «Человеческий удел», Магрит говорил о том, что такое совпадение внутреннего образа (картина в интерьере) и внешнего (пейзаж за окном) характерно не только для нашего видения, но и для мышления (мысленное перенесение настоящего момента в прошлое). По поводу другой аналогичной картины, «Каскад», он писал: «Природа двух данностей (внутренней картины и окружающей ее листвы) имеет в обоих случаях «пространственный» характер; но при их объединении «пространственный» порядок перестает быть безразличным; на самом деле здесь поставлен вопрос о самой мысли, которая может видеть себя одновременно в лесу и вдали от него»27. Конечно, в таких рассуждениях верно схвачена особенность идеального — его способность преодолевать пространство и время, постигать материальный объект посредством внутренней работы с символами. Однако, если рассматривать их в контексте общих воззрений художника, обнаруживается стремление наделить субъективный образ и его референт одинаковой степенью реальности и тем же статусом бытия. Отсюда — подчеркнуто объективистская описательность его живописной манеры, совершенно не делающей различий между явью и вымыслом. Эта манера, заключающая в себе полное пренебрежение к форме, означает также и самоустранение художника от задачи выражения обобщающих идей и своего эмоционального отношения к изображаемому. По поводу фрейдистской интерпретации сновидений Магрит говорил, что «если греза — перевод бодрствующей жизни, то и жизнь в состоянии бодрствования также есть перевод сновидения»28. Такое представление ведет к инверсиям в духе Пикассо. При всем явном стилистическом различии в искусстве этих художников, очевидно их сущностное сходство, проистекающее из сходства воззрений. Если Пикассо считал образ условным знаком, Магрит неоднократно просто заменял изображение словесной надписью, стремясь заместить «видимое описание мысли невидимым»29. Тот же смысл имеет и реализация словесных метафор в живописи бельгийского сюрреалиста, например: «одеревеневшая женщина» в «Открытии» (1927 г.), «вломиться в дверь» в «Непредвиденном ответе» (1933 г.), «слепая любовь» в «Любовниках», «окаменевшая память» в «Воспоминаниях о путешествии» (1951 г.). Позднее эти приемы стали широко эксплуатироваться в рекламе с целью создания зрительного шока и последующего его разрешения в рекламный призыв. Однако для Магрита это — нарушение правил игры. Реклама создается с целью высказывания какой-либо идеи, пусть узкой, элементарной, но идеи. Для сюрреалиста же важен разрыв между внешним миром (в данном случае — визуальным образом) и «безосновательным» сознанием (словом) сам по себе. Это очень близко к тому, что Пикассо называл «драмой» или «проблемой». Поэтому так же, как и Пикассо, Магрит утверждал идею равенства картинного образа его восприятию: «Тот, кто смотрит на картину, изображает то, что он видит»30. Иррационализм Магрита довольно обдуман и систематичен. В живописи Сальвадора Дали мы сталкиваемся с другим его вариантом — безудержным нагромождением фантазмов, алогизмов и просто нелепиц. Бред в виде какой-то цветистой и липко-навязчивой массы расползается по холсту; иногда это месиво застывает или пронзается механическими формами; очертания оптически уплотняются, из них выплывают галлюцинаторно-четкие образы, похожие на крупные планы эротических или «черных» фильмов. Это уже не концептуальный иррационализм, а не знающая меры иррациональность. «Все, на что я претендую в живописи, — писал Дали, — состоит в том, чтобы материализовать со всей яростью империалистской точности образы конкретной иррациональности»31. Задачу сюрреализма он определял так: «Наш идеал — достичь искусства столь же отчетливого, как и искусство сумасшедших, но при этом не стать ими»32. Цель изобретенного Дали «параноико-критического метода» состояла в том, чтобы придать кошмару сновидений непосредственную убедительность присутствия. Художник писал о своем отличии от прочих сюрреалистов: «Разница между моими идеями и идеями других состоит в том, что у них сновидение рассеивается; в моей параноико-критической деятельности, напротив, оно может превратиться в здание из камня или из цемента, как вам больше нравится»33. Принятая им на вооружение манера академической живописи с ее скрупулезной точностью и оптическим жизнеподобием была «воинственным утверждением синтетического опыта завоевания иррационального»34. Живопись Дали, назойливая, велеречивая, кажется еще более пошлой от содержащихся в ней претензий на «возвышенный», «классический» стиль. Вульгарные, бьющие по нервам образы несут в себе намеки на некий мистицизм или постижение глубин сознания. Художник, известный своим нарциссизмом, заявлял, что его картины якобы столь глубоки по смыслу, что не поддаются анализу, и потому он сам не может их понять35. Странно, что дешевая риторика такого рода кому-то кажется убедительной. Видимо, только тем, что западная критика потеряла всякую ориентацию в мешанине современных «измов», можно объяснить ту нелепость, что в объемистых монографиях Дали наделяется титулом гения. Не исключено также гипнотическое воздействие заявлений самого художника, который с маниакальным упорством твердил о своей гениальности. Дали написал несколько книг. В них царит то же пустопорожнее многословие, что и в картинах. Суждения его столь несуразны, а стиль столь напыщен, что трудно понять, занимается ли автор этим краснобайством всерьез или мистифицирует читателя двусмысленным пародированием. Одно не вызывает сомнений: художник уверен в своем праве, праве «гения», делать все, что заблагорассудится, в том числе и нести любой вздор. Все же из пухлого тома «50 магических секретов» можно вынести определенное представление о том, что Дали верен сюрреалистической присяге. Так, среди прочих его советов художникам можно найти такой: «Вы должны исполнять свою работу как бы в полусне, убаюкиваемые легкими ветерками воспоминаний, которые смешиваются с монотонным, едва слышным чтением»36. В другом месте он рекомендует своим коллегам постоянно пребывать в окружении растений, например оливковых деревьев, ибо «ваша фантазия, следуя параноической избирательности, сможет спровоцировать появление и исчезновение в них образов ясновидения, особенно при закрытых глазах»37. Этот метод возбуждения зрительных галлюцинаций аналогичен методу Макса Эрнста. Видимо, ту же функцию должна выполнять и паутина, которую Дали настоятельно рекомендует культивировать в мастерской. Так же, как и другие художники модернизма, Дали отбрасывает идею замысла: «Если вы понимаете свою картину заранее, вам лучше не писать ее»38. Видимо, понимание не приходит и постфактум. Во всяком случае, комментарий Дали к собственной живописи не помогает уяснению ее смысла39. Очевидная безвкусица «параноико-критической» живописи самого автора не смущала: «Не говорите мне о вкусе. О хорошем вкусе. Нет! Дурной вкус — лучший творец из существующих. Иначе говоря: он превосходит все»40. Среди массы картин, созданных этим художником, определенный интерес вызывают те, что построены на игре оптических иллюзий. Так, в «Рынке рабов с появлением невидимого бюста Вольтера» (1940 г.) человеческие фигуры в центре картины складываются в портретное изображение писателя. В картине «Явление лица и вазы с фруктами на пляже» изображение оказывается трехслойным: пейзаж превращается в фигуру собаки, затем из того и другого кристаллизуется натюрморт с вазой на столе, и, наконец, ваза и три человеческие фигуры объединяются в подобие лица. Портрет кинозвезды Мэ Уэст (1934—1936 гг.) скомпонован из деталей интерьера (впоследствии такой интерьер был реализован в «Музее-театре Дали»), Аналогичными приемами построены и некоторые другие картины: «Очарованный пляж с тремя жидкими грациями» (1938 г.), «Старость, юность, детство!» (1940 г.), «Параноико-критическое одиночество» (1935 г.). Для Дали такие иллюзии подобны галлюцинациям, в них утверждается сюрреалистическая идея объективности фантазмов, порожденных спящим или больным сознанием. Видимая реальность постоянно колеблется и перестраивается, рассыпается в кажимость. В «Метаморфозе Нарцисса» (1936—1937 гг.) одни и те же формы представлены дважды в различной интерпретации: в одном случае они означают человеческую фигуру, склонившуюся над водой, в другом — каменную руку, держащую яйцо с цветком. Художник внушает, что зрение постоянно обманывает нас, а язык живописи подвержен еще большим аберрациям: как бы он ни был точен, невозможно ясное, недвусмысленное высказывание. Так же, как и у Пикассо, здесь утверждается искусственно созданное противоречие между данностью живописной формы и сомнительностью идеального образа. Однако у Дали эта идея подана как фокус иллюзиониста, как ловкий трюк. При всех очевидных стилистических различиях, фигуративная живопись модернизма основывается на общих (или, во всяком случае, сходных) теоретических посылках. Стилевые характеристики просто несущественны для модернизма. Определенность стиля необходима и неизбежна там, где художник ставит перед собой задачи отражения действительности и собственного миропонимания. В модернизме цель художественного творчества под влиянием субъективистских воззрений формулировалась иначе: показать условный характер реальности, порождаемой языком. Поэтому Пикассо неоднократно упрекали в эклектике, а направление сюрреализма известно своей бесстильностью. Для решения тех задач, которые ставили перед собой художники, любые средства оказываются пригодными — от полуабстракционизма Масона и Миро до выхолощенного академизма Дали. Важно лишь в самой живописи найти способы отрицания реальности, что в конечном счете равносильно самоотрицанию живописи. Поэтому фигуративная линия, начавшись с кубизма, устояла перед критикой более молодых течений. В 60-е годы она была подхвачена поп-артом, а затем — гиперреализмом.

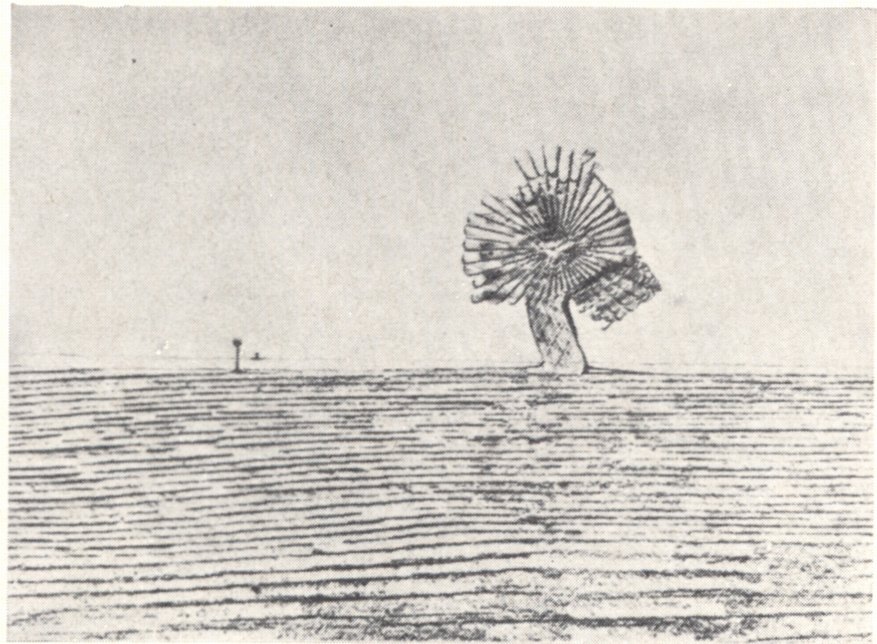

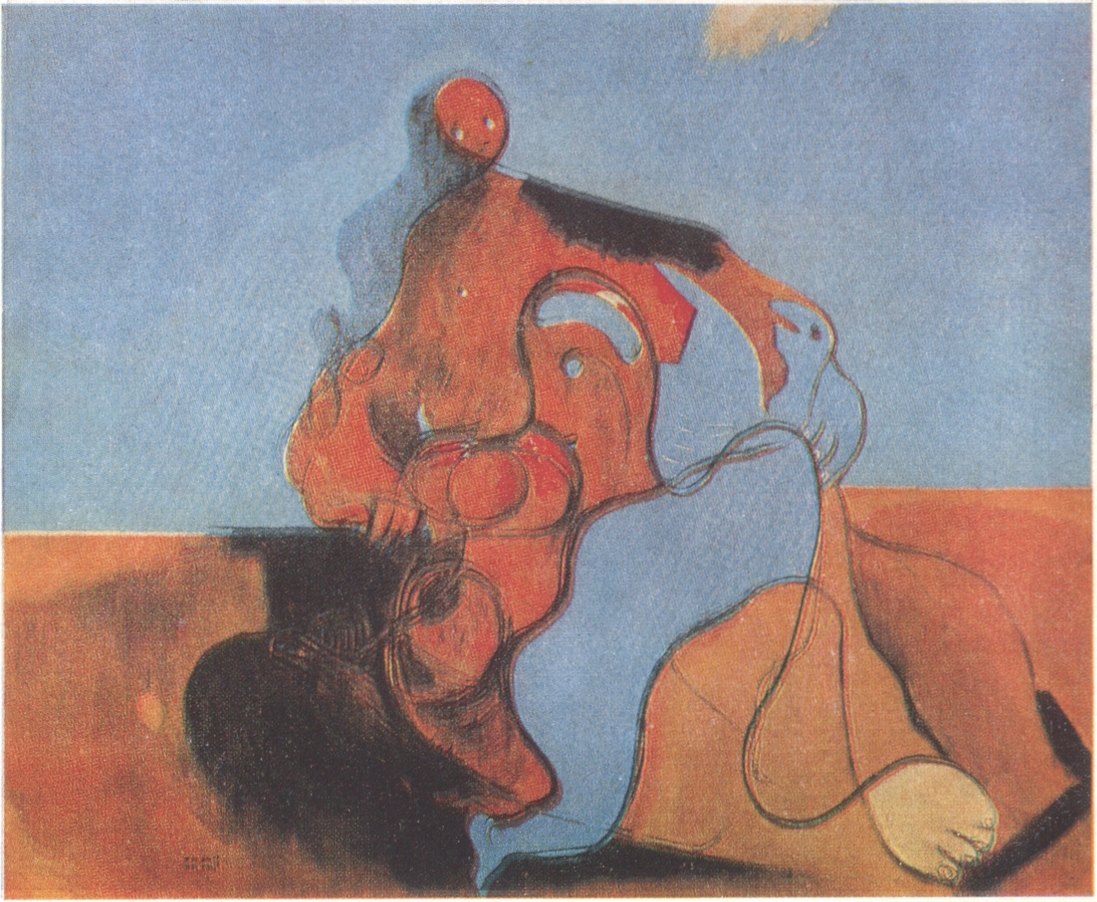

Макс Эрнст. Большой лес. 1926 52. Макс Эрнст. Поцелуй. 1927

57. Рене Магрит. Человеческий удел I. 1933

Примечания1. Breton A. Manifestes du surréalisme. Paris, 1973, p. 76—77. 2. Бретон А. Манифест сюрреализма. — В кн.: Писатели Франции о литературе: Сб. статей. М., 1972, с. 64—65. 3. Цит. по: Андреев Л.Г. Сюрреализм. М., 1972, с. 58. 4. Писатели Франции о литературе, с. 69. 5. См.: Nadeau M. Histoire du surréalisme. Paris, 1958. 6. Breton A. Op. cit., p. 108—109. 7. Ibid., p. 137. 8. Breton A. Limits and Frontiers of Surrealism. — In: Surrealism. Ed. bv H. Read. London, 1971, p. 103. 9. Breton A. Manifestes du surréalisme, p. 121. 10. Ernst M. Beyond Painting and Other Writings by the Artist and His Friends. N. Y., 1948, p. 8. 11. Цит. по: An Informal Life of M.E. — In: Gatt G. Max Ernst. New York-London-Sydney-Toronto, 1970, p. 93. 12. Цит. по: Fischer L. Max Ernst in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek bei Hamburg, 1979, S. 53. 13. An Informal Life of M.E. —In; Gatt G. Op. cit., p. 91. 14. Gatt G. Max Ernst, p. 21. 15. Цит. по: Roberts-Jones Ph. Magritte poète visible. Bruxelles, 1972, p. 12. 16. Gablik S. A Conversation with René Magritte. — "Studio International", № 887, March 1967, p. 129. 17. Цит. по: Noël B. Magritte. Paris, 1977, p. 34. 18. Ibid., p. 29. 19. Здесь речь идет о таких картинах Магрита, как «Царство света» и «Владения Арнхейма». 20. Цит. по: Roberts-Jones Ph. Op. cit., p. 40. 21. Ibid., p. 30. 22. Магрит: «Идея решения проблемы так же безвкусна, как и решение кроссвордов. Нет нужды думать о решении проблем». («Studio International», March 1967, p. 128.)" 23. Цит. по: Noël В. Op. cit., p. 40. 24. Ibid., p. 29. 25. См.: Schiebler R. Die Kunsttheorie René Magrittes. München-Wien, 1981, S. 16. 26. «Studio International», March 1967, p. 129—130. Другое высказывание: «Суметь ответить на вопрос «Каков смысл этих изображений?» означало бы уподобить Смысл, то есть Невозможное, какой-то возможной идее. Попытка на него ответить была бы признанием наличия некоего «смысла». (Noël В. Ор. cit., р. 40.) 27. Цит. по: Roberts-Jones Ph. Op. cit., p. 38. 28. Ibid., p. 34. 29. В связи с этим особенно показательны словесно-графические рассуждения Магрита «Слова и образы», где он стремится показать конвенциональность и противоречивость и языкового знака, и визуальной формы. (См.: «La révolution surréaliste», vol. 5, p. 12, 1929.) 30. Цит. по: Roberts-Jones Ph. Op. cit., p. 34. 31. Цит. по: Gomez de la Serna R. Dali. Madrid, 1977, p. 108. 32. Ibid., p. 132. 33. Ibid., р. 201. 34. Ibid., р. 54. 35. См.: там же, с. 108. 36. Dali. 50 secrets magiques. Lausanne, 1974, p. 64. 37. Ibid., p. 57—58. 38. Ibid., p. 16. 39. См. тексты Дали в кн.: Morse R.A. Dali: A Study of his Life and Work. N. Y., 1958. 40. Интервью Дали в кн.: Gómez de la Sema R. Dali, p. 203.

|

|

© 2025 Пабло Пикассо. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |