а находил их.

|

На правах рекламы: • Качественные силовые тренажёры от sportivny-trenazher.ru/ - шаг к мечте без компромиссов. |

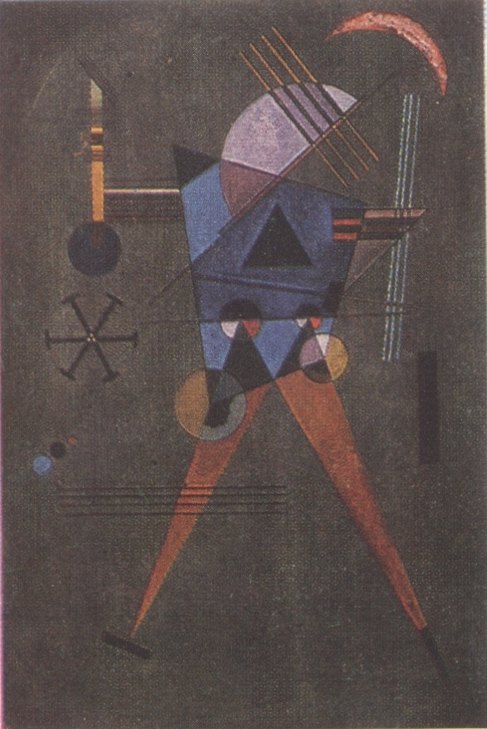

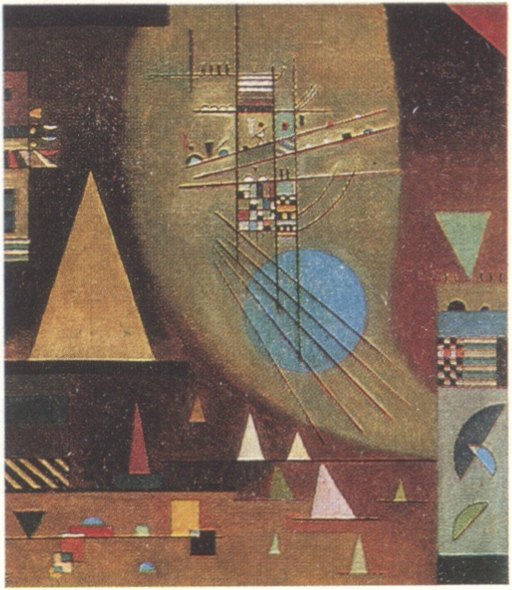

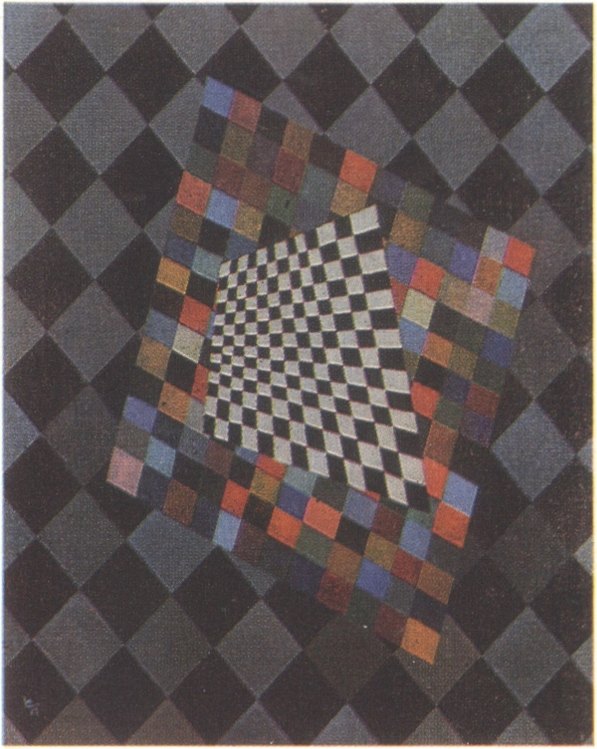

1. КандинскийВ 1910 году Кандинским была написана книга «О духовном в искусстве», в которой он изложил свое понимание задач нового художественного творчества. Художник считал, что современный ему период истории характеризуется крушением материалистического подхода к миру. По его мнению, наступает «эпоха великой духовности», отказа от господствовавших в XIX веке рационалистических и эмпирических воззрений. Кандинский был значительно старше других художников первого поколения авангарда. Его мировоззрение сформировалось еще в 90-е годы, когда и в России, и в Европе (с 1896 года Кандинский жил в Мюнхене) в среде художественной интеллигенции был распространен интерес к оккультизму, спиритическим сеансам, средневековой мистике и религиозным верованиям Востока. Духовная атмосфера конца века, отразившаяся в направлении символизма, определяла, по мнению Кандинского, не только настоящее, но и будущее человеческой культуры. В своей книге он называет имена, знаменующие этот перелом: Метерлинк, Россетти, Бёклин, Сегантини, Блаватская. Сюда же он относит философию Ницше и Бергсона, музыку Дебюсси и Шёнберга, живопись Матисса и Пикассо и, наконец, открытия атомной физики. «Идет работа, которая смело потрясает созданные человеком устои. Здесь мы находим также профессиональных ученых, которые вновь и вновь испытывают материю, не отступая ни перед какими вопросами и, наконец, подвергая сомнению саму материю, на которой еще вчера покоилось все, на которую опиралась вселенная. Теория электрона, то есть подвижного электричества, которое должно полностью заменить материю, обретает ныне смелых конструкторов, то и дело преступающих границы осмотрительности и идущих на завоевание новой крепости науки...»1 Кандинский не был поклонником научных методов. Его отталкивали «мозговые» способы постижения реальности, ориентация на объективное знание, ведущее к практическому преобразованию природы. Несколько позднее в автобиографии «Взгляд назад» («Rückblicke», 1913 г.) он писал, что расщепление атома было воспринято им как расщепление мира, «массивные стены материи рухнули», сама наука в его глазах была ниспровергнута, а ученый предстал как человек, с трудом нащупывающий свой путь в потемках и в слепоте принимающий один предмет за другой. Апокалипсическое видение крушения града науки конечно не имело ничего общего с реальным положением дел. Тот факт, что элементарные частицы изучались экспериментальными методами и описывались математически, свидетельствовал как раз об обратном: о могуществе науки, торжестве эмпирического и рационального подхода к природе. Интерпретация Кандинским открытий Томсона и Резерфорда — всего лишь одна из фантастических спекуляций, типичных для того времени, способ «борьбы» с наукой путем мистического истолкования ее достижений. Анализу мировоззренческих предпосылок теории Кандинского посвящено исследование Сикстена Рингбома2. Основываясь на документальном материале, шведский ученый показал, что взгляды Кандинского как на науку, так и на искусство сформировались под влиянием теософской доктрины. Особенно внимательно изучал Кандинский работы немецкого теософа Рудольфа Штейнера. Рассматривая явления современной культуры сквозь призму новейшего мистицизма, Кандинский видит в них «зародыш стремления к ненатуральному, абстрактному, к внутренней природе». Он пишет: «Сознательно или бессознательно художники все больше обращаются к своему материалу, испытывают его, взвешивают на духовных весах внутреннюю ценность элементов, из которых надлежит создавать искусство»3. В чем же состоит эта ценность? Здесь мы сразу упираемся в основное противоречие эстетики Кандинского, противоречие, которое проходит через всю его теоретическую систему и, по существу, раскалывает ее. С одной стороны, как видно из вышеприведенной цитаты, речь идет как будто о «самопознании» искусства, которое должно осуществляться путем редукции к его первоэлементам и оперированию ими. Предполагается, что эти элементы обладают самостоятельными, «внутренними» значениями, на основе которых и следует строить текст живописного произведения. В созданной позднее книге «Точка и линия на плоскости» Кандинский писал: «Первый вопрос, который невозможно обойти, это, естественно, вопрос об элементах искусства, которые являются строительным материалом произведений и которые в каждом виде искусства должны быть другими»4. И далее: «Достигнутый в систематической работе прогресс вызывает к жизни словарь элементов, который в дальнейшем развитии приведет к «грамматике». И, наконец, он приведет к учению о композиции, которое преодолевает границы отдельных искусств и относится к «искусству» в целом»5. В примечании к этому абзацу Кандинский говорит об идентичности основных элементов изобразительных (пластических) искусств и архитектуры. Однако такой подход сталкивается у Кандинского со стремлением наделить «первоэлемент» (Urelement) спиритуалистическим содержанием. Он постоянно говорит о мистическом содержании искусства и усматривает его именно в материальных и формальных основаниях живописи. В них «духовная ценность стремится к материализации. Материя — своего рода кладовая, из которой духовное выбирает то, что ему необходимо, так же как это делает повар»6. Поэтому «количественная редукция к абстрактному равняется качественной интенсификации абстрактного»7. У Кандинского редукция к «живописным сущностям» отождествляется с духовностью, движение к материальным предпосылкам искусства приравнивается к выражению универсального, вечного, непреходящего. Конечно, слияние двух крайних пределов в иерархии искусства совершается главным образом посредством слов. Логические провалы своей концепции художник заполняет с помощью многозначности таких общих понятий, как «вечное», «единое», «всеобщее», «сущностное», «объективное» и т. п. В текстах его сочинений такие термины имеют двойной смысл, и их двойственность иллюзорно покрывает различие между материальным и духовным основаниями искусства. Это различие оказывается совершенно стертым, например, когда художник говорит об «элементах чисто- и вечно-художественного, которые объединяют всех людей, проходят через все народы и времена, которые видны в произведениях каждого художника, каждой нации и каждой эпохи...»8. Подобное же раздвоение смысла лежит в основе всех рассуждений Кандинского об объективности абстрактного искусства. «Сегодня объективное в искусстве стремится обнаружить себя особенно ярко и напряженно. Преходящие формы размываются с тем, чтобы объективное смогло проступить с большей ясностью. Естественные формы ставят границы, которые во многих случаях препятствуют этому выражению. Поэтому они были отодвинуты в сторону, и освободившееся место заняла объективность формы — конструкция, служащая композиционным целям. Таким образом, уже сегодня проявляется ясное стремление обнаружить конструктивные формы эпохи»9. Как будто ясно, что речь идет об объективной данности материально-формального построения произведения, и в другой книге Кандинский недвусмысленно писал, что «произведение искусства отражается на поверхности сознания»10. Но вот другая цитата: «Непреодолимая воля к самовыражению объективного есть сила, которая здесь обозначается как внутренняя необходимость и которая посредством субъективного сегодня нуждается в одной общей форме, а завтра — в другой. Это — вечный неутомимый рычаг, пружина, которая непрерывно толкает «вперед». Дух шагает дальше, и потому сегодняшние внутренние законы гармонии завтра станут внешними и в дальнейшем применении оживут только через эту ставшую внешней необходимость. Ясно, что внутренний дух, сила искусства, использует сегодняшнюю форму только как ступеньку, чтобы подняться выше»11. Как видим, здесь уже под объективным подразумевается нечто иное — некое вневременное и внечеловеческое духовное содержание, которое реализует себя в поступательном развитии искусства12. Кандинский видит конечную цель в том, чтобы «создать живопись, которая становится реальной, живой, которая существует посредством своих собственных схематически сконструированных частей»13. Сущность нового искусства (в противоположность материалистическому искусству XIX века) — в конструировании духовной и интеллектуальной жизни. Эта двусмысленность проходит через все рассуждения о закономерности, внутренней необходимости, абстрактном и реальном, вечном и временном и т. п. Она же заключена в понятии «звучание» (Klang), которым Кандинский пользуется для обозначения исходного смысла первоэлемента. Задача теории Кандинского — выявить эту имманентную, объективно данную «духовную» сущность первоэлемента. В первой книге («О духовном в искусстве») он рассматривает цвет, во второй («Точка и линия на плоскости») — линию и форму. Здесь необходимо остановиться на одном немаловажном методологическом вопросе. Насколько допустима оценка теории Кандинского с точки зрения ее объективных теоретических достоинств? Представления Кандинского о «духовной» форме вытекают из теософских прозрений. Согласно вероучению «универсальной религии», мысли и чувства генерируют визуальные формы, которые проникают в окружающую человека ауру. Каждому эмоциональному состоянию (равно как и звучанию музыкальной мелодии) соответствует свободно парящая цветоконфигурация. Таким образом, мысли и чувства обладают прямой формосозидающей силой. Но вибрация человеческой души, порождающая подобные феномены, есть лишь отзвук космического духа, являющего себя в формах материального мира. Поэтому бесплотная цветоформа в конечном итоге представляет не индивидуальные психические состояния, а мистическое сияние мировой истины. Факт происхождения теории первоэлементов Кандинского из теософских верований доказан Рингбомом. Терминологические и даже текстуальные совпадения в заметках и статьях художника с работами Штейнера, Лидбитера и Безант очевидны. Однако сам Кандинский не высказывал прямо своей приверженности данному кругу воззрений, не ссылался на вдохновлявших его авторов и, видимо, не мыслил себя мифотворцем определенной секты. Он хотел создать объективно верную теорию, науку об искусстве (Kunstwissenschaft), выявить несомненные закономерности построения общезначимого содержания из первичного словаря художника. Кандинский преподавал в Баухаузе с 1922 года вплоть до его закрытия в 1932 году. Здесь была написана его вторая книга, вышедшая в серии учебных пособий Баухауза. Задачи теоретической деятельности созданного Вальтером Гропиусом института, разумеется, не имели никакого отношения к видениям теософской школы. Перед его сотрудниками ставилась цель создания «точной теории элементов формы и законов, управляющих их конструированием»14. Поэтому, при всей несомненной ценности исследования Рингбома, вряд ли было бы верным снять вопрос об объективном значении теоретической системы Кандинского на том основании, что она имеет смысл лишь в рамках определенных воззрений, ныне почти забытых. В характеристике цветов Кандинский исходит из деления на хроматические и ахроматические цвета и расположения первых в цветовом спектре; отмечает факт существования теплых и холодных тонов; располагая их по кругу, показывает контрастные пары; говорит об иллюзорном движении желтого к зрителю и синего — от зрителя. Все эти сведения хорошо известны из физики и психофизиологии. Но теория Кандинского на таких простейших свойствах не останавливается: ведь духовного искусства из такого словаря не построишь. И, отталкиваясь от элементарных схем, художник сразу переходит к символике цветов, возвышая каждый из них до уровня философского понятия. Так, белый для него — «символ мироздания, в котором исчезают все цвета как материальные качества и субстанции. Этот мир находится столь высоко над нами, что уже никакой звук не достигает нас. Исходит лишь великое молчание, которое материально можно представить в виде непреодолимой и нерушимой холодной стены, уходящей в бесконечность. Поэтому белый воздействует на нашу душу как великое молчание, для нас абсолютное»15. Соответственно черный «внутренне звучит как Ничто, лишенное возможностей, как мертвое ничто после угасания солнца, как вечное молчание без будущего и надежды»16. Более земными характеристиками наделены хроматические цвета: «Характернейшее свойство абсолютно зеленого — пассивность, вследствие чего от него исходит дух тучности и самодовольства. Поэтому в царстве цветов чисто зеленый — то же самое, что в царстве людей так называемая буржуазия: это неподвижный, довольный собой, со всех сторон ограниченный элемент. Зеленый подобен толстой, очень здоровой, неподвижно лежащей корове, которая только со жвачкой способна смотреть на мир близоруким, тупым взглядом»17. Такой текст вознаграждает чувство юмора читателя. Но попробуем отвлечься от его неловких метафор и подойти к содержанию книги всерьез. Сквозь псевдофилософскую беллетристику Кандинского просвечивают хорошо известные данные психологии восприятия цветов. Действительно, зеленый воспринимается преимущественно как цвет спокойный, белый несет в себе потенцию пространственности, черный вызывает ощущение глухоты, отсутствия цвета. Но все это верно только в том случае, если рассматривать каждый цвет отдельно и отвлеченно, в отрыве от реального цветового окружения в картине или предметной среде. При этом для хроматических цветов должно быть введено еще одно ограничение: в непрерывном спектре необходимо выделить узкий диапазон, по отношению к которому могут быть действительны утверждения о «возбуждающем», «успокаивающем», «согревающем» характере цветового оттенка. Известно, например, что «спокойный» зеленый может стать резким, кричащим, если взят тон большой яркости или если он соседствует с контрастным к нему красным. Поэтому «собственное звучание» цвета на практике проявляется лишь в тех немногих случаях, когда цвет берется изолированно, что возможно, например, в знаковой промграфике или при окраске ограниченных плоскостей. В картине, тем более такой многоцветной, как у Кандинского, «внутренние» свойства цветов сейчас же растворяются во взаимодействиях и неопределенности тональных градаций. Далее, для того, чтобы сохранить собственное «звучание» цвета, нужно было бы полностью ликвидировать форму, которая, по мнению художника, также обладает имманентным смыслом. Достаточно представить себе, например, тот же зеленый наложенным на форму резких зигзагообразных очертаний, чтобы понять, что от его «самодовольной буржуазности» ничего не останется. Но в картине, каким бы расплывчатым ни было пятно, оно непременно имеет какие-то очертания и, стало быть, подчинено им. Кандинский считал, что подлинно духовное искусство можно создать, только освободив живопись от изображения, ибо «внутреннее звучание» предмета противодействует «звучанию» первоэлемента. Эту мысль, которая и является обоснованием абстракционизма, он многократно повторял в своих работах. Но откуда берется сама эмоциональная реакция на тот или иной цвет? Кандинский полагал, что она изначально заложена в нем: отвлеченное значение цвета предпослано его воплощению в предметах и независимо от них. Однако даже из его рассуждений о символике цвета видно, что дело обстоит прямо противоположным образом. Любая из его характеристик начинается, например, с таких утверждений: «Желтый — типично земной цвет», «синий — типично небесный цвет». И в самом деле, сколь-нибудь определенная эмоциональная оценка цвета возможна только потому, что в ней выражается обобщение явлений природы и окружающего предметного мира. Так, градации красного конца спектра оцениваются как «теплые», «горячие» или «возбуждающие» вследствие того, что сознание закрепило за ними образы огня, солнца, крови и в дальнейшем, в социальной практике, эти зрительные абстракции были поддержаны символическим использованием цвета. Точно так же холодные цвета воспринимаются как таковые потому, что это — цвета неба, морской воды, льда, снега. Зеленый потому приносит глазу успокоение, что он господствует в природном ландшафте, а черный мрачен, поскольку он неразрывно связан с ночью, темнотой. «Внутреннее звучание» цвета не есть имманентно присущее ему качество, противостоящее миру конкретных явлений, напротив — оно выводится из этого мира. Поэтому говорить о том, что изображение противоречит собственному значению цвета, бессмысленно. Это хорошо понимал и такой художник, как Брак, когда в свои первоначально отвлеченные композиционно-цветовые схемы вводил те или иные предметы как раз с целью усилить реакцию на цветовое пятно, сделать ее более определенной.18 Но человеческое сознание, обладая способностью к обобщению явлений, сохраняет и способность гибко, подвижно реагировать на них, постоянно проверяя и корректируя ранее сделанные выводы. По отношению к цвету это сказывается в том, что его эмоциональная оценка изменяется в зависимости от конкретной ситуации. Так, черный, усиливая сияние ярких, радостных тонов, может ассимилироваться ими, и его собственный эмоциональный тон будет поглощен общей оценкой данной цветовой организации. Точно так же и «уравновешенный» зеленый может вызвать прямо противоположную реакцию, например, в том случае, если плотным чисто-зеленым цветом покрыты стены помещения. Объект, конкретный носитель цвета, в целом определяет наше отношение к этой его частной характеристике; разумный человеческий глаз настроен на целостное восприятие мира, ибо только таким образом возможно его познание, верная ориентация в нем. Из сказанного можно сделать вывод, что нет никакого «внутреннего звучания»; никакого стабильного, независимого от человеческого опыта содержания цвет в себе не несет. Существует только реальное бытие цвета в реальной среде и динамика человеческого сознания, способного познавать его закономерности. Любые же попытки закрепить за цветом раз и навсегда данное значение ведут лишь к фетишизации этого феномена и произвольным домыслам. После Кандинского таких попыток делалось немало. Работали целые психологические лаборатории, выпускались рекомендации, адресованные рекламным агентствам и службам дизайна. Конечно, от наивной символики Кандинского пришлось отказаться. Но и более трезвые и осторожные выводы не содержали в себе ничего, что не было бы уже интуитивно известно художнику. Попытки же выразить это в виде закона терпели неудачу, ибо всегда обнаруживалась обширная область, для которой такие правила недействительны. Подобные заключения специалистов по цвету — либо не закон (если они относятся к частным случаям), либо «закон» неверен, ибо, будучи сформулированным в общем виде, он никак не может охватить всех многообразных случаев применения цвета. Притязания на научность и объективную истинность здесь несостоятельны. Для художника-проектировщика есть только одна объективность — объективные условия, сформулированные в данной проектной задаче. Из них он и исходит, полагаясь в остальном на собственный вкус, культуру и колористическое чутье. Так создавались лучшие, наиболее творческие решения в архитектуре и художественном конструировании. Идеалистическое представление об имманентных свойствах цветов неизбежно ведет к догме, регламентации творчества ремесленными правилами о якобы априорных значениях и предпосланных художественной деятельности «объективных» закономерностях. Здесь можно вспомнить глубокое замечание Ленина, касающееся более общих проблем познания, но, несомненно, справедливое и по отношению к данному частному вопросу: «...критерий практики никогда не может по самой сути дела подтвердить или опровергнуть полностью какого бы то ни было человеческого представления. Этот критерий тоже настолько «неопределен», чтобы не позволять знаниям человека превратиться в «абсолют», и в то же время настолько определенен, чтобы вести беспощадную борьбу со всеми разновидностями идеализма и агностицизма»19. Теория «духовного искусства» Кандинского не считается с этой относительностью человеческого знания, в которой как раз заложена возможность его развития и обогащения; превращая в абсолют некоторые обобщения опыта, она ведет к доктринерству. Идейно-теоретические установки Баухауза мало повлияли на общие воззрения Кандинского, но укрепили его стремление к «объективному» описанию художественной формы. В своей второй теоретической работе он настаивает на необходимости строго научного изучения свойств линии, цвета, композиции и считает нужным привлекать для этого математику и данные психофизиологии. «Расчленить сложное и рассматривать только элементарное не просто. Но такие эксперименты и наблюдения заключают в себе единственную возможность подойти к основанию живописных сущностей, стоящих на службе композиционных задач. Этот метод использует «позитивную науку»20. Однако основа его теоретических представлений осталась прежней. Методы «позитивной науки» подчинены той же цели — выявить спиритуалистически понимаемое «внутреннее звучание» первоэлемента. Точку Кандинский понимает как потенцию формы, и по этому поводу им также создано немало аллегорических фантазий с привлечением материалов биологии, микрофотосъемок, нотной графики, архитектуры и хореографии. Приведем только одно рассуждение, в котором Кандинский вновь отстаивает идею самоценности первоэлемента. В изобразительном искусстве (Кандинский называет его «предметным») «звучание элемента «в себе» замаскировано, оттеснено. В абстрактном искусстве оно достигает полной силы открытого звука. Как раз маленькая точка может стать здесь неоспоримым свидетельством. В области «предметной» графики существуют гравюры, состоящие из одних точек <...> вследствие чего точка должна симулировать линию. Ясно, что в основе этого лежит неправомочное использование точки, так как точка, подавленная предметностью и ослабленная в своем звучании, осуждена на жалкое полусуществование. В абстрактном искусстве, само собой разумеется, средство может стать целесообразным и композиционно необходимым. Здесь доказательства излишни»21. Доказательства излишни, видимо, только потому, что без всяких доказательств принимается в качестве высшей цели искусства обнаружение звучания точки, а не выявление иных созвучий. Но допустим, что Кандинский прав, и первоэлемент обладает каким-то первосмыслом. Можно ли организовать их последовательность в осмысленный текст? В теории формы художник идет тем же путем, что и в теории цвета. Вначале дается чертеж — элементарная организация из вертикальных, горизонтальных, наклонных или кривых линий, созданных движением точки на плоскости. Его сопровождают определения, известные из учебников геометрии, и затем без всяких промежуточных стадий теоретическая мысль возносится в высшие сферы: идет нанизывание символики и ассоциаций. Горизонталь — плоскостность, холодность; вертикаль — теплота; диагональ — сочетание того и другого, их пересечение дает звезду с различным распределением «температур». Им ставится в соответствие температурная шкала цветов. Покончив с линией, Кандинский переходит к анализу углов, в результате которого выясняется, что «звучание» прямого угла — холодность и повелительность, острого — высокая активность, тупого — вялость, слабость и пассивность. Этим «звучаниям» Кандинский далее придает смысл «красивого графического перевода художественного творчества»: острый угол соответствует внутреннему предварительному размышлению (видению), прямой — мастерскому исполнению (воплощению), тупой — чувству неудовлетворенности после завершения работы. Хотя фантазия художника на этом исчерпывается, читателю ясно, что такого рода новелл об угле можно было выдумать очень много. Далее идут сочинения того же типа о квадрате, треугольнике, круге, кривых линиях и ограниченных ими плоскостях. Хуже всего то, что, стремясь довести догму до полной законченности, автор закрепляет за каждым первоэлементом свой цвет и даже пытается математически вычислить «вес» и «силу» фигур и составляющих их частей. Здесь уже произвол становится просто вопиющим, и нацеленная на научность и выявление «объективных закономерностей» доктрина оборачивается диктатом беззакония, гораздо худшим, чем диктат нормативной академической эстетики. Причина этого, так же как и в случае с цветом, в самой постановке задачи — нормировать форму, закрепить за ней исходный, доопытный смысл. В ассоциативной цепочке рассуждений Кандинского, безусловно, всегда есть пункт, в котором он еще не отрывается от реальности. Например, говоря о плоскости, он замечает, что движение по ней вправо будет восприниматься как движение «к себе», «домой», а влево — как движение «от себя», «вдаль». Но, во-первых, такое значение явно не принадлежит ни плоскости, ни линии как таковым, оно привносится из естественной направленности жеста и привычки европейца читать текст слева направо. Во-вторых, для того, чтобы выявить даже это простейшее значение, недостаточно просто провести линию: необходимо каким-то образом указать ее направление, например ограничить с одной стороны. Если на ту же линию положить какую-либо форму, зрительная реакция изменится — она будет восприниматься уже не как движущаяся точка, а как опора, принимающая на себя давление другого элемента. Известно, что расположенная в верхнем углу плоскости изолированная фигура воспринимается как взлетающая или висящая в пустоте, как фигура невесомая. Но достаточно связать ее каким-то образом с ниже расположенной конфигурацией или «прикрепить» линией к одному из краев плоскости, как первоначальное ощущение станет иным. Понятно, почему это происходит: расположение геометрических форм на плоскости воспринимается как обобщенная модель взаимодействия реальных объектов. Плоскость, став живописной или графической поверхностью, трактуется зрением как проекция пространства, и все помещенные на ней абстрактные конфигурации оцениваются как планы реальных фигур. Если тот или иной элемент несет в себе какой-то намек на смысл (например, треугольник, обращенный основанием вниз, видится как устойчивая фигура, а пятно, очерченное сложной кривой линией, как фигура мягкая или жидкая), то, во-первых, этот смысл исходит из опыта зрительного постижения действительности, а во-вторых, он неустойчив и легко меняется в зависимости от положения элемента и его отношения к другим формам. Поэтому, чем дальше разрастается система, построенная из абстрактных фигур, тем более неопределенным становится «внутреннее звучание» ее составляющих. Из таких слов нельзя создать осмысленного текста, ибо как раз текст отрицает первичное значение слова. Поэтому абстрактная картина Кандинского неизбежно скатывается к тому состоянию, когда она «отражается только на поверхности сознания». Неискушенный зритель, относящийся к живописи этого художника просто как к декоративным композициям, прав; его нельзя упрекать в профанации высокого искусства, ибо знакомство с теорией Кандинского ни на шаг не приближает к постижению якобы заключенной в его живописи духовности. И это неизбежная судьба абстракционизма любого оттенка — «геометрического», «лирического» или «иероглифического». Самое большее, что можно ожидать от таких картин, это хорошей ритмической построенности и красивого колорита. Но в многолетней истории абстракционизма и эти ожидания оправдывались нечасто. Одна из причин в том, что художники вовсе не хотели писать приятные для глаза картины, а претендовали на выражение жизни «духа» — внутренних психических состояний или трансцендентных сущностей, духа современного общества или научной революции. По существу, в теории Кандинского речь идет не о воплощении духовного абсолюта в изменчивых формах живописи, а об абсолюте живописной формы, на которую лишь набрасывается мистический покров духовности. Его понимание идеального содержания крайне ограниченно; в теории ему фактически отводится служебная роль: задержать первоэлемент на исходной стадии, закрыть путь к становлению подлинно глубоких идеализаций. Искусственно встроенная в материальное основание живописи «духовность» неизбежно оказывается зажатой узкими рамками, допускающими лишь вульгарное ее истолкование.

Конечно, сейчас к теории Кандинского мало кто относится всерьез, как к научной теории. Скорее, в ней видят своего рода историческую реликвию или ценное начинание, предпринятое слишком рано, без достаточной научной базы и потому неосуществившееся. Но представление о том, что в идеях Кандинского было рациональное зерно, которое он по каким-то внешним причинам не смог развить, едва ли правомерно. Как раз это зерно не рационально. Идея редукции к живописным сущностям не могла привести ни к чему иному, как к уничтожению духовного начала живописи, к ее плоской материализации, превращению картины в объект. И дело не только в мистицизме художника, который влечет его к наивному символизму и превращает научную теорию в мистификацию. Здесь несостоятельна сама посылка — допущение, что исходный материал живописи может нести в себе какой-то внутренний, объективно присущий ему смысл. Отталкиваясь от этой идеи, можно идти только в двух направлениях: или предаться фантазиям о знаковом содержании элементов формы, а стало быть и догматическому волюнтаризму, или просто изъять первоэлемент из контекста, неизбежно разрушающего его первосмысл, и предоставить ему возможность до конца реализовать себя. На этом втором пути и возникает «Черный квадрат» Малевича как наиболее законченное воплощение самостоятельного значения живописной формы. Очевидно сходство воззрений Малевича с воззрениями Кандинского. Правда, у Малевича иррационализм уже столь полно завладевает самим способом мышления, что говорить о сколько-нибудь связной теоретической концепции невозможно. Законам логики такое мышление не подвластно, противоречия и невнятность суждений для него норма. Сквозь сумрак полуосмысленных фраз, метафор и пророчеств проступает определенное состояние сознания, жаждущего скорейшей расправы с мимезисом, человеческим содержанием и установления единовластия краски в царстве живописи. «Художник может быть творцом тогда, когда формы его картин не имеют ничего общего с натурой»22. «Духовную силу содержания отвергнуть как принадлежность зеленого мира мяса и кости»23. «Как только выстроится таковая конструкция, она будет выражать собою новый физический вывод и станет предметностью наряду со всеми мировыми живописными растениями»24. «Я хочу быть делателем новых знаков моего внутреннего движения»25. Говоря о «поверхности», на которой природа творит свои формы, Малевич пишет: «Такая же возникла перед творцом-художником творческая поверхность — холст его, место, где строит мир его интуиция, и также текущие силы живописно-цветовых энергий регулируются им в разнообразных формах, линиях, плоскостях; также он творит формы, отдельные элементы знаков и достигает единства противоречий на своей живописной поверхности»26. Исходя из «экономического измерения» (понятие это у Малевича является вольной переработкой принципа экономии мышления эмпириокритицизма), художник призывает к максимальной экономичности живописных средств, доходя до требования ликвидации цвета и какого-либо формального разнообразия. Так возникли простейшие знаки супрематизма — квадрат, крест, прямоугольник, — являющиеся символами то ли «внутреннего движения», то ли «вечного ничто». Во всяком случае, они символизируют полную отрешенность от здешнего мира, который художник в брошюре «Бог не скинут» решительно объявил несуществующим, а всякие попытки познать его безумными27. Трудно сказать, какой смысл придавал Малевич «первоначалам» живописной формы. В некоторых его статьях и брошюрах цветовая масса рассматривается как первоисточник всего видимого, а объекты реального мира оказываются производными от нее, своего рода воплощениями цвета. Художник мыслится как демиург, творящий объекты, равноценные объектам природы и техники28. В других случаях Малевич считает супрематические формы «знаками сил утилитарного совершенства», а белый и черный цвета — «формами действия». В некоторых его рассуждениях и сама цветовая масса предстает как вторичная по отношению к тому Ничто, из которого бог создал вселенную. Поэтому в соответствии с принципом экономии следует отвергнуть и ее и прийти к белому, который является репрезентацией бесконечного, или уничтожить цвет вообще. Малевич решительно отвергал правомочность эстетического подхода к цвету и считал свою цветовую систему философской: «Раскрытие цвета или тона в произведениях зависит не от эстетического феномена, а от общего источника самого материального и от композиции элементов, которые создают порцию или форму энергии»29. Вся эта путаница, доходящая до бессмыслицы, происходит именно от стремления наделить живописную праформу первозданным смыслом. Поэтому в некотором отношении более привлекательна позиция Делоне, который с самого начала отказался от таких попыток. Сочинения Делоне по вопросам искусства были изданы в 1957 году искусствоведом Пьером Франкастелем и возведены им в ранг теории. Здесь явное недоразумение. Никакой теории Делоне не создал и не собирался создавать, о чем он говорил сам. Все написанное им имеет одну цель: пропаганду собственной живописи и идеи, что живопись должна быть сведена к ее материальной основе. Употребляемые им определения абстрактной живописи как «объективной», «реалистической», «живой», «присутствующей» имеют однозначный смысл: картина тождественна своей материальной форме. Идеал Делоне — «форма, которая не является больше ни анализом, ни описанием, ни психологией, — форма чисто пластическая, в которой цвета соотносятся друг с другом как части конструкции»30. Правда, пропагандистская направленность сочинений Делоне определяет приподнятость и риторичность стиля, вследствие чего они насыщены такими понятиями, как «лиризм», «драматизм», «универсальность», «субстанция», «вечное», «тайна» и т. п. Но возвышенная лексика, по существу, имеет здесь очень заземленный смысл. Так называемая теория цвета Делоне ограничивается тем, что сводит роль цвета в живописи к психофизиологическим эффектам. Когда Делоне говорит о «симультанности цветов», он имеет в виду лишь одновременное воздействие на глаз волн разной длины и возникающие при этом контрасты. Динамизм картины понимается просто как оптическое смещение тонов, например выдвижение оранжевого вперед, на зрителя, и углубление синего в плоскость. «Такая живопись приобретает народный характер в том смысле, что она прямо воздействует на восприимчивость зрителя. Она не останавливается в своем вечном движении, непрерывном стремлении к совершенству. Мы приходим к чисто драматическому произведению, так как все составляющие его элементы есть элементы визуальные: цвета, свет. Отношения цветовых контрастов между ними, симультанный контраст создают глубину, движение, которые действуют сильнее, чем все перспективы европейские, индусские, китайские и пр., поскольку они зависят исключительно от зрения творца»31. Отсюда понятно, что в теории здесь нет необходимости, более того, для такой системы взглядов теоретичность просто неприемлема. Поэтому Делоне с язвительностью относился ко всякому философствованию по поводу абстрактной живописи и в письме к соратнику Кандинского Францу Марку писал: «У меня нет философии... Я никогда не говорю о математике, и меня совершенно не занимает Дух»32. Далее Делоне с раздражением говорит о геометрии как «профессорском изобретении», высказывает свое отвращение к «кабалистическим символам», разговорам о музыке, звуке и пр. Вернее всего, здесь имеется в виду книга Кандинского «О духовном в искусстве», которая незадолго до того была прислана Делоне автором и первоначально очень заинтересовала его, поскольку он надеялся найти в Кандинском единомышленника. Понятно его разочарование: «Все, что вы говорите, — схоластика... Вы лишь запутываетесь в словах и абстракциях. У вас нет никакой ясности»33. Конечно, позиция самого Делоне абсолютно ясна, но и достигнута эта ясность ценой отказа от задачи выражения какого-либо содержания в живописи. Теперь должна стать более понятной причина тяготения ранних абстракционистов к архитектуре, прикладному искусству, художественному конструированию. Избранное ими направление творчества неизбежно вело к немоте, само существо абстрактной живописи отталкивало их притязания на выражение духовности. Поэтому они и стремились найти для себя опору в материальных сферах художественной культуры. В предметном конструировании абстракционизм окончательно овеществлялся; то, что было заложено в картине как потенция, получало реализацию в объемно-материальных формах. Фактическая бессодержательность восполнялась функционально-утилитарным назначением вещи. Здесь нет возможности подробно анализировать формы и результаты альянса абстракционизма с движением «производственного искусства», деятельностью Баухауза, конструктивизмом. Однако отметим одну черту, которая, видимо, стала второй предпосылкой такого союза. Это — идеалистичность социальных программ, вызревавших внутри ряда направлений материально-художественной культуры первой четверти XX века. Деятели Баухауза видели в архитектуре и художественном конструировании способ преодоления классовых противоречий, создания гармоничного мироустройства. В выдвинутой Вальтером Гропиусом идее «большого здания», в унаследованной от романтизма концепции «единого произведения искусства» (Einheitskunstwerk или Gesamtkunstwerk) отчетливо прослеживалось не только стремление к синтезу искусств, но и воля к созданию новой соборности, духовного единства общества. Считая, что «не политическая, а только полная духовная революция может сделать нас свободными», основатель Баухауза призывал к «большому художественному творчеству», на основе которого народ «вновь восстановит себя». «Он [художник. — В.К.] должен духовно соединить равных, близких по убеждениям трудовых людей тесными личными связями, так же как это делали мастера готических соборов... и таким образом в новом жизненном и трудовом сообществе всех художников заложить основы грядущего собора свободы, который будет не препятствовать, а способствовать единству народа»34. Подобные же представления о материально-художественной культуре как способе преодоления социальных противоречий, гармонизации общества, развивались Ле Корбюзье. Особенно ярко они проявились в концепциях голландской группы «Де Стейл». Наиболее видные ее деятели Мондриан и Ван Дусбург прямо говорили о близком конце искусства, поскольку в будущем оно должно претвориться в жизнь, в реальность. Абстрактная живопись (которая здесь называлась конкретной) рассматривалась как своего рода модель грядущего мироустройства. Ван Дусбург писал: «Искусство, так же как и наука и техника, есть метод организации жизни в целом. Мы пришли к заключению, что современное искусство перестает быть мечтой, перестает отворачиваться от реального мира, перестает также быть средством обнаружения космических тайн. Искусство — вездесущее и реальное выражение творческой энергии, которая организует прогресс человеческой жизни, то есть оно является инструментом всеобщего действующего процесса»35. В системе воззрений такого рода формально-художественная конструкция (будь то архитектурное сооружение или абстрактная картина) со свойственной ей согласованностью частей рассматривается как идеальная модель и план социальной реконструкции, организации человеческого мира по законам формообразования. Поэтому идеализм ранних абстракционистов находил себе продолжение и своеобразный выход в идеях жизнестроения, преобразования художественной деятельности в «социальное творчество». Примечания1. Kandinsky Über das Geistige in der Kunst insbesondere in der Malerei. München, 1912, S. 20. 2. См.: Ringbom S. The Sounding Cosmos. A Study in the Spiritualism of Kandinsky and the Genesis of Abstract Painting. Abo, 1970. (Abo akademi. Vol. 38, № 2.) 3. Kandinsky. Uber das Geistige in der Kunst, S. 32. 4. Kandinsky. Punkt und Linie zu Fläche. Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente. München, 1926, S. 14. 5. Ibid., S. 77. 6. The Blaue Reiter Almanac. New Documentary Edition. London, 1974, p. 147. 7. Ibid., p. 162—163. 8. Kandinsky. Uber das Geistige in der Kunst, S. 56. 9. Kandinsky. Uber das Geistige in der Kunst. 5. Auflage. Bern-Bümpliz, 1956, S. 128—129. 10. Kandinsky. Punkt und Linie zu Fläche, S. 11. 11. Kandinsky. Uber das Geistige in der Kunst. 5. Auflage, S. 82. 12. Очевидно, это противоречие осознавал сам художник. Во всяком случае, он всерьез задавался вопросом о возможности прямого излучения художественной формы, телепатической передачи ее от сознания творца к сознанию воспринимающего. (См.: Ringbom S. Op. cit., p. 49—50.) 13. The Blaue Reiter Almanac, p. 80. 14. Цит. по: Geelhaar Ch. Paul Klee and the Bauhaus. Bath, 1973, p. 11. 15. Kandinsky. Uber das Geistige in der Kunst. München, 1912, S. 67—68. 16. Ibid., S. 68. 17. Ibid., S. 66. 18. Вальдемар Жорж о Браке: «Он превращает белое пятно в лист нотной бумаги, поскольку полагает, основательно или нет, что здесь вмешивается зрительная память и впечатление белизны от просто пятна не столь сильно, как от вида книжного или газетного листа, о которых мы из опыта знаем, что они белые». (Цит. по: Golding J. Cubism, p. 119.) 19. Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 145—146. 20. Kandinsky. Punkt und Linie zu Fläche, S. 61. 21. Ibid., S. 47. 22. Малевич К. От кубизма и футуризма к супрематизму, с. 9. 23. Малевич К. О новых системах в искусстве, с. 31. 24. Малевич К. От Сезанна до супрематизма: Критический очерк, с. 8. 25. Малевич К. О новых системах в искусстве, с. 7. 26. Там же, с. 3. 27. См.: Малевич К. Бог не скинут: Искусство, церковь, фабрика. Витебск, 1922. 28. См.: Malevich К. S. Essays on Art 1915—1918. Copenhagen, 1968, vol. I, p. 120—122. 29. Ibid., p. 125. 30. Delaunay R. Du cubisme à l'art abstrait, p. 98. 31. Ibid., p. 168. 32. Ibid., p. 182—183. 33. Ibid., р. 182. 34. Dokumente [des Bauhauses]. — In: Hüter K.-H. Das Bauhaus in Weimar. Berlin, 1976, S. 209. 35. Цит. по: Apollonio U. Mondrian е l'astrattismo. Milano, 1976, p. 11.

|

|

© 2025 Пабло Пикассо. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |