а находил их.

|

На правах рекламы: • Мышцы растут быстрее на тренажерах https://izgotovitel-trenazherov.ru/ для спортзалов и дома. |

Глава IIIПримем упоминание «роз в упоительный час» как вступление к розовому периоду. Хотя «Песнь несчастного в любви» цитировалась только лишь потому, что это прекрасные стихи. А через десять строф можно прочесть: Рак протухший, Салоник отбросы, Возможность существования подобных противоположностей в одном человеке позволяет утверждать, что Аполлинер и Пикассо были художниками, которые обогащали друг друга. Способный к описанию романтических чувств утраты или разлуки, Аполлинер обладал такой могучей проницательностью, которой было доступно видеть и сверкание, и гниение, и потому он мог сотворить поэтическое обрамление, необходимое для видения Пикассо. Роже Шаттюк перечисляет роли, исполняемые Аполлинером, — роли клоуна, ученого, пьяницы, гурмана, любовника, преступника, набожного католика, Вечного жида, солдата и, наконец, примерного супруга, — и добавляет: Вскоре поэт станет тем проводником, который поведет Пикассо от голубого периода к розовому. Несомненно, на это влияли и другие друзья, и другие факторы. Одним из них было увенчавшееся успехом ухаживание за Фернандой; чуть позже, когда в его жизнь войдут Лео и Гертруда Стайн, Пикассо начнет регулярно продавать им свои работы. Ему стало трудно пользоваться сдержанной палитрой. Много значил также возникший у него интерес к цирку Медрано, расположенному у подножия Монмартра. Перемена колорита была вызвана не только изменениями в личных обстоятельствах. Для этого был необходим более могучий импульс. В конце концов, были еще некие силы, которые не выпускали его из голубого периода, и они воздвигали перед ним стену страхов. Бесполезны попытки понять Пикассо, не принимая во внимание, что он никогда никого не допускал к безмерным страхам, хранящимся в глубинах его души. Одним из главных постижений его более чем девяностолетней жизни является то, что он приручил свои страхи и превратил их в стимул к работе. И как же он работал! Работа была его лекарством. Мы вполне можем рассматривать голубой период в качестве некой защиты от ужаса. Если же мы зададим вопрос: какого ужаса? — то ответа на этот вопрос нет. Страх, ужас — понятия абстрактные. Мы не в состоянии определить первопричину или найти объект страха. Мы только осознаем, что нам страшно, с этим страхом мы просыпаемся, и этот страх постоянно живет в нас, будто нашу душу от чего-то подташнивает. Когда страх нарастает, то все приобретает преувеличенное значение — безумие прячется за линией круга здравомыслия, которой мы окружаем себя. Посредством этого круга человек старается возвести последнюю границу, отделяющую его от взрывных сил, таящихся в его психике. Поскольку все это звучит достаточно безумно, мы обязаны сознавать, что разумность сохраняется благодаря психическому равновесию, которое полагается на то, что безумие можно выровнять. В те годы Пикассо мог представлять себе синий цвет энергией, которая в состоянии удерживать вдали враждебные силы. Сдержанная палитра, возможно, защищала его от вторжения, которое он сам вряд ли мог определить. Но он был уверен, что это вторжение готово его уничтожить. Если относиться к Пикассо 1904—1905 годов, последних годов голубого периода, как к совершенно нормальному, усердно работающему художнику, то мы столкнемся с единственной странностью, весьма благотворной странностью — с его уверенностью в том, что стоит ему сменить голубой колорит на ярко-зеленый или сверкающе-красный, как картины его перестанут покупать. Это своего рода шаманство. Но в таком случае есть ли хоть один талантливый художник, в котором не живет самая примитивная вера в то, что во всех его работах присутствует магия? Вовсе не трудно относиться к занятию живописью как к оккультному действу — ведь она превращает кусок бумаги, лоскут ткани или стену пещеры в нечто жизнеподобное. Если я актер и очертания моего рта выражают некие эмоции человека, то я должен все несколько преувеличивать, и тогда я приближусь к желанному образу, и, наоборот, если я хочу войти в чье-то эмоциональное состояние, то мой рот должен принять определенные очертания. Проще сказать, актер — это тот, кто передразнивает другого человека. Однако и художник передразнивает объект изображения. Линии, возникающие по воле художника, переводят его в иную, особую форму существования. И довольно скоро художник убеждается, что форма может выражать собой не только тот объект, который был для нее натурой. Цифра 7 всегда будет выглядеть как перевернутый нос. Но давайте вернемся немного назад, к той депрессии, с которой Пикассо входил в голубой период. Можно предположить, что его мучили те же, что и в детстве, страхи. Куда бы он ни глянул — на стену в пятнах, на трещину в стекле окна, — всюду он видел присутствие божественного творца, более могущественного, чем он сам, творца, который мог показать лицо химеры в потрескавшейся штукатурке. А разве в обвисшем флаге не угадывался вялый пенис? Вряд ли возможно даже представить себе, как действовали на него предметы. Один объект говорил о других, обладающих той же формой, но обозначавших совсем иное (повторяюсь, 7 — равная перевернутому носу). Пикассо мог думать, что если он будет предаваться своему зрительному экстазу, то потеряет рассудок. И потому он защищал себя своей суровой палитрой и создавал вереницу людей, заточенных в оковы бедности, голода, трагических воспоминаний и страхов. Этот молодой испанский художник, который в своем голубом периоде занимался изгнанием дьявола, был тогда старше всех стариков. Если найдутся циники, которые считают, что работы Пикассо того времени всего лишь отражают тот факт, что прусская голубая краска была, возможно, самой дешевой краской из доступных бедному Пикассо, то они должны прямо сейчас же отложить в сторону эту книгу. Могу утверждать, что в депрессии и было его психическое спасение; во мраке существовала угрюмая сила, которая оберегала от влажного безумия его творческий огонь. Мудрая угрюмость была последней и лучшей защитой от психоза, и Пикассо, мановением руки переносящий жизнь на холст и бумагу, должен был чувствовать беспокойство рядом с той всеобъемлющей силой, которая устроила землетрясение в Малаге и унесла жизнь сестрички в Ла-Корунье Психоз — это ощущение того, что человек соприкасается с богами, даже если он этого не заслуживает или НЕ ЖЕЛАЕТ этого. И вот тогда монохроматическая палитра может стать тем фильтром, который удерживает на месте космические силы. Сможем ли мы прочесть подтекст активности Пикассо в 1904 и 1905 годах, когда он ухаживал за Фернандой и работал все ночи напролет, будто был часовым в ночном дозоре? Андре Сальмон пишет: «Одетый во все синее, в синюю рабочую одежду, он пишет синим при свете свечи». И вот в его жизнь входит Аполлинер. Поэт готов повести его по дороге к безумию. В то время как Пикассо, возможно, полагал, что только некая причудливость может выявить его значительность (как будто жанровые сцены, натюрморты и пейзажи были частью какой-то гигантской тюрьмы, управляемой чуждыми ему силами), неудивительно, что художник с легкостью поддался влиянию друга, который, до того как стать взрослым, прошел в детстве и отрочестве сквозь испытания бедностью, унижениями, бездомностью, безродностью и двойственным отношением к жизненным ценностям и которому было гораздо труднее, чем Пикассо. Благодаря разнообразию уникальной, почти барочной неустойчивости Аполлинер создал для себя весьма эксцентрический образ жизни, что восхищало Пикассо. Поэт не только игнорировал общепринятые правила, но и жил, опережая эпоху. Человек, желающий не отставать от Гийома Аполлинера, должен был рассматривать его под разными углами зрения, ибо он уже становился духовным предтечей надвигающегося кубизма. У Пикассо и Аполлинера совпадали мнения по поводу проклятого, апокалиптически рушащегося буржуазного общества. Неустойчивость общественной жизни, бывает, помогает справиться с собственными душевными тревогами. (Тебя еще не так «поимели», как тех, кто тебя «поимел»!) Последнее десятилетие девятнадцатого века и несколько первых лет двадцатого породили поколение богемы, символистов, еще-не-названных-этим-именем крипто дадаистов и сюрреалистов («патофизиков», как назвал их Альфред Жарри), которые были готовы — и только в этом они видели единственный выход — взорвать мир, духовно, социально, и, коли динамит так доступен, почему не взорвать его и физически? Вот что говорит об этом Ричардсон: До самой своей смерти, которая случилась спустя четырнадцать лет после их знакомства, Аполлинер был для Пикассо и всегдашним утешителем, и раздражителем. Он открывал перед воображением художника длиннющую череду интеллектуальных стимулов, новый взгляд на черный юмор, язычество и безбрежность секса, Аполлинер, чьими чувствами уже овладели работы Маркиза де Сада, — «самый свободный дух из всех когда-либо существовавших» — так писал Аполлинер, — без труда привлек Пикассо к поклонению этому культу Божественного Маркиза (не самого де Сада), обозначавшего искусство, как «непрерывное аморальное ниспровержение существующего порядка». Де Сад верил в абсолютную свободу. И, как вывод из этого, он был против собственности. А поскольку собственность начинается с тела — поговорим о сексуальных домогательствах! — Сад доказывал, что все мужчины и женщины должны иметь полные, но временные права на тела всех мужчин и женщин. После вопроса об изнасиловании немедленно возникает другой вопрос: что же делать с убийцами? И Сад отвечает: «Берегитесь друзей мертвеца». В таком случае, если все будут вынуждены собраться в банды, которые при необходимости станут мстителями, конечным результатом этой пирамиды станет монархия. Когда же дело доходит до возмездия, то кто может быть могущественнее короля? Как не оказаться привлекательной философии, соединяющей анархизм с монархизмом? Крушение логики вызывает к жизни магические миры. Однако, если заговорили о магии, о волшебстве, следует попытаться кое-что объяснить. Давайте допустим, что живописи присуща магическая сила — особенно если картина прекрасна, да и еще и принадлежит вам, — потому что в таком случае она в тысячу раз доступнее для восприятия, чем если вы случайно увидите ее в музее. Каждый раз собственник картины проникается все большим пониманием композиции, картина производит все большее впечатление. Она становится центром размышлений, побуждает к новым мыслям, заряжает зрителя энергией — все это предполагает в ней наличие волшебной силы. (Магия продуцирует бесценную энергию.) То же самое можно сказать и о памяти, спортивной победе, ритуальной церемонии или о политическом лидере, обладающем харизмой. Если это же мы можем сказать о любовниках, о детях и друзьях, то мы получаем своего рода уравнение: все, что оказывает на нас постоянное., все увеличивающееся дополнительное влияние, — наделено магией. Разумеется, это относится не ко всем картинам, которые нам принадлежат, не ко всем политикам, которые нас раздражают, и не к тем любовникам, которые вгоняют нас в депрессии, к утомительным ритуалам или отношениям, потерявшим для нас всяческий интерес. Повторения могут умертвить душу, и церемония, человек или предмет в состоянии обогатить нас, только когда их природа, их художественная природа, вознаграждает дальнейшим познанием или призывает к более глубоким отношениям. И вот, может быть, почему магия хорошей поэзии сильнее, чем магия хорошей прозы, — послание более неуловимо, более сконцентрированно и сильнее откликается на чувственный опыт.

Пикассо была необходима новая магия, чтобы отважиться на расставание с голубым периодом. Аполлинер предоставил ему ее. Вот последний взгляд на этот период: Разумеется, к ним же принадлежит и Жермен Гаргалло и, следовательно, связанный с ней Касагемас. Необходимо понять, что Пикассо испытывал затруднения в поисках выхода из голубого периода частично из-за того, что в ту же дверь ему нужно было вытащить и Касагемаса.

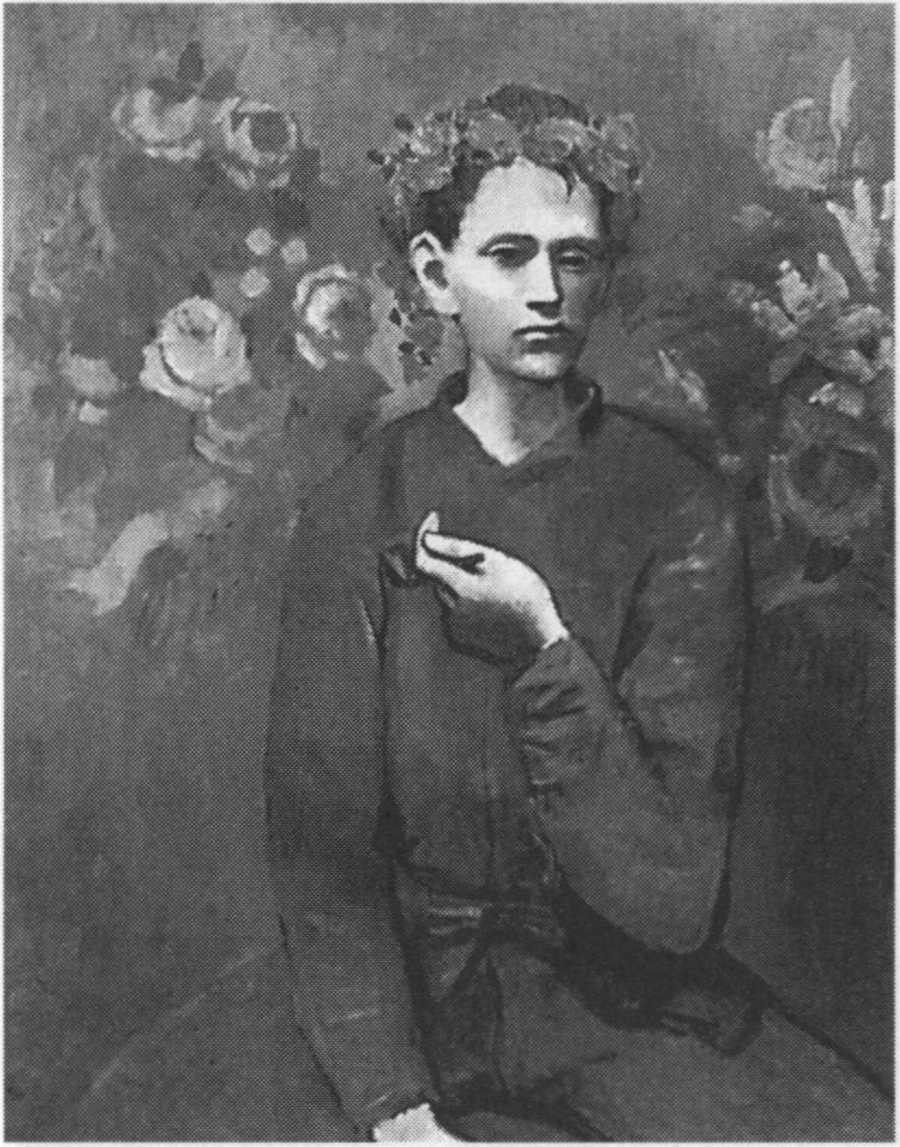

Однако не стоит забывать, что Пикассо черпал вдохновение в традиционных источниках, и первым из них с успехом могло быть творчество Сезанна. За эти годы Пикассо, несомненно, побывал на выставках Сезанна, кроме того, в запасниках Амбруаза Воллара хранилось несколько его старых работ. Пикассо вполне мог изучить эти работы, вглядываясь в каждый мазок кисти мастера. Сезанн был столь плодотворен, что его работы представляли собой целое царство новых идей, основанных на парадоксах восприятия, но при этом очевидна была неуклюжесть его техники, оставлявшей желать лучшего. Кто знает, каково было моральное состояние Пикассо, осознающего, что он мог бы сделать Арлекина получше и поинтереснее? В начале 1905 года, когда он, не оставляя ухаживаний за Фернандой, был все еще очень увлечен Мадлен, появилась работа переходного периода. На ней можно увидеть вариации четырнадцати конечностей (считая обезьяньи). Но только мать и дитя обнимают друг друга. Острота ситуации состоит в том, что картина сделана вскоре после аборта, который Мадлен сделала по настоянию Пикассо. Кажется, художник хочет сказать, что материнство — это единственное истинно нежное чувство, остальные же чувства человека направлены лишь на него самого. Но каков Арлекин, какова обезьяна, каковы мать и дитя! О другой работе этого переходного периода нам повествует Андре Сальмон: Однажды вечером, оставив компанию друзей, занятых интеллектуальным спором, Пикассо ушел в свою студию, взял эту картину, к которой не прикасался целый месяц, и дописал венок из роз на голове подмастерья. Добавив эту причудливую деталь, он превратил картину в шедевр».

Этот венок из красных роз мог стать тем стенобитным тараном, который пробил брешь в крепостных стенах, защищавших его душу. И вскоре его палитра и темы его картин придвинулись к «акробатам». Его странствующие жонглеры, акробаты, актеры живут на границе между стабильным обществом и бродяжничеством, и если вы начнете выискивать влияние, которое они оказывали на Пикассо, то в изобилии найдете его. Он наблюдал за странствующими цирками в Испании и за уличными представлениями в Париже и теперь, во все времена года, был частым посетителем цирка Медрано, расположенного у подножия Монмартра. Патрик О'Брайен описывает труппу, которую мог бы видеть Пикассо:

К тому же цирк связывал Пикассо с его прошлым... по всей Испании в дни его детства бродили труппы акробатов, иногда у них были обезьяны и медведи... и важно то, что в большинстве работ этого периода изображается не столько сам цирк, сколько бредущие в пустынном, неопределенном пространстве его актеры, в пыльных одеждах, предназначенных для представлений...»

И в центре этого влияния царит Аполлинер, живительная сила розового периода. Интересно сравнить работы Пикассо 1905 года с некоторыми стихами Аполлинера того же периода. Как в ннх много общего! Одинаковый букет мистических, еле ощутимых настроений страха и тоски, нежного участия и грозного чувства границы тишины, которую можно ощутить по вечерам, когда неизвестно, удастся ли прожить ночь. Акробаты

|

|

© 2025 Пабло Пикассо. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |