а находил их.

|

На правах рекламы: • Профессиональные силовые тренажеры из высококачественных материалов служат десятилетиями. |

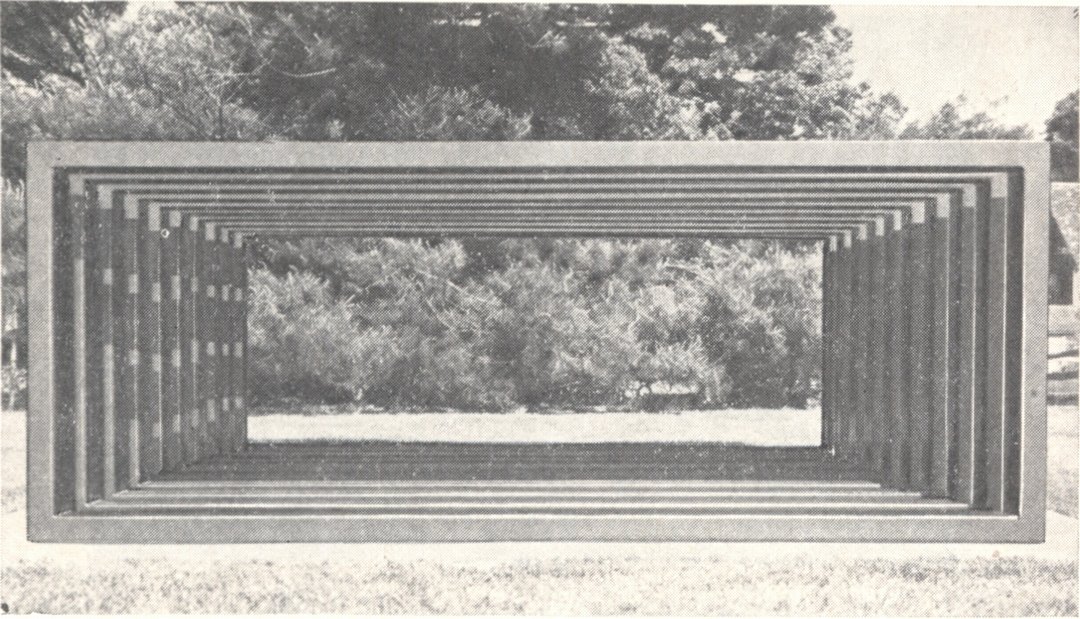

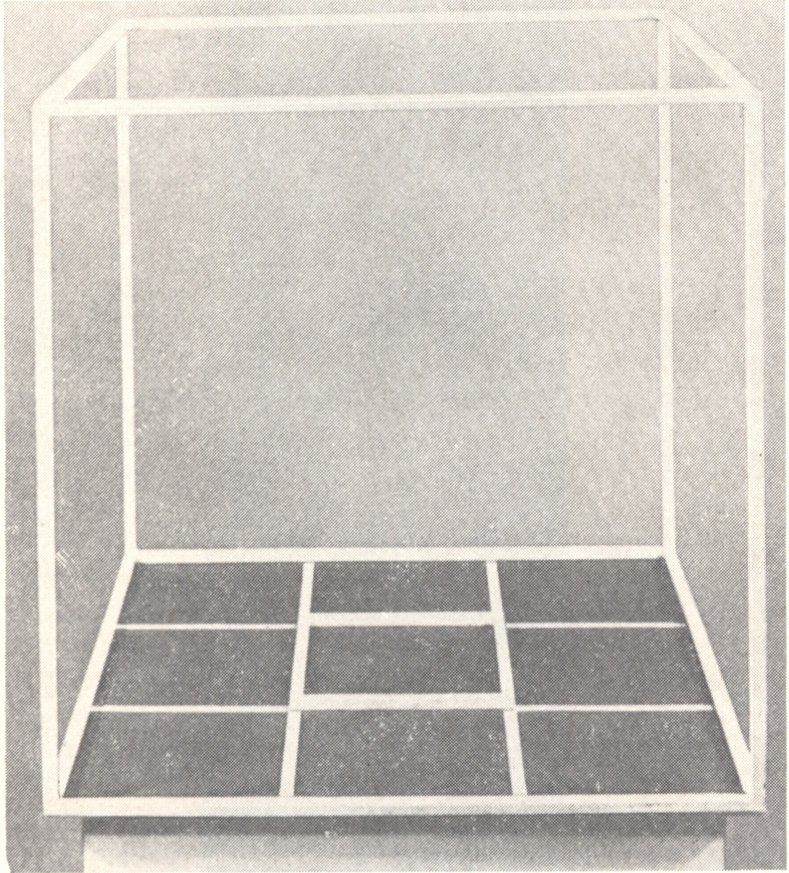

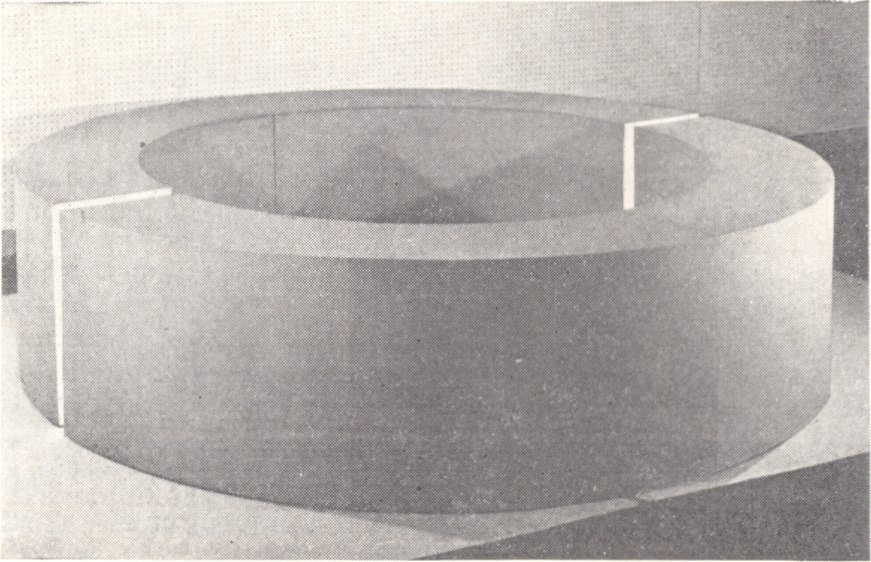

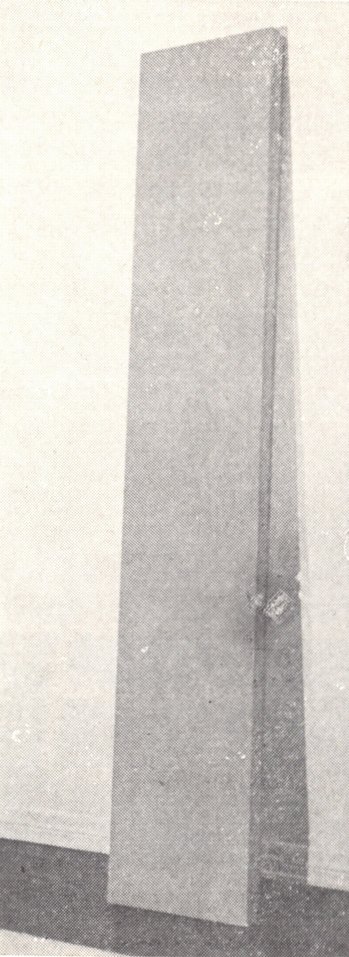

2. Искусство объекта и тотальное искусствоСреди разновидностей объект-искусства можно выделить две линии. С одной стороны, это направления, которые, продолжая абстракционизм, свели произведение к чистой материальности, превратив его в объект, равный другим объектам внешнего мира. Эта линия нашла себе наиболее полное выражение в минимальном искусстве. С другой стороны, в ряде направлений 60-х годов возобновилась традиция, идущая от Дюшана, который в 1916 году сделал серию реди-мейд, то есть попросту выставил в качестве произведений готовые изделия: писсуар, сушилку для бутылок, велосипедное колесо. Художники этого круга ограничивались демонстрацией на выставках различных предметов, прямо взятых из окружения или незначительно видоизмененных. Эта линия была представлена такими формами, часто перекрывавшими друг друга, как ассамблаж, бедное искусство, ряд проявлений энвайронмента (искусства окружения) и лэнд-арта (искусства земли). Две волны объект-искусства были встречными и переходили друг в друга через ряд промежуточных форм, ибо, как говорил Джеспер Джонс, «если живопись — объект, значит объект может быть живописью»1. Представители минимального искусства, продолжая тенденцию геометрического абстракционизма, и особенно американского направления «острых граней» (Барнет Ньюмен, Эллсуорт Келли, Кеннет Ноланд), попросту стремились свести форму к минимуму. Произведения таких художников, как Карл Андре, Дональд Джад, Роберт Моррис, Тони Смит, Дэн Флейвин и других представляли собой повторяющиеся пространственные конфигурации или объемы простейших очертаний и, как правило, огромных размеров. Чаще всего эти гладко окрашенные кубы, бруски, планшеты выполнялись на заводе по заказу художника. Создавая произведения предельно «объективные», то есть безличные и лишенные всякого намека на внутреннее содержание, минималисты ссылались на неопозитивистскую концепцию реальности. Так, художник Мел Бохнер, один из теоретиков нового авангарда, в своей статье о серийном искусстве (другое название минимализма) приводит такую цитату из Айера: «В вещах нет ничего сверх того, что может быть обнаружено путем полного перечисления всех описаний, которым они удовлетворяют». Отсюда делается вывод, что все объекты внешнего мира равны, автономны и не соотносимы друг с другом. Вещь может быть только описана в своем явлении, но сущностное ее познание исключено. В соответствии с этим объект в минимальном искусстве исчерпывается его видимостью. Говорить о личном опыте постижения действительности здесь невозможно, так как опыт — набор опытных данных, а понятие «я» представляет собой лишь «некоторую конфигурацию опыта». Отчетливо понимая, что данная позиция есть позиция солипсизма, Мел Бохнер утверждает ее в качестве основы минимализма. Солипсист «отрицает существование чего-либо вне замкнутых пределов его собственного сознания... Поскольку реальность рассматривается как находящаяся внутри границ мышления, ее измерения выбираются наугад и она теряет свои качества протяженности. Она становится плоской и статичной. Серийное искусство, с его в высшей степени абстрактными и упорядоченными манипуляциями мышления, точно таким же образом является самодостаточным и нереференциальным»2. Художники авангарда подчинили свое искусство идее непознаваемости мира. Критик Барбара Роуз говорит о том, что произведения минималистов, «означающие только самих себя», являются иллюстрациями положений Витгенштейна. «Нельзя отрицать, что эти молодые художники стремятся подавить или попросту изъять содержание из своих произведений... В таком случае, если мы рассматриваем произведение со стороны его внешнего вида, содержание должно быть не чем иным, как суммой утверждений о том, что оно имеет такую-то форму, занимает такой-то объем в пространстве, окрашено в такой-то цвет и выполнено из такого-то материала»3. Действительно, в элементарных объемах минималистов постигать нечего, их можно лишь описать. Эдвард Люси-Смит также видит в минимализме параллель лингвистической философии4. Розалинд Краус связывает это направление с концепцией зрительного восприятия Мерло-Понти5. Один из основоположников минимализма, Ричард Смит, говорил: «Я создаю живопись о коммуникации. Средства коммуникации занимают обширную часть в моем пейзаже. Мой интерес сосредоточен не столько на сообщении, сколько на методе»6. Выстроить искусство на солипсистских основаниях невозможно. По существу, художники и не претендовали на это. То, что они делали, — негативность в чистом виде, отказ от своей профессии. Было бы ошибочным изыскивать (как это иногда случается в критической литературе) в конусах, пирамидах и трапециях минималистов какой-то намек на внешний мир, например трактовать их как обобщение урбанистического пейзажа или как визуальную модель техницизма. Думать так — значит обойти существо дела. Один из представителей этого направления говорил: «Базис искусства — бездеятельное и незаинтересованное сознание. Акцент делается там, где он и должен быть: на сознании наблюдателя. Я применяю стандартизированные, повторяющиеся, скучные формы, поскольку они первичны и безвременны»7. Экспонаты минималистских выставок — громады ящиков, деревянные и металлические каркасы, расставленные как частокол доски — это преграда между миром и «бездеятельным» сознанием. Тяжеловесная материальность не допускает никакого, даже самого слабого, мерцания эмоций или отклика разума на движение жизни. Если подходить к минималистской теории только с точки зрения хода рассуждений, то она не нарушает правил логики. Но есть очевидная нескладица в самой сути дела. Если художники всерьез считали себя солипсистами, им незачем было заниматься искусством, даже в форме «коммуникации о коммуникации». Если же все предприятие с промышленным изготовлением «неописательных объектов» относилось к разряду шоу-бизнеса, при чем здесь профессорская терминология, хитроумные доводы и мудреный стиль ученых трактатов? Рвение, с каким минималисты предавались медитациям по поводу овеществленного ничто, наводит на мысль, что здесь была какая-то компенсация профессиональной недостаточности, восполнение образовавшегося вакуума. Вот, например, каким образом оперирует учением гештальтпсихологии скульптор Роберт Моррис. Он считает, что задача художника — воплотить в материале несуществующие (то есть наличествующие только в сознании) геометрические фигуры. Акт материализации идеального делает произведение абсурдным, ибо создается разрыв между «константой познания» и «вариабельностью опыта». То есть, зритель, глядя, например, на огромный куб минималиста, держит в представлении образ этой фигуры, но физически увидеть куб как таковой не может, ибо тому препятствуют перспективные искажения, а также неизбежность последовательного осмотра всех граней при круговом обходе. В установлении этого противоречия между стабильными формами сознания и бесформенностью текучего опыта видит Моррис задачу минимализма. Ссылаясь на такие открытые гештальтистами законы, как закон постоянства формы, тенденции к простоте, Моррис называет их факторами формирования веры, имея в виду под этим предшествующие опыту способы организации перцепции. «При восприятии наиболее простых правильных многогранников, таких как куб и пирамида, нет нужды двигаться вокруг объектов для того, чтобы достичь ощущения целого, гештальта. Человек видит и немедленно «верит», что форма внутри сознания отвечает наличному факту объекта. Представление (belief) в этом смысле есть одновременно род веры в пространственную протяженность и визуализация этой протяженности. Иными словами, речь идет о тех аспектах восприятия, которые не являются сосуществующими со зрительным полем»8. Очевидно, пространное теоретизирование такого рода замещало отсутствие собственно художественного творчества. Но нужно сказать, что концепция первичных форм зрительного восприятия действительно заключала в себе идею разрыва между внутренним и внешним, «константными формами» и актуальной перцепцией. Ее-то и надеялись продемонстрировать производители абсурдных «ментальных объектов». В одном из интервью Дональд Джад так объяснял свое стремление избегать композиционных эффектов: «Такие эффекты влекут за собой все структуры, ценности и чувства европейской традиции. Мне кажется, что все это надлежит спустить по канализационным трубам»9. Отсутствие композиции, соотнесенности частей Джад считает способом борьбы с «ложным» европейским рационализмом. В том же интервью один из зачинателей минимализма, живописец Фрэнк Стелла, говорил: «Я всегда спорю с людьми, которые хотят удержать старые ценности в живописи — гуманистические ценности, которые они неизменно обнаруживают на полотнах. Как их ни прижимай, они все равно кончают утверждением, что существует что-то, кроме краски на холсте. Моя живопись основывается на том факте, что в ней есть только то, что можно увидеть. Это действительно объект»10. Стелла считает, что нужно просто запретить зрителю рассматривать детали, находить живописные тонкости к картине. Любопытно, что при этом оба художника полагают, что их подход позитивен и конструктивен. Позитивность, оказывается, состоит в том, что они оставляют взятую из банки краску нетронутой (минималисты использовали малярные краски и кисти, окрашивая поверхности так же гладко, как окрашиваются промышленные изделия): «Не нужно смешивать и дробить материал. Мне это кажется разрушительным, это нервирует меня. Я хочу найти позицию принципиально конструктивную, а не деструктивную»11. Все это говорится без тени юмора и с убежденностью пророка новой веры. По существу, причин для удивления убожеством такой эстетики нет. Идея самостоятельной ценности материала, редукции искусства к живописным сущностям — старая идея модернизма, которая проходит через всю его историю. Последовательное ее осуществление привело к минимализму: ровная поверхность чистой краски и граней элементарного объема — все, что осталось утверждать художнику в качестве «конструктивного», «формообразующего» принципа. В 1960 году во Франции под идейным и организационным лидерством критика Пьера Рестани возникла группа «Нового реализма». Помимо уже упоминавшегося Ива Клейна в нее вошли Тингели (занимавшийся в основном кинетическим искусством), Сезар, Арман, Марсиал Рейс, Кристо, Споэрри, Ники де Сен-Фалль, Виллегле и поэт-летрист Дюфрен. Сезар в основном специализировался на скульптуре из металлолома, сплющивая с помощью гидравлического пресса остатки разбитых машин в нерасчлененную форму. Сферой Армана была «аккумуляция»; он собирал и выкладывал в прозрачных ящиках однородные предметы: револьверы, руки целлулоидных кукол, крышки от бутылок, шестерни механизмов, обувные колодки, расчески, распятия. Одно из его произведений, под названием «Гневы», представляло собой обломки смычкового инструмента, укрепленные на деревянных панелях. Марсиал Рейс работал преимущественно с фабричными изделиями из пластмасс; однажды он выставил телевизор с монитором под названием «Идентичность. Теперь вы — Марсиал Рейс». В 1968 году художник примкнул к «бедному искусству». Специализацией Эна и Виллегле были разорванные афиши. Споэрри создавал так называемые картины-ловушки: случайно возникшее расположение повседневных вещей на этажерке, на столе он фиксировал с помощью клея и других закрепителей и представлял такие комбинации уже в виде вертикально подвешенных панелей. Таковы его «Натюрморты наугад», в которых тщательно сохранен беспорядок, оставшийся на столе после еды. Однажды Споэрри поименовал произведениями искусства все товары бакалейной лавки, то есть приклеил к ним соответствующие этикетки. Ему принадлежит также серия «detrompe-l'œil» — сочетание натуралистической хромолитографии, чаще всего пейзажной, с каким-либо бытовым предметом, например вид водопада в комбинации с душевым шлангом. Практика «нового реализма» по существу повторяет опыты дадаистов («реди-мейд») и сюрреалистов («найденные объекты»). В чем художники видели смысл такого рода деятельности? Предмет, будучи выставленным в художественной галерее, вырывается из обычного для него бытового контекста, становится объектом созерцания. Таким образом, художник посредством простого акта смены контекста устанавливает иную, отчужденную точку зрения на примелькавшуюся вещь. По убеждению объект-художников, уже переворачивание крышки стола в вертикальное положение превращает все, что на ней находится, в картину, то есть реальные объекты становятся визуальной абстракцией, имиджем самих себя. Не нужно думать, что художники хотели предложить зрителю полюбоваться формой вещей или каким-то образом осмыслить предметную среду. Первая задача — дело дизайна и прикладного искусства, вторая с успехом решается средствами станковой живописи. Творцы «нового видения» не хотели иметь ничего общего ни с тем, ни с другим. Искусство, с их точки зрения, состоит в самом жесте перемещения объекта. Автор первых реди-мейд Дюшан говорил по поводу одного из них — писсуара, выставленного под названием «Фонтан» и подписанного псевдонимом Матт (что означает «болван»): «Совершенно неважно, сделал ли мистер Матт фонтан своими руками или нет. Он выбрал его. Он взял обычный бытовой предмет и поместил его таким образом, что его полезное назначение исчезло под новым названием и в новой точке зрения, то есть он создал новую мысль для этого объекта»12. Современный последователь Дюшана Эн вторит ему: «Изобретать для меня — значит идти навстречу моим произведениям. Мои произведения существовали до меня, но их не видели, потому что они были у всех на глазах»13.

Здесь представлена уже не реальность предметной среды, а отчужденная от ее действительного (утилитарного) содержания кажимость, оптическая фикция поверхности вещей. В условном овладении объектом, превращении его в знак художественной активности и видели представители этого направления свою задачу. Разумеется, от искусства здесь уже ничего не осталось, но, по мнению антихудожников, искусство и не имеет отношения к созданию форм. Смысл искусства — в изобретении новых точек зрения на реальность, в изменении привычной позиции видения. По определению французского критика Алена Жуфруа, художник — «революционер взгляда»14. Условное опустошение объекта, превращение его в «визуальный язык» можно расширить до беспредельности: объект может быть заменен целым комплексом объектов и стать энвайронментом, можно перенести акцент с самого объекта на действие его переименования, и тогда все это будет называться искусством жеста; можно, наконец, вообще обойтись без объекта и ограничиться высказыванием, которое превратится таким образом в «оральную скульптуру», разновидность концептуализма. В авангарде прочно утвердилось представление: все, на что указывает художник, есть искусство. Вот как рассуждает, например, известный концептуалист Терри Эткинсон: «Если сушилка для бутылок может быть принята как член класса «художественные объекты», то почему не универмаг, в котором эта сушилка была выставлена, а если так, то почему не город, в котором расположен этот универмаг, а если включить город, то почему не страну — и т. д. вплоть до масштабов вселенной (а если угодно, то и дальше!)»15. И действительно, художники «подписывали» своим именем все, что угодно: мусорные свалки, чужие картины, болезни, Нью-Йорк, пустыню Сахару, Млечный Путь и даже бога. Так возникла идея тотального искусства — искусства, вторгающегося в окружение и сливающегося с самой действительностью. Искусство, равное жизни, пронизывающее собой ее строй, — одна из незыблемых установок авангарда, разделяемая представителями самых различных направлений. Ограничимся здесь лишь одним высказыванием, принадлежащим западногерманскому художнику Бруно Дематтио: «Искусство могло бы... привести к новому художественному сознанию, которое вносит свой вклад в новую активность, вовлекается в жизненные процессы, в саму жизнь. То, что делает крестьянин на поле, является искусством, может быть объявлено искусством, так же как и половой акт или акт еды... Посредством удовлетворения требований нашей чувствительности мы постоянно создаем новые стили, все больше расширяем сферу искусства, и так будет до тех пор, пока мы не обнаружим однажды, что весь мир, сама действительность фактически стали произведением искусства»16. Конечно, такое расширение сферы искусства равнозначно его отмене. Художник-демиург уже не претендует на творение новых реальностей, а хочет заклясть реальность существующую, загипнотизировать ее, обратить в призрачное зрелище, объявить недействительной перед миросозидающим взором. В акте «революции взгляда» одновременно отрицается и искусство, и действительность. Любопытно проследить, каким путем шли отдельные художники к столь фантастическим идеям. Среди авангардистов был популярен рассказ Тони Смита, одного из основоположников минимализма, о его ночном путешествии на машине по недостроенной автостраде. Художника поразила пустынность, застылость и искусственность этого пейзажа. «Про себя я подумал: теперь должно быть ясно, что это — конец искусства. После этого большая часть живописи выглядит слишком картинно. У вас нет способа заключить это в раму, это нужно просто пережить». Позднее такое же воздействие оказали на него заброшенные взлетные полосы. Художник воспринял их как «сюрреалистические пейзажи, нечто, не имеющее отношения к функции, мир, созданный вне традиции»17. Тони Смит хочет сказать, что омертвевший фрагмент, вырванный из органических процессов жизни, и есть искусство. Лицезрения такой погибшей клетки достаточно, а стремление выразить свое отношение к действительности суетно и никчемно. О сходном опыте опустошенного восприятия рассказал известный деятель американского авангарда Роберт Смитсон, работавший в русле минимализма и лэнд-арта. Строительство плотины, а также сама плотина до момента ее ввода в строй рассматриваются им как серия художественных произведений. В результате расчленения процесса на отдельные стадии, мысленного отвлечения от реального смысла строительства возникает последовательность чистых форм, исчезающих по мере становления сооружения18. В другом месте Смитсон говорит о посетителе кинотеатра, просматривающего без перерыва один фильм за другим. Восприятие постепенно притупляется, сознание погружается в состояние полусна. «Фильм следует за фильмом, и в конце концов действие каждого из них тонет в обширном резервуаре чистой перцепции»19. Из этих рассказов художников хорошо видно, что они хотят утвердить видение без понимания, видение, по существу, невозможное или возможное в состоянии оглушенности, полушока. Объект, еще не совершившийся, не обретший своего назначения, или объект, выключенный из системы функциональных связей, обессмысленный, является опорой для восприятия такого типа. Отсюда понятно, почему авангард проявлял особое пристрастие к маргинальным, «окраинным», ландшафтам, не охваченным социальным опытом, а иногда и просто недоступным восприятию. Представители лэнд-арта переносили свою деятельность в пустыни, на острова, в заброшенные каменоломни, объектом тотального искусства чаще всего были свалки, пустыри, кладбища автомобилей и т. п. Такие разреженные пространства, паузы в потоке жизни были как бы преградой для естественного созерцания. Столкнувшись с небытием жизни на каком-нибудь пустыре, оказавшись в режиме своего рода сенсорного голода, восприятие быстро истощается, тупеет и начинает работать вхолостую. Вот этот-то ступор перцепции, ее остановка на начальной фазе и интересовали организаторов таких зрелищ. Роберт Смитсон сделал свои первые зеркальные установки на пустынной земле, некогда принадлежавшей индейскому племени. Помещенные прямо на выжженной почве зеркала он назвал «неместами» (non-sites), в противоположность «местам» реальной площадки. Вот что он говорил по поводу этих работ в одном из интервью: «Здесь был своего рода отчужденный мир, который не может быть понят по-настоящему на каком-либо рациональном уровне; джунгли разрослись и перекрыли исчезнувшую цивилизацию. Меня интересовали края вокруг этих пространств. — Что вы имеете в виду под краями? — Это что-то вроде заводи, может быть, небольшой карьер или выжженное поле, песчаная коса или отдаленный остров. Думаю, что меня интересует не центр вещей, а их периферия»20. Для описания своего искусства и окружающего мира Смитсон неоднократно прибегает к образу «тихой катастрофы», медленно, но верно идущего разрушения, совершающегося по закону энтропии. «Мое искусство подобно художественному бедствию. Это — тихая катастрофа сознания и материи»21. Вещи словно замирают и гибнут в летаргии сознания, человеческое овладение ими невозможно, возможны лишь случайно упавшие рефлексы на поверхность зеркал. Осмысленное отражение мира заменяется игрой самоотражения одной материальной поверхности в другой. «Зеркальные смещения не могут быть выражены рациональными категориями... Такие зеркальные поверхности нельзя постичь разумом... Вопросы, которые задают зеркала, всегда остаются без ответа. Зеркала возникают на основе глухоты и имеют своим следствием несостоятельность. Отражения падают на зеркала без всякой логики и таким образом обесценивают любое рациональное утверждение»22. Так возникает понимание мира как отчужденной, лишенной смысла структуры. Материальность авангардистского произведения предполагает пустоту сознания, и Роберт Смитсон пишет, что для него и его друзей «сознание и вещи есть не «единства», а вещи в состоянии застывшего распада»23. Тип восприятия, сводящий мир к набору отвлеченных форм, был подготовлен абстракционизмом и получил непосредственное выражение в гиперреалистической картине. Поглощение действительности «искусством» (или наоборот, растворение искусства в действительности), по мысли сторонников тотального творчества, должно совершиться именно путем революции взгляда, то есть мысленного преобразования одного в другое. Однако вся эта как будто сугубо умственная игра в перевертыши имеет под собой твердую опору в виде определенного социального образования, которое называется по-разному: «художественный мир», «институты искусства», «рынок искусства». В буржуазном обществе уже давно сложилась система, которая обеспечивает (стимулирует и финансирует) любые революции взгляда, вплоть до самых нелепых. В центре ее стоит рынок: разветвленная сеть частных галерей и выставочных залов, деятельность богатых коллекционеров и меценатов. Рынок обслуживает и критика, выполняющая при нем рекламную роль. Огромное количество специализированных журналов, статей в массовой печати, выступления по радио и телевидению, на конференциях и симпозиумах широко освещают события в художественном мире. Только внутри этого Культурбурга (выражение американского критика Тома Вульфа)24 стало возможным то развоплощение вещей, которое прокламировал новый авангард. Эта система именует произведением искусства любой жест, любую ироническую ухмылку художника. Все, что попадает на выставки, все, о чем говорится в специализированной печати, все, что является объектом купли-продажи на художественном рынке, автоматически становится фактом искусства. Только благодаря наличию этого социального базиса Ив Клейн мог продавать «зоны нематериальной живописной чувствительности», то есть отсутствующие произведения, за чистое золото, только благодаря ему банальная вещь могла превращаться в «эстетическую ценность». И только на этой почве смогла парадоксальным образом произрасти идея тотального искусства. Позднее, в период политизации авангарда, художники говорили, что они создают непродажное искусство, уходят из-под контроля буржуазных институтов, порывают связи с социальной системой. Можно ли, например, купить действие художника, вырытую в пустыне канаву или высказывание? Практика показала, что, как это ни абсурдно, можно. Такие «произведения» тоже покупались, а в некоторых случаях финансировалось и их создание. Притязания художников на неподкупность были лишь попыткой стыдливо прикрыть тот факт, что весь авангардизм вырос на основе той системы, где командует маршан и где художественное творчество уже, по существу, не нужно и может быть заменено условным знаком. Многие из заклинателей реальности не только открыто признавали этот факт, но и прокламировали его как принцип. Аллен Кэпроу: «Когда Стив Рейч подвешивает микрофоны над рупорами, раскачивает их, как маятники, и усиливает выходящий из них звук, так что создается шум обратной связи, — это искусство. Когда Энди Уорхол публикует стенограмму 24-часового разговора, записанного на магнитную пленку, — это искусство. Когда Вальтер де Марна наполняет комнату грязью, — это искусство. Мы знаем это потому, что так утверждают концертная афиша, название на обложке книги и художественная галерея»25. Джон Перро: «Если художник помещает что-либо, пусть даже свое грязное белье, в контекст искусства, то это будет искусством — хорошим, плохим или посредственным, но все же искусством»26. Дональд Джад: «Если кто-то называет это искусством, значит это искусство»27. Это не предвзято подобранные цитаты. Подобные высказывания можно было бы продолжить. И как будет видно ниже, с особенной убежденностью защищали эту позицию концептуалисты. Один из них, Лес Левин, говорил: «Все процессуально ориентированные произведения в своей окончательной дефиниции как произведения искусства опираются на зрителя и художественную критику. Если они не сфотографированы и если о них не пишут, они возвращаются обратно в окружение и перестают существовать. Многие серьезные художники нашего времени в основном вовлечены в создание систем, продуцирующих искусство. Произведения сами по себе не могут рассматриваться как искусство, скорее, им являются системы, производящие искусство»28. Разумеется, к обоснованию этой позиции была подключена особая теория. Искусствовед структуралистского направления Бернхэм выводит из общей теории систем Берталанфи «системную эстетику». Любая ситуация, создающая контекст искусства, и есть система. В качестве таковой она включает в себя людей (художников, критиков, зрителей и покупателей, организаторов выставок), возникающие в ней идеи, сообщения (в частности, произведения искусства), материальную среду. Представление о том, что искусство заключено в специфических объектах, есть иллюзия. «Такие артефакты являются лишь материальным базисом для понятия «произведение искусства». В сущности, все институты, которые формируют данность искусства, информируют, являются компонентами художественного произведения. Без опорной системы объект утрачивает свою дефиницию; однако без объекта такая опорная система может сама по себе поддерживать идею искусства»29. Стало быть, «искусство пребывает не в материальных сущностях, а в отношениях между людьми и компонентами их окружения»30. Ныне существующая сеть частных галерей первоначально создавалась с целью обеспечить независимость искусства, теперь она фактически поглотила его. Подлинным агентом в ней является уже не художник, а фигура торговца, владельца галереи, коллекционера, критика. Причудливые построения Бернхэма также включаются в эту систему, так как их назначение — узаконить сложившееся положение дел, создать ауру элитарной идеологии вокруг ситуации, по существу, оскорбительной для каждого серьезного художника. Видный деятель авангарда Даниэль Бюран писал: «Паника охватывает истеблишмент искусства, поскольку его члены начинают понимать, что фундамент, на котором зиждется их власть, — само искусство — стоит на грани исчезновения... В конце концов, случилось то, что понятия искусства и антиискусства аннулируют друг друга и все взлелеянные нами верования: искусство как утверждение, искусство как протест, искусство как выражение индивидуальности, искусство как интерпретация, искусство как эстетизм (искусство для искусства), искусство как гуманизм — лишаются всякого смысла. Задача художника больше не состоит в том, чтобы находить новую форму искусства или облекать контрискусство в новую форму; ни один путь отныне не сулит выигрыша»31. Но злорадное торжество художника — лишь пылкий самообман. Язвительную иронию он мог бы обратить и на себя. Ведь как раз идеал Бюрана — «произведение, о котором ничего нельзя сказать, кроме того, что оно есть», — является опорой для презираемого им истеблишмента. Доказательство этому — факты публикаций (и многократных) его произведений и высказываний, шумного успеха выставок его и его товарищей, существования критической литературы о них. Отчасти циничные бравады авангарда провоцировались осознанием собственного конформизма. Механизм, который из себя порождает «художественные феномены», вполне может обойтись и без продукции художника — достаточно его присутствия. Понимали ли художники, что их деятельность по аннигиляции искусства, поощряемая и щедро вознаграждаемая рынком, лишь усугубляет ту скверну, от которой они пытались очиститься? Кажется, те, кому дано было по-настоящему осознать и пережить это, расплатились своей судьбой. Но таких было немного. Большинство упорно взбирались на вершины иерархической лестницы Культурбурга. Сейчас тот факт, что революции в искусстве финансируются, ни для кого не секрет. О нем писали и пишут многие социологи и искусствоведы. В связи с этим стоит обратить внимание на итальянский сборник «Авангард и неоавангард», авторы которого рассматривают авангард как продукт капиталистического общества и показывают зависимость его идеологии от социальных институтов. Сборник посвящен в основном литературе, вследствие чего свидетельства итальянских критиков приобретают дополнительный интерес. Оказывается, авангардистская литература формируется на основе тех же отношений между всеотрицающим художником и всеутверждающим рынком. Особенно ярко эта связь выявлена в большой статье Джанни Скалла, который пишет: «...сам поиск «новизны» авангардом утверждается (в различных формах в различные периоды его развития) через осознание противоречия (постоянно воспроизводимого) между разрушением и нормой разрушения, между переживанием шока и его возведением в правило, между разложением музея и преобразованием в товар, между восстанием против требований рынка и отрицанием искусства как такового (или его обратным переутверждением), между осознанием коммерциализации эстетического и выдвижением меркантильного эстетизма»32. Во всех попытках разрушить «аффирмативную» социальную структуру путем самоотрицания лишь всплыл на поверхность негативизм, проистекающий из неразрешимой противоречивости исходной концепции. Модернизм, отказавшись от «ложной иллюзорности» реалистического изображения, превратил произведение искусства в объект. После этого уже не было никаких принципиальных препятствий для того, чтобы заменить его реальным предметом. Но любой объект, если следовать тем учениям, на которые опирался авангард, есть не что иное, как комплекс чувственных данных, то есть опять-таки оптическая иллюзия. Как видим, круг замкнулся. Можно рассуждать и иначе, отталкиваясь от приложения витгенштейновской концепции языка к сфере искусства. Если художественное произведение есть языковая структура, которая поддается дефиниции лишь средствами более широкого мета-языка, то, продвигаясь по этой иерархии языков, можно прийти к тому, что и мета-язык (например, выставочная система или вся окружающая среда) есть произведение искусства. Скольжение внутри таких представлений о самостоятельности знаковых систем неизбежно заканчивается тавтологией или неразрешимым противоречием. Художник пытается вырваться из порочного круга путем ряда отрицаний, уходящих в бесконечность. Приведем несколько афоризмов Эда Рейнхардта, бывших чрезвычайно популярными в среде авангарда: «Искусство в искусстве есть искусство». «Конец искусства есть искусство как искусство». «Конец искусства не есть конец»33. «Единственное, что можно сказать об искусстве, это то, что оно бездыханно, безжизненно, бессмертно, бессодержательно, бесформенно, беспространственно и безвременно. Это всегда — конец искусства»34. «Искусство-как-искусство есть творение, которое революционизирует творение и судит о себе посредством собственного разрушения. Художник-как-художник оценивает себя в соответствии с тем, от чего он отделался и от чего отказался»35. Уже упоминавшийся Бюран писал, что единственной формой современного искусства может быть «объект, ставящий под вопрос свое собственное исчезновение как объекта. Это — не результат и не ответ на вопрос. Это только вопрос, задаваемый бесконечно»36. Группа художников «Б. М. П. Т.» (Бюран, Мосе, Пармантье, Торони) сделала такое заявление: «Поскольку искусство есть игра... Поскольку писать — значит изображать внешнее (или интерпретировать его, или присваивать, или оспаривать, или представлять его)... Поскольку писать есть функция эстетизма, цветов, женщины, эротизма, ежедневного окружения, искусства, дада, психоанализа, войны во Вьетнаме — мы не художники»37. Все это не было коллективным помешательством, хотя иногда и выглядит таковым. В среде авангарда были люди разной степени одаренности и интеллектуального уровня. Возьмем, например, такую видную фигуру, как Роберт Смитсон. Погибший в 1973 году художник был наделен литературным даром, острой наблюдательностью, способностью ясно излагать свои идеи. Он отличался широкой начитанностью, был сведущ не только в философии и истории культуры, но и в таких областях, как эволюция природы, палеонтология, минералогия. Дело здесь не в пороках или достоинствах индивидуального мышления, а в абсурдности теории, сводящей весь мир к фикции. Поэтому идея тотального искусства заключала в себе требование ликвидации искусства. Кажется, лучше всего это было выражено во фразе, написанной на значках, популярных у американской молодежи и интеллигенции 60-х годов: «Art is all over» (фраза имеет двойной смысл: «Искусство — повсюду» и «Искусство кончилось совсем»). Некоторые критики пытались дать искусству объекта позитивную интерпретацию. Так, идеолог «новых реалистов» Пьер Рестани полагал, что, присваивая объект, художник «вводит социологию в феноменологию творческого акта», сублимирует повседневную реальность и тем самым утверждает ее как «вечное настоящее». Благодаря этому, якобы, в искусстве находят себе выражение жизнь современного города, особенности индустриального окружения. «Художнику остается только выбрать «свое» произведение в этом мире, который уже есть картина, в этой природе, созданной человеком для человека, для его собственного и полного использования»38. Рестани энергично настаивает на том, что такое искусство не является разрушительным. «Искусство авангарда перестало быть искусством мятежа, сейчас оно — искусство народного соучастия. Как обеспечить условия для такого соучастия? Путем обращения к прямой реальности, реальности нашего настоящего»39. Но можно ли всерьез говорить о выражении мира объектов, если средством такого выражения является сам объект? И почему манипулирование повседневными предметами должно означать народность искусства? Пытаясь связать антиискусство с действительностью, Рестани как раз теряет из виду специфичность продукта авангардистской фабрики миражей, заключающуюся в его тавтологичности (объект как изображение самого себя) и противоречивости (объект как отрицание самого себя в контексте искусства). «Самое прекрасное в современном искусстве состоит в том, что в его потенциал встроена способность к саморазрушению»40. Примечания1. Цит. по: Gottlieb С. Beyond Modern Art. N. Y., 1976, p. 111. 2. Bochner M. Serial Art, Systems, Solipcism. — In: Minimal Art. A Critical Anthology. N. Y., 1968, p. 100. 3. Minimal Art, p. 281. 4. См.: Lucie-Smith Ed. Minimal Art. — In: Concepts of Modern Art. Ed. by J. Richardson and N. Stangsos. N. Y.-Evanston-S.Francisco-London, 1974. 5. См.: Krauss R. Passages in Modern Sculpture. London, 1977, p. 239—240, 261—270. 6. Цит. no.: Minimal Art, p. 207. 7. Цит. по: Art Without Boundaries 1950—1970. London, 1972, p. 180. 8. Minimal Art, p. 226. 9. Ibid., р. 151. 10. Ibid., р. 157—158. 11. Ibid., р. 159. 12. Цит. по: Idea and Image in Recent Art, p. 10. 13. Цит. по: Restany P. Les nouveaux réalistes. Paris, 1968, p. 73. 14. См.: Jouffroy A. Une révolution du regard. A propos de quelquts peintres et sculpteurs contemporains. Paris, 1964. 15. Цит. по: Gottlieb С. Op. cit., p. 350. 16. Цит. по: Erhard Е. О. Pop Kitsch Concept-Art. Aufsätze zur gegenwärtigen Situationen der Kunst. Ravensburg, 1974, S. 24. 17. Minimal Art, p. 386. 18. См.: The Writings of Robert Smithson. N. Y., 1979, p. 45—46. 19. The Writings of Robert Smithson, p. 107. 20. Ibid., p. 155. 21. Six Years. The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972. Ed. by L.R. Lippard. London, 1973, p. 89. 22. The Writings of Robert Smithson, p. 97. 23. Ibid., p. 87. 24. См.: Вульф. Т. Раскрашенное слово. — Иностранная литература, 1976, № 5. 25. Цит. по: Schorr I. Toward the Transformation of Art. Rutherford-London, 1973, p. 7. 26. Perrault J. It's only Words. — In: Idea Art. A Critical Anthology. N. Y., 1973, p. 136. 27. Цит. по: Gottlieb C. Op. cit., p. 345. 28. Цит. по: Eurnkam J. Great Western Salt Works. Essays on the Meaning of Post-Formalist Art. N. Y., 1974, p. 37. 29. Ibid., p. 27. 30. Ibid., p. 16. 31. Buren D. It Rains, It Snows, It Paints. — In: Idea Art, p. 176. 32. Avanguardia е neo-avanguardia. Milano, 1966, p. 29. 33. Цит. по: Burnham J. Op. cit., p. 5. 34. Цит. по: Idea Art, p. 93. 35. Цит. по: Gottlieb C. Op. cit., p. 369. 36. Idea Art, p. 178. 37. Six Years, p. 24. 38. Restany P. Les nouveaux réalistes, p. 89. 39. Ibid., p. 171—172. 40. Высказывание принадлежит известному концептуалисту Роберту Барри. Приводится в антологии концептуализма: Meyer U. Conceptual Art. N. Y., 1972, p. 35.

|

|

© 2025 Пабло Пикассо. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |