а находил их.

|

На правах рекламы: • Прокачай тело по плану - силовые тренажёры от www.vse-v-sportzal.ru/ всегда под рукой. |

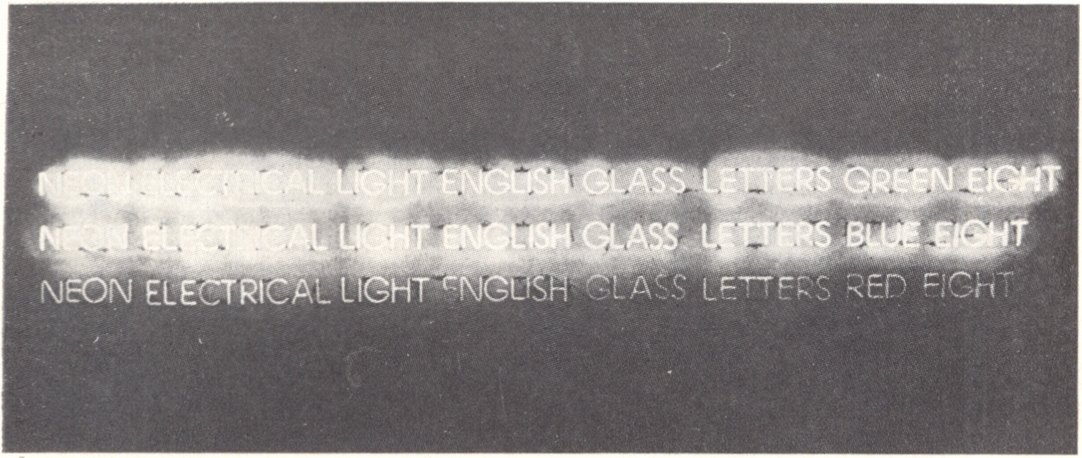

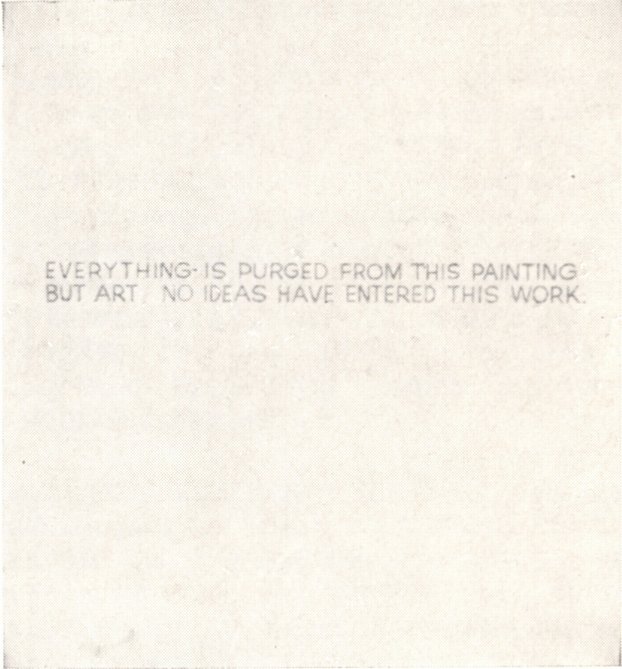

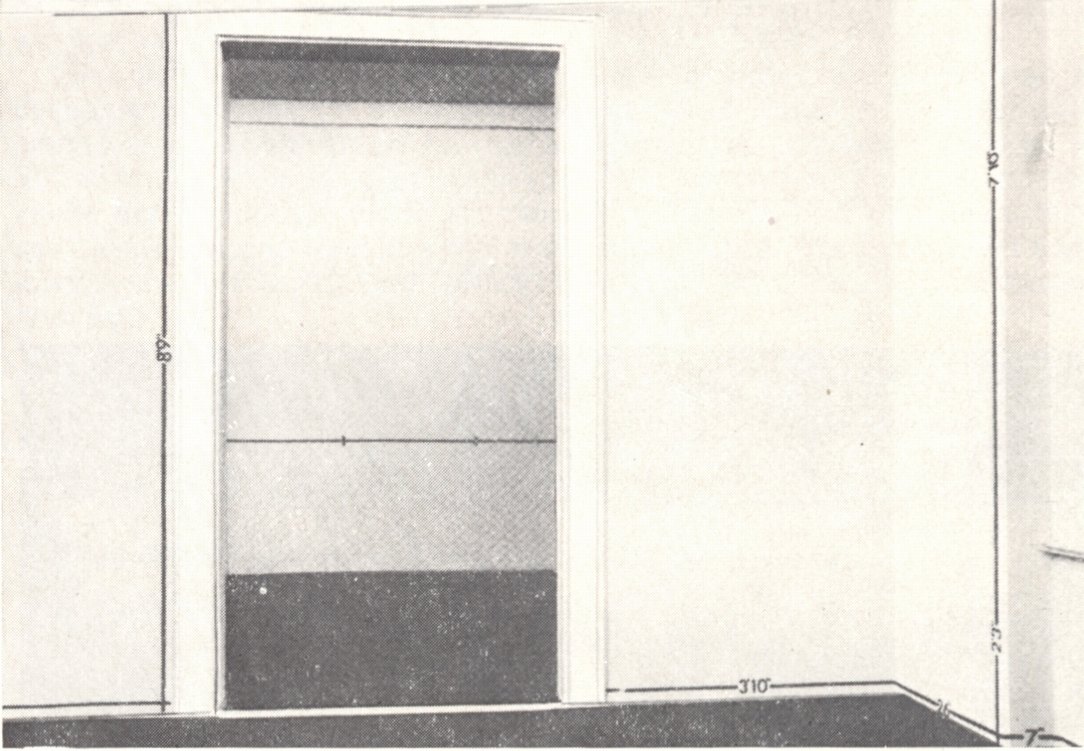

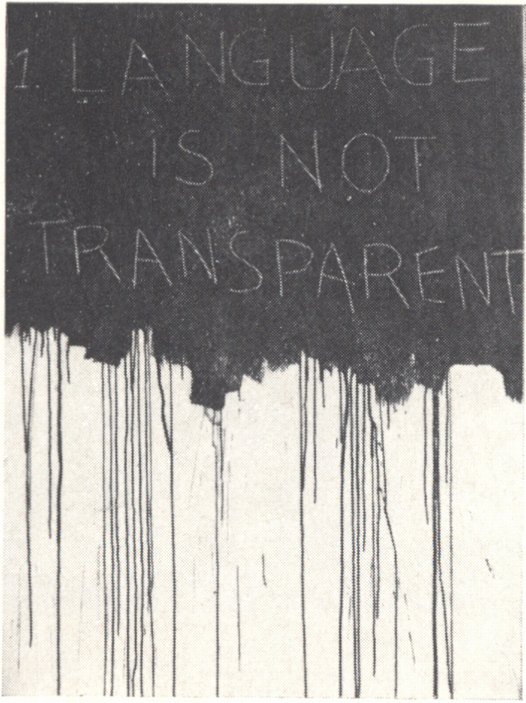

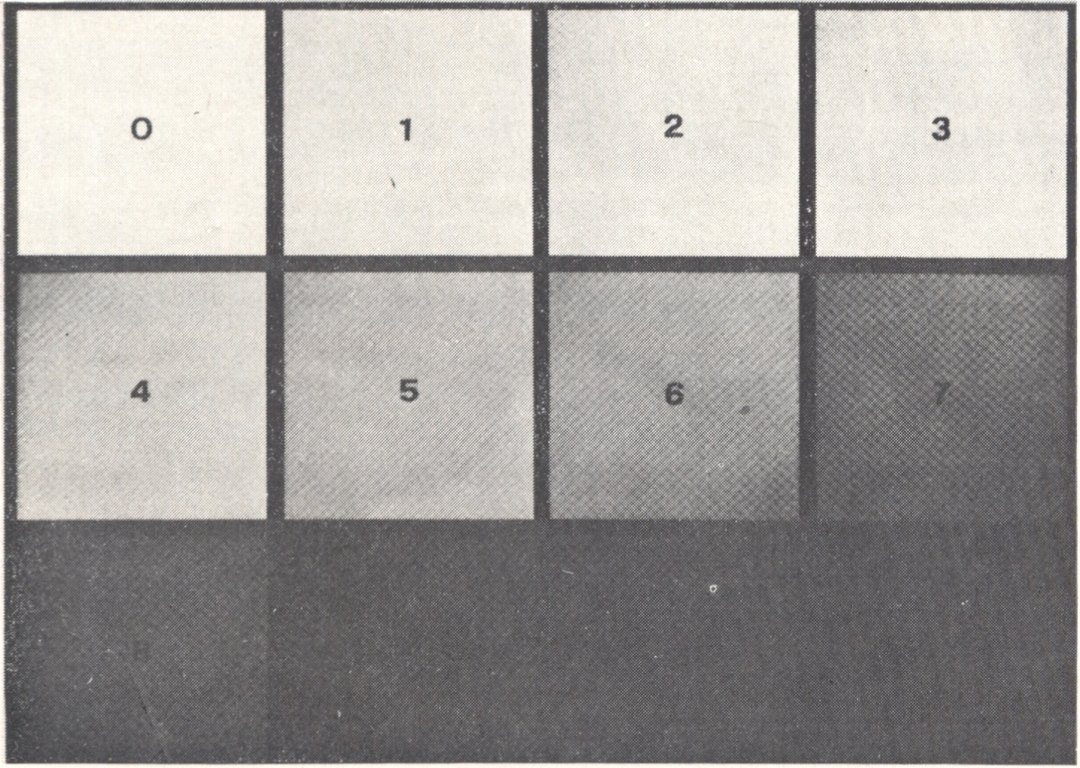

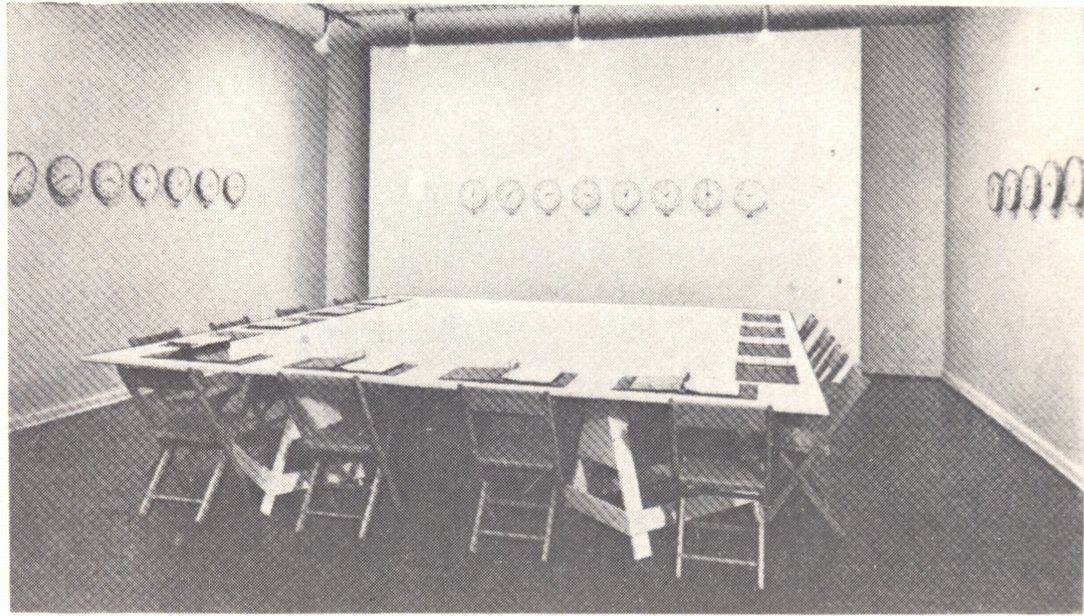

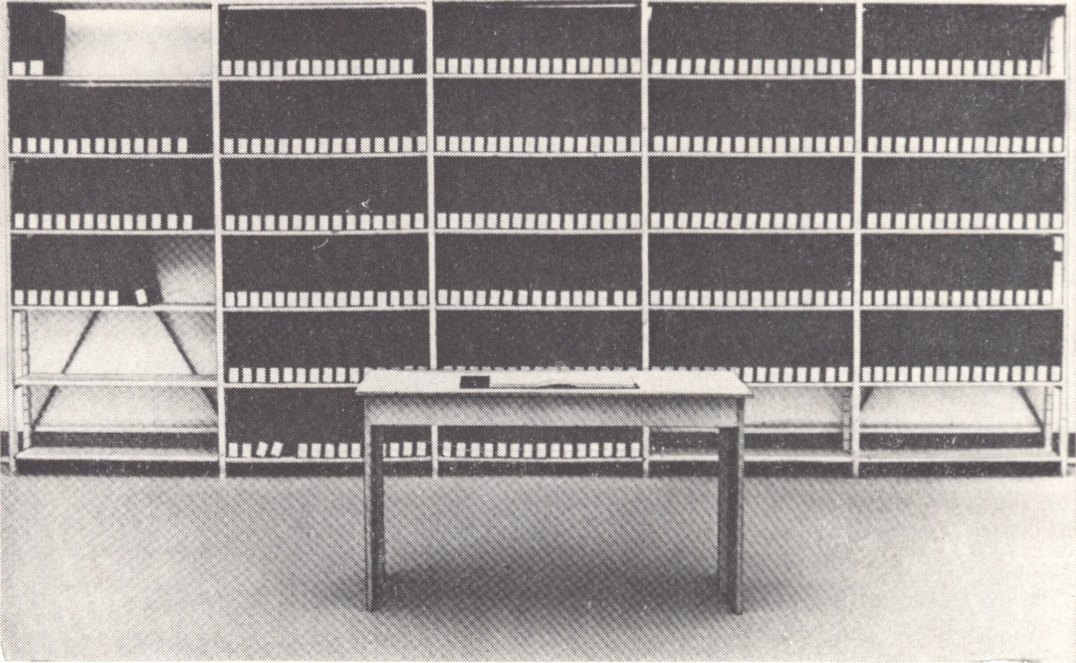

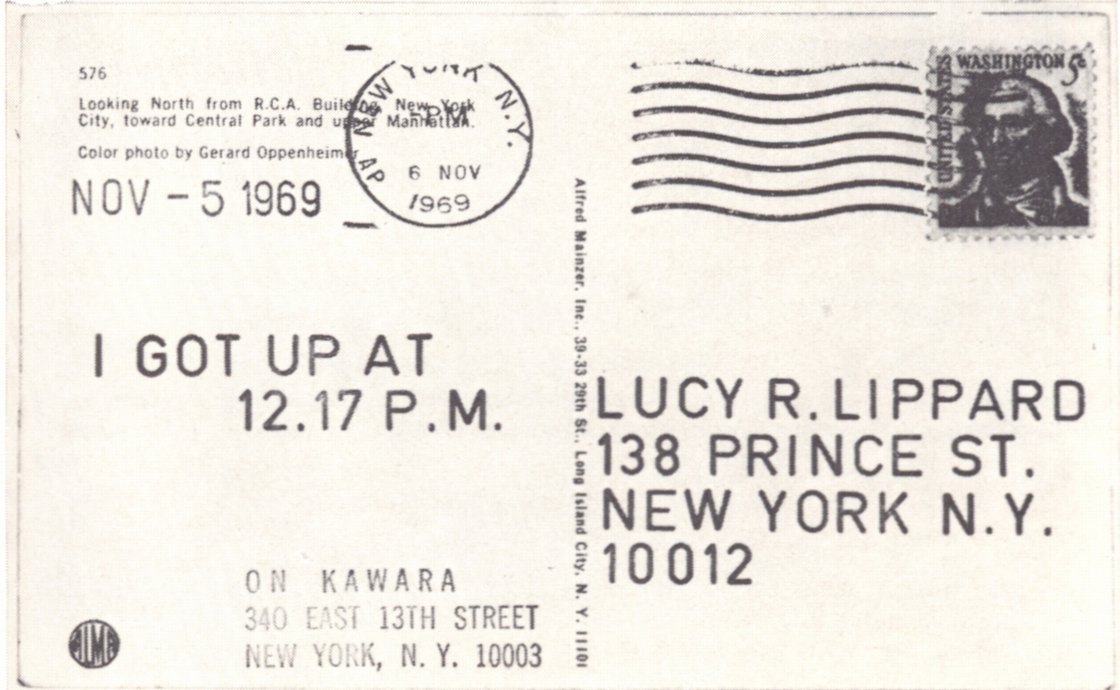

4. Концептуальное искусствоКак видно из предшествующего изложения, к концептуальному искусству так или иначе примыкали самые различные течения современного модернизма. Концептуализм стал их теоретическим центром. В нем идеология и практика авангарда осуществились наиболее полно. Ядро этого направления представлено английскими художниками — Терри Эткинсоном, Майклом Болдуином, Дэвидом Бейнбриджем, Гарольдом Харрелом — и американцем Джозефом Кошутом. Они объединились в группу «Искусство — язык» и издавали журнал под тем же названием. Кроме них следует назвать таких видных концептуалистов, как Айен Берн, Мел Рэмсден, Дуглас Хьюблер, Он Кавара, Кристин Козлов, Роберт Барри, Лоуренс Уэйнер, Лес Левин, Вито Аккончи, Сол Левит, Ян Дибетс. Программной для концептуализма считается статья Джозефа Кошута «Искусство после философии», опубликованная в 1969 году в журнале «Studio International» и затем неоднократно переиздававшаяся. Автор исходит из положений Витгенштейна, лингвистической философии и логического позитивизма Айера. Он утверждает, что XX век — век конца философии, поскольку «ей больше нечего сказать». Вспомним, что неопозитивизм, отказавшись от решения основных философских проблем, действительно, вышел из сферы собственно философского знания и рассматривал себя как логику и методологию науки, а оксфордская школа вообще свела свои задачи к анализу обыденного языка. Место философии, по мнению Кошута, заступило искусство. Как он его понимает? Кошут считает, что задача современного искусства состоит в обсуждении самой природы искусства. Стало быть, необходимо отказаться от того, что определяет специфику живописи, скульптуры, графики, то есть отказаться от материально-чувственных средств искусства. Оформляя свои произведения как живопись или скульптуру, художник тем самым уже принимает их традиционный язык и морфологию, в то время как задача состоит как раз в обратном — перейти от морфологии к функции, от видимости к концепции. Любая зрительная, чувственно воспринимаемая форма предполагает и влечет за собой эстетическое суждение, которое, по мнению Кошута, здесь абсолютно неуместно. Оценка искусства с точки зрения красоты, вкуса, наслаждения возможна только по отношению к декоративным и прикладным формам, которые, в сущности, не есть искусство. Ценность произведения заключена не в его физической или визуальной оболочке, а в той идее, которая функционирует при его посредстве внутри художественного мира, контекста искусства. «Собственно произведения искусства — едва ли что-то большее, чем исторические курьезы. В отношении искусства живопись Ван Гога имеет не большую ценность, чем его палитра. И то, и другое — лишь «предмет коллекционирования»1. Разделавшись таким образом с многовековым заблуждением человечества, видевшего в художественном творчестве способ зримого представления идей в прекрасной форме, Кошут растолковывает читателю, в чем состоит задача художника. Оказывается, она сводится к созданию новых высказываний о природе искусства, что, в свою очередь, предполагает использование всякий раз новых средств для их конструирования: ведь высказывание об искусстве, с точки зрения Кошута, и есть искусство, а его язык равен его содержанию. «Если продолжить нашу аналогию с формами, которые принимает искусство, будучи языком искусства, можно понять, что произведение искусства есть вид высказывания (proposition), представленного внутри контекста искусства как комментарий об искусстве»2. Как видим, все эти рассуждения замыкаются в кольцо, которое начинает вращаться вокруг некоторой пустоты. Основываясь на развиваемой логическим позитивизмом теории аналитических и синтетических предложений, автор статьи относит «предложения» современного искусства к аналитическим, значение которых, по определению Айера, «зависит исключительно от дефиниции содержащихся в них символов». То есть Кошут хочет приравнять художественное выражение к формальным построениям логики и математики. Синтетические предложения (суждения о мире), истинность которых проверяется посредством эмпирических данных, — сфера устаревшего реализма. «Синтетические утверждения реализма не возвращают нас к круговому вращению в диалоге о природе искусства — диалоге, ведущемся в более широком обрамлении искусства; скорее, наоборот: нас выбрасывают из «орбиты» искусства в «бесконечное пространство» условий человеческого существования»3. Конечно, к тяжкой провинности человекознания причастен не только реализм — искусство ему было привержено искони. Кошут хочет избавить художественное творчество от первородного греха, указать путь к спасению в трансцендентном мире нереференциальных идей. В понятие «человеческие условия» он включает и внутреннее «я» художника, которое также выводит искусство из его собственного контекста. Как видим, Кошут не только не пытается преодолеть порочный круг в понимании искусства как дефиниции искусства, а утверждает его в качестве нормы концептуализма. «Предложения искусства являются не фактическими, а лингвистическими по своему характеру, то есть они не описывают поведение физических или даже ментальных объектов, а предлагают определения искусства или формальные следствия таких определений»4. Поэтому искусство «есть тавтология, то есть «идея искусства» (или «произведение») и само искусство — одно и то же»5. Столь поразительное заявление способно ошеломить даже читателя, наделенного иммунитетом к шоковой тактике авангарда. Тавтология (или, по другому выражению автора, «идея как идея как идея») и есть искусство, явленное в своей чистоте, избавленное от посторонних примесей материальности, визуальности, эстетизма, смысла, человечности, духовности и прочих профанаций и излишеств. Кошут разъясняет: «Произведение искусства есть тавтология, поскольку оно представляет интенцию художника, который говорит, что данное произведение искусства есть искусство, что одновременно означает, что оно есть дефиниция искусства. То есть, то, что оно есть искусство, верно a priori»6. Все это, конечно, слепок с неопозитивистских представлений о бессодержательности и пустоте формальных (аналитических) высказываний, о тавтологическом характере предложений логики и математики. Однако слепок выполнен в другом материале, вследствие чего приобретает вид вульгарной пародии на оригинал: математическая априорность трансформируется в уже известную нам идею — «художественный объект» определяется его местонахождением. Свои рассуждения об «обрамлении», «контексте» и «орбите» Кошут поясняет таким примером: если одну из ящикообразных форм Джада наполнить мусором, а затем поместить в индустриальное окружение или просто бросить на углу улицы, она уже не будет искусством. Чтобы принять ее в качестве искусства, нужна априорная точка зрения на нее как на художественный объект, то есть выставка или статья в журнале. Концептуалисты писали много, пространно и всегда в стиле логико-философских диссертаций. В первом номере журнала «Art — Language» была опубликована статья Терри Эткинсона, в которой говорится, что «созидание искусства и созидание теории искусства какого-либо типа — часто та же самая процедура»7. То есть, если какую-то критическую статью поместить на выставке, она станет художественным произведением. Письменный текст — это теоретический объект, равноценный объекту физическому. Сущность вещи определяется ее использованием, конкретным окружением, «мета-структурой», поэтому любое явление может быть наделено любым смыслом. Так, рассуждает Эткинсон, если данная статья помещена в журнале, то художественная галерея, о которой в ней идет речь, есть теоретический компонент ее контекста, если же ее поместить в галерею, то она сама станет теоретическим компонентом контекста галереи.

Критик Люси Липард, способствовавшая выдвижению концептуализма, неоднократно говорила о равенстве искусства и высказывания об искусстве, основываясь на тех же мотивах: «Ни средства, ни сообщения не играют роли, важно лишь то, каким образом, в каком контексте они представлены»8. Организуя выставки концептуалистов, она и себя считала концептуальным художником, оперирующим другими художниками как материалом. Кое-что из написанного ею, действительно, вполне может состязаться со словесной чехардой концептуалистских «текстов в тексте». В чем Терри Эткинсон безусловно прав, так это в том, что корни генеалогии концептуализма в кубизме. Кубизм принял живописный материал в качестве единственной постоянной величины, определяющей живопись. В ходе дальнейшей эволюции модернизма оспариванию подверглась уже живописная форма, и роль дефиниции искусства была возложена на иные, еще более материальные «морфологические» признаки — раму и холст. Так, «Черный квадрат» Малевича может быть отнесен к живописи лишь по той причине, что он заключен в форму картины. Авангард 60—70-х годов сделал объектом негативных высказываний и это физическое обрамление. Можно привести множество примеров пустых, перевернутых, разрезанных, прожженных, скрепленных друг с другом холстов или полотен, снабженных отрицающими надписями. Во Франции существовала группа «Support — Surface» («Опора — поверхность»), которая занималась такого рода экспериментами с материальными символами живописи. По отношению к более радикальным направлениям роль обрамления «высказывания» принял на себя выставочный зал. Когда же создания художников вырвались за пределы галереи, таким определяющим контекстом стал весь художественный мир и, в первую очередь, критика. Мел Бохнер, другой теоретик концептуализма, выводит его из положений идеалистической психологии. Утверждая, что всякая перцепция основывается на предварительной вербализации, а «область идей осуществляет оперативную связь, предшествующую любой форме объективности»9, художник приходит к идее искусства, которое, «приняв на себя все предварительные и необходимые условия базисных норм ощущения, делает себя невидимым»10. И в самом деле, если вся объективность уже загодя существует в голове в виде закодированных программ, их конкретизация в зримой форме излишня. Точно так же Виктор Берджин основывает свою «ситуационную эстетику» на том положении, что объект формируется ощущением и потому является «в высшей степени субъективным». Объект есть производное от того типа поведения, которое подсказывают конкретные обстоятельства и данное окружение. Стало быть, задача художника — создать нематериальный объект, который «является лишь функцией перцептивного поведения, но который при этом включает в себя физические атрибуты, заимствованные из материальности окружающей обстановки»11. Наполнение этого окружения концептуальными элементами аналогично действиям с предметами. Поэтому «идентификация искусства опирается на познание причин, сигнализирующих о том, что в данном случае необходимо принять тип поведения, определяемый как эстетический подход»12. Все это, как видим, означает то же самое: «художественный объект» создается восприятием зрителя, контекстом выставки или сигнализацией художника. Концептуалисты были неистощимы в изобретении способов оформления одной и той же идеи, одевая ее в наряд то логики, то психологии, то лингвистики. Так, Айен Берн и Мел Рэмсден определяют концептуализм через абстрактную «грамматику» искусства, противопоставляя ее тем «физическим сущностям», которые проецируются посредством языка. Таким образом, они проводят демаркацию между двумя типами искусства. Один из них занимается лишь «прикладыванием концептов к материальному каркасу», а второй имеет дело с «терминологией концептов, или, точнее говоря, формулированием способов, с помощью которых концепты сообщаются»13. К первому типу принадлежат прикладное искусство, архитектура, художественное конструирование, ко второму — мета-искусство концептуализма, то есть искусство абсолютно абстрактное, грамматическое, а не лексическое. В таком переносе фокусного центра из «материального модуса» в «модус пропозициональный» состоит новация концептуализма, заменившего искусство текстологией. Как видим, суть дела не меняется от того, в каком обличье предстает пустота — математической тавтологии, априорных форм перцепции или грамматики. Западные критики неоднократно сетовали на то, что теоретические тексты концептуалистов труднодоступны для понимания. Действительно, существуют определенные препятствия для усвоения их идей. Отчасти они проистекают из того, что художники оперировали понятиями специальных наук. Но дело не только в этом. Существо учений позитивистов, Леви-Стросса или Хомского, при всей их реальной сложности, открыто для понимания. Введенные ими особые термины служили для обозначения и концептуального оформления тех явлений, о которых шла речь (пусть даже это были гипотетические конструкции). У теоретиков группы «Искусство — язык» специфическая лексика служила скорее обратной цели — сокрытию смысла, а не его прояснению. Это было чем-то вроде тайнописи эзотерической секты, избравшей объектом своего поклонения священное ничто. В педантичном соблюдении торжественного речевого ритуала был и момент самопародирования, что предполагалось уже характером вероучения. Во всяком случае, противоречие между стилем темных письмен и пустотой потаенного смысла бросается в глаза. Другая причина невнятицы имеет объективный характер: иррациональная круговая концепция с трудом поддается линейному словесному выражению. Пробившись сквозь дебри специальной терминологии и скрученных фраз, читатель внезапно оказывается в каком-то вакууме, где стерты всякие различия между субъектом и объектом восприятия, искусством и теорией искусства, произведением и зрителем, выставкой и ее экспонатом. Отсюда родилась программа, основной принцип которой кратко определяется как принцип «искусства в голове». Это означало, что от произведения отторгалась визуальная форма и состав его сводился исключительно к идеальным феноменам — представлениям или идеям. Ганс Хааке говорил: «Я полагаю, что в искусстве видимое не имеет большого значения. Гораздо важнее понятия. То, что вы видите — просто средство передачи понятия»14. В «Тезисах о концептуальном искусстве» Сол Левит провозглашал: «Только идеи могут быть произведениями искусства; они включаются в цепочку того развертывания, которое случайно может обрести какую-то форму. Идеи не нуждаются в физическом воплощении. Все идеи есть искусство, если они относятся к искусству и фигурируют внутри условий искусства»15. Каким же образом осуществлялись эти идеи на практике? Концептуалисты не создавали собственно произведений, а лишь выдвигали те или иные «проекты», «предложения», документацию. Вот в чем состояло одно из предложений Дугласа Хьюблера. В течение 24 часов сделать 24 фотографии точек небесного пространства, каждая из которых находится над одной из географических точек, расположенных на 45-й параллели к северу от экватора. Первая фотография делается на Гринвичском меридиане в 12 часов. Все последующие — через час в местах, отстоящих на 15° от предыдущего. Таким образом, вследствие вращения Земли, все фотографии, сделанные в разных местах, будут фиксировать один и тот же участок пространства, и 24-часовой период «сожмется» в одно мгновение. Понятно, что даже в случае осуществления такого проекта, визуальная информация его будет равна нулю, но в сознании возникнет некое представление о совмещающихся временных и пространственных координатах, которое в данном случае и является «произведением». Более простой пример: Хьюблер проводит вертикальную линию и сопровождает ее надписью: «Эта линия вращается вокруг своей оси со скоростью один оборот в день». Воображаемое вращение линии и есть «скульптура» (или, если угодно, «живопись»). Роберт Барри нашел другой способ создания невидимых произведений — с помощью не воспринимаемых ощущениями электромагнитных волн, инертного газа, а также «ментальной энергии». По мнению художника, знания о наличии этих явлений вполне достаточно. Одно из его произведений означалось в каталоге следующим образом: «В течение этой выставки я сделаю попытку передать телепатически произведение искусства, состоящее из серии мыслей, которые нельзя воспроизвести с помощью языка или образа». Персональная выставка Барри состояла из таблички, прибитой к закрытым дверям галереи: «По случаю выставки галерея будет закрыта». Кошут иллюстрировал свою идею о тавтологичное™ высказывания, например, так: на выставке стоял стул, рядом с ним помещалась его фотография и далее — словарное определение понятия стула. Три способа сообщения информации — простое указание на предмет, его изображение и словесная дефиниция — сливались в одном и том же представлении в качестве создания художника (или зрителя, что в данном случае одно и то же). Другой способ выражения той же идеи — «Информационная комната», где на столе были разложены книги и статьи, в основном по лингвистической философии, и среди них «Исследования» самого Кошута. Концептуалисты часто прибегали к различным техническим аудиовизуальным средствам, стремясь к уплотнению материальности языка и одновременно — к уничтожению заключенного в нем информационного потенциала. Так, Айен Берн и Мел Рэмсден представили на одной из выставок «Шесть негативов». Работа эта выполнялась следующим образом. Из тезауруса были выбраны шесть категорий, слова из которых далее располагались в две колонки. В одной из них записывались позитивные понятия, в другой — соответствующие им негативные. Затем все позитивные термины были вычеркнуты. Полученные списки фотографировались. Негативы пленок были представлены на выставке. Другой пример — программа Кристин Козлов под названием «Информация: Нет-теория». Приводим ее в изложении автора. «1. Магнитофон заряжен склеенной в кольцо непрерывной лентой. 2. В течение выставки (с 9 апреля по 23 августа) магнитофон будет поставлен на «запись». Все звуки, слышимые в помещении в течение этого времени, будут записываться. 3. Сам характер кольцевой ленты ведет к тому, что новая информация с необходимостью стирает старую. «Жизнь» информации, то есть время, за которое она из «новой» превращается в «старую», длится примерно две (2) минуты. 4. Доказательство наличия информации не существует в действительности, а основывается на вероятности»16. Одно из произведений того же автора представляло собой 24-часовую магнитную запись сообщений телефонных часов. Джон Перро создал «Уличную музыку», то есть звонил из одного телефонного автомата в другой. Айен Берн сделал сто ксерокопий с чистого листа бумаги, причем каждая последующая копия выполнялась с предыдущей, так что первоначальная белизна все больше и больше затемнялась. Затем все листы он сшил в одну книгу, как бы показав тем самым движение средства информации от ничто к ничто. Некоторые работы концептуалистов представляли собой простейшие высказывания, но и здесь художники стремились построить фразу так, чтобы она отрицала себя или, во всяком случае, не заключала в себе никакого реального сообщения. Например: «Прислушайтесь к звуку вращения Земли». «Возьмите звук стареющего камня» (Йоко Оно). «Жирная прямая линия, проходящая отсюда сквозь вас до конца комнаты». «Это — зеркало. Вы — написанное предложение» (Луис Камнитцер). «Разрушение моих художественных произведений как художественное произведение» (Бен). Часто такие высказывания писались на холстах. Так, на одном из холстов Джин Бири было написано: «Надпись: сделайте живопись надписи как живопись». Мел Рэмсден дал такой текст на полотне с черным квадратом: «Содержание этой живописи невидимо; его характер и объем должны оставаться постоянной тайной, известной только художнику». Существовало множество произведений, состоящих из цифр, отдельных слов и словесных перестановок. Иногда словотворчество приобретало более развернутый характер, примером чему может послужить опус Кейта Арнета, фигурировавший на выставке под названием «Возможно ли для меня сделать ничто в качестве вклада в эту выставку?» Вот небольшой отрывок из его весьма длинного текста: «Под этим можно подразумевать, что я не сделал никакого особого произведения, о котором существовало бы свидетельство (того или иного рода) на выставке. Но такая интерпретация исключила бы означающие средства самой идеи. Сообщение «Я ничего не сделал» передано. Сам по себе этот письменный материал является свидетельством того, что что-то было сделано»17 и т. д. В противоположность вышеприведенным мини-фразам, в концептуализме были и весьма громоздкие создания, например «Столетие в один год» Ханны Дарбовен — библиотека из 365 томов, в каждом по 100 страниц, заполненных цифрами. Лидер западногерманского авангарда Йозеф Бойюс говорил: «Для меня формирование мысли — уже скульптура. И конечно, язык есть скульптура. Я привожу в движение свою гортань, губы, и извлекаемый звук — элементарная форма скульптуры. Мы спрашиваем: «Что есть скульптура?» И отвечаем: «Скульптура»18. Среди концептуалистов шел спор о том, возможно ли чисто неонтологическое, полностью дематериализованное искусство. Играют ли средства какую-либо роль, кроме роли физического обрамления или материального возбудителя идей и представлений? Имеет ли значение реальное пространство или это только символ «пространства ментального»? Что, собственно, составляет произведение: язык, сообщение или провоцируемый образ? Однако в рамках концептуалистской теории, по существу, эта дискуссия не имеет смысла, и разногласия между художниками отражают не различия их позиций, а неразличимость понятий внутри прокламируемой доктрины. Поэтому максимальное наращивание материальности или бесконечное ее убывание не играют здесь роли. Идет ли речь об «оральной коммуникации» Уилсона как скульптуре или о целом энвайронменте как продукте мышления, существенного различия между ними нет. Единственное, что важно для концептуализма, — это замкнутость сообщения на себе, идущее по непрерывному кольцу самоотрицание, отсутствие всякой соотнесенности с миром, внешним или внутренним миром автора. Лучшая модель концептуализма — одно из произведений Джеспера Джонса: два полотна, скрепленных друг с другом лицевой частью и наглухо замазанных снаружи серым воском. * * * Новейший авангардизм привел искусство к нулевой точке. И теоретические концепции художников, и их практическая реализация представляют собой порочный круг, в котором исходные позиции сливаются с выводами, отсутствует свойственная познавательной деятельности направленность и полностью утрачена ценностная ориентация. Причина этого — в уничтожении различий между объективным и субъективным, внешним миром и отражающим его сознанием. Возникающая внутри такого мировоззрения полная обратимость всех понятий, разделяющих реальное и идеальное, привела к утверждению равенства восприятия и объекта, языка и текста, искусства и жизни, произведения и интерпретации, художника и зрителя, объективного значения и субъективного применения, внешней ситуации и внутреннего смысла. В теории и практике авангарда все слито в непрерывном тождестве, дифференциация явлений отсутствует, установление причинно-следственных связей между ними невозможно. Конечно, Витгенштейн не случайно стал властителем дум нового поколения иконоборцев. Его солипсизм был следствием порочного круга, к которому вело учение о языковых играх. В поздних работах Витгенштейна почти не содержится общих утверждений, ибо он ясно понимал, что любое из них может обернуться против самой доктрины. Витгенштейн полагал, что все философские проблемы решаются сами собой путем простого наблюдения над функционированием языка, и, выдвигая дескриптивный метод, видел в демонстрации его работы замену упраздняемой философии. Показателен сам стиль философствования позднего Витгенштейна. Он изъясняется с помощью воображаемых сцен и диалогов с предполагаемым оппонентом. Вопросы следуют друг за другом, большинство из них так и остается без ответа. Постоянное употребление сослагательного наклонения выявляет относительность и ненадежность суждений. Короткие фрагменты группируются вокруг какой-либо темы, но не связываются в единство: мысль кружит вокруг одного и того же предмета, будучи не в силах дать ему определения. Из погружения в такой зыбкий текст противоречивых толкований, опровергающих друг друга вопросов, оспариваемых утверждений в конце концов рождается представление о сомнительности любого высказывания: мир может быть лишь показан средствами языка, но не объяснен. Автор интересной критической работы о лингвистической философии Э. Геллнер пишет: «Какое усовершенствование по сравнению с Декартом! Вместо «я мыслю, следовательно, я существую» мы приходим к следующему: «мы говорим, поэтому весь мир существует, и, кроме того, он таков, каким он всегда кажется». Богатый урожай!»19. Здесь во всем полная аналогия авангардистским теориям. Поэтому Витгенштейн, хотя и не был эстетиком, оказал сильное влияние на умы инициаторов антихудожественного бунта. В западном искусствоведении авангард часто подвергался критике. Здесь можно указать на интересную книгу западногерманского литературоведа В. Дуве «Искусство и его анти», сборник статей его соотечественника Э.О. Эрхарда, язвительные эссе Гарольда Розенберга20. Но вот что любопытно. Концепция авангардизма настолько негативна, что по существу «неуязвима» для критики. Критика всегда ведется с тех или иных ценностных позиций, а на том нулевом уровне, который был завоеван новейшими течениями, никаких ценностей уже не существует и сам метод рациональной аргументации недействителен. Те нормы и критерии, на которые опирались в своих рассуждениях искусствоведы, были загодя отвергнуты художниками, а все возможные обвинительные заключения приняты как знамя. Возникшее в результате бесконечное зияние втягивает в себя, наподобие «черной дыры», вещество любой критики. Все здравые рассуждения проваливаются в бездну безрассудной концепции. Что такое искусство? Что делает художника художником? Чем отличается художественное произведение от промышленного изделия? В чем разница между восприятием и творчеством? Сама постановка этих вопросов, необходимая для всякого размышления об искусстве, означает стремление найти какую-то точку опоры, выстроить последовательность отделенных друг от друга понятий, определить связи между ними. Такой подход неприемлем для искусства обдуманного безмыслия. Поэтому искусствовед просто не находит со своими оппонентами той общей платформы, на которой возможен спор. Однако если «неэффективность» критической позиции оправдывается самим объектом, то попытки придать позитивный смысл саморазрушающемуся искусству ведут к прямому искажению его сути. Вознося хвалы тенденциям «проникновения в жизнь», «эстетизации окружения», «синтеза искусств», «активизации зрителя», «непосредственной коммуникации и пр., искусствоведы останавливаются на полпути, отказываясь сделать те окончательные выводы, которые были сделаны самими художниками. О какой эстетизации может идти речь, если само понятие эстетического было отвергнуто как ретроградное? Есть ли смысл в выражении «проникновение искусства в жизнь» там, где искусство просто неотличимо от окружения? Зачем нужен «прямой контакт», если содержание коммуникации аннулировано? Одна из позиций оптимистической критики заключалась в отстаивании идеи синтеза искусств. Чаще всего она высказывалась в связи с хэппенингом. Искусствоведы утверждали, что в хэппенинге осуществилось объединение драмы, пантомимы, живописи и хореографии. Но совершенно очевидно, что, во-первых, так называемый синтез означал здесь полную утрату специфики видов. Нельзя же всерьез называть драмой бессловесное и едва организованное зрелище, хореографией и пантомимой лишенные смысла и стиля телодвижения, говорить о живописи там, где от нее не осталось и следа. Во-вторых, истины ради набор «синтезируемых» элементов следовало бы расширить и включить в него не только виды искусств, но и автора, зрителя, реальное окружение, случайные предметы. Если любой синтез предполагает предварительный анализ и состоит в ясной организации дифференцированных явлений, основой хэппенинга является обратное действие — стирание всяческих различий, погружение в доразумный хаос. Попытка позитивной интерпретации авангарда неизбежно ведет к описанию его в направленных, однозначных терминах, к размыканию кольца в линейную последовательность, к возведению определенной ценностной иерархии. Но как раз такой подход запрещен самим материалом. Принятая искусствоведом система понятий в этом случае просто неадекватна специфике явления и не улавливает его сути. По сравнению с очевидной беспомощностью благонамеренных описаний, определенный интерес представляют те работы, авторы которых разделяли воззрения авангарда. Во всяком случае, это избавляло их от необходимости затушевывать антигуманизм и последовательный негативизм рассматриваемых явлений. Среди таких работ можно назвать книгу Жана Клера «Искусство во Франции. Новое поколение»21. Теория авангарда проясняет причины необыкновенной пестроты направлений 60—70-х годов. Поскольку все явления материального и идеального мира были уравнены, открылась возможность воздвигать искусство (точнее, его фантом) в любой точке, начать с физического объекта или с мысленного представления, с фиктивной картины гиперреализма или с фикции «окружения», с динамики хэппенинга или со статики минимализма. Формы антиискусства можно дробить до бесконечности. Чуть ли не каждый художник представлял собой отдельное направление. Но, с другой стороны, чуть ли не каждый художник врывался не только в смежные, но и в как будто удаленные от него сферы, и «противоположные» направления перекрывали друг друга. Провозглашенная тождественность всего и вся стала базисом для мнимого богатства и свободы выражения. Отсюда этот разительный контраст между внешним разнообразием и сущностной монотонностью ирреальных реальностей авангарда. Скудный набор из нескольких идей переходит от одного направления к другому почти без всяких вариаций. Позиция авангарда по отношению к обществу была весьма двусмысленной. Как уже отмечалось, художники в подавляющем большинстве вплоть до конца 60-х годов считали свое искусство асоциальным и аполитичным. Однако с подъемом демократических движений как раз этой самоизоляции была придана социально-политическая окраска. Джон Кейдж говорил: «Радикальность искусства определяется не в характеристиках его формы, а в понятиях разрыва с данной социальной, политической, экономической или психологической структурой»22. Что это, собственно, означает? Простой уход от общественных проблем или протест против существующего порядка, позицию эскаписта или позицию борца? В период политизации авангарда наиболее популярными в его среде стали социально-политические и эстетические концепции франкфуртской школы, прежде всего идеи, высказанные Маркузе в книгах «Опыт об освобождении» (1969 г.) и «Контрреволюция и бунт» (1972 г.). Позиция «великого отказа» вела Адорно и Маркузе к идее самоотрицающего искусства, в котором они видели единственную возможность борьбы с аффирмативной сущностью культуры. Маркузе считал, что только десублимированное искусство, направленное на уничтожение эстетической формы как таковой, может стать средством катализации революционного сознания. Искусство, разрушающее себя, представлялось в его теории как орудие дестабилизации общества, как метод борьбы с самими основами капитализма, которые, по его мнению, коренятся в общественном и индивидуальном сознании. Так асоциальность была преобразована эстетикой бунта в позицию революционного протеста. В этот период оживился интерес к социально-политическим теориям авангарда 20-х годов — раннего сюрреализма, чешского литератора Карела Тейге, Мондриана — в которых также пророчилась смерть искусства, художественный бунт приравнивался к социальной революции, а трансформация сознания представлялась основой общественных преобразований. В мистике таких воззрений фигура художника-аутсайдера превращалась в фигуру социального терапевта и инженера будущего общества. Весь этот набор мятежных идей прямо накладывался на сложившуюся практику, которая отныне стала представляться чем-то вроде партизанской борьбы с обществом «репрессивной терпимости», аналогией так называемого подполья (underground) контркультуры. Один из примеров суммирования этих воззрений — книга шведского леворадикального художника Тоштена Бергмарка. Автор пишет: «Необходимо превратить искусство из декорации в демонстрацию. Это означает, что искусство уже своей формой должно стать антагонистичным по отношению к обществу, которое оно стремится изменить... Точно так же, как демонстрация наиболее эффективна, когда она противозаконна, искусство должно сломать закон и порядок. Поэтому и эстетические законы являются частью того уклада, который охраняет государство и его богатства»23. Поскольку искусство в буржуазном обществе есть форма отчуждения, рассуждает Бергмарк, единственно возможный революционный путь для художника — отрицание себя как художника, а это значит, что политизированное искусство должно уравняться с эстетизированной политикой. Искусство и политику необходимо подвергнуть «обоюдной деструкции». «Тот фактор, в котором «царство свободы» (искусство) и «царство необходимости» (политика, экономика) перестают быть противоположностями и разделенными сферами, является предпосылкой тотальной деятельности, а также общества тотального соучастия»24. Одному из сторонников слияния искусства и политики принадлежит известное высказывание: «Самая прекрасная в мире скульптура — это уличный булыжник, тяжелый булыжник, который швыряют в рожу полицейского»25. Но дело не только в том, что при таком понимании политическая акция превращалась в хэппенинг, а искусство — в род анархической манифестации. В ряде случаев это вело к локализации «революционного процесса» (целиком!) в сфере сознания и индивидуального опыта. Например, шведский автор Фольке Эдварде прямо противопоставляет марксистской точке зрения позицию хиппи и художественного авангарда. Для него также «революция означает революционное сознание»26, а достичь его можно путем обращения к ориенталистическому миру снов и мечты, философии дзен-буддизма или шока в национальном масштабе. Средствами такой внутренней метаморфозы являются наркотики, массовое экстатическое действо, а также светозвуковые шоу, светокинетический энвайронмент, воздействие которых автор справедливо уподобляет эффекту наркотического «путешествия». Подобная шокотерапия, как и революционистская практика гошистского ядра, напоминает магический обряд, в котором посредством ритуальных заклинаний и дионисийского экстаза происходит чудо «освобождения» и заклятое сознание осуществляет прорыв из материального мира принуждения в иллюзорный простор творческой стихии. Идеи тотального отрицания и взаимной аннигиляции искусства и политики совпадали с собственными позициями художественного авангарда. В основе их лежало все то же представление о первичности сознания по отношению к объективному миру. К ряду тождеств было добавлено еще одно: искусство= политика. Поэтому вторжение маркузеанских воззрений в художественный мир вовсе не понуждало его представителей менять свои взгляды и методы. «Политизация» прошла почти незаметно, в полном соответствии с принципами революции взгляда: достаточно было мысленно поместить саморазрушающийся художественный объект в социальный контекст, чтобы преобразовать его в модель революционного разрушения. В основном этой маркузеанской трактовкой авангардистской продукции и ограничивалась так называемая социальная вовлеченность. Однако здесь следует сделать существенную оговорку. Реальность общественной жизни отличается от контекста герметичного «художественного мира». Широкие демократические движения 60 — начала 70-х годов не сводились к гошистскому тотальному отрицанию. В них выразилось стремление к подлинной свободе, а не условному раскрепощению сознания, к реальному преобразованию общества, а не только к бегству от него в мир психеделических состояний и хиппиевской маргинальности. В этих движениях, всколыхнувших различные слои населения, «великий отказ» преодолевался направленной, содержательной критикой пороков буржуазного общества. Активный социальный контекст в ряде случаев привел к смещению точки зрения, к непредусмотренному самим художником прочтению произведения в социально-критическом плане. Возьмем такой пример — портреты Мерилин Монро Энди Уорхола. Многократное повторение фотографии, стертость индивидуальных черт и деталей, яркая раскраска лица, повторяющая косметический грим, — в этих приемах виделся некий символ массового общества, стирающего личность, превращающего ее в плоский имидж, продукт потребления. Однако такое прочтение картины Уорхола не отвечает намерениям самого художника и выводится лишь из знания капиталистического мира и судьбы Мерилин Монро. Опорой для него является как раз то, что в поп-арте вынесено за скобки — образ конкретного человека и образ техники, стянутые в метафору общественного механизма, раздавливающего человеческое достоинство. Уорхол вовсе не собирался разоблачать общество, в котором гибнут гуманистические ценности и жизни людей, ставших добычей культурной индустрии. Он неоднократно говорил, что социально-критическое содержание в его живописи отсутствует, более того — восхищался бездушным машинизмом и брутальностью массовой культуры. Поэтому в данном случае речь может идти лишь о не зависящем от воли художника вторжении общественных идей в сферу асоциального по своей сути искусства. Другой пример — деятельность Кристо. Этот художник, уподобив себя потерявшему управление упаковочному автомату, завертывал в брезент и полиэтилен самые различные объекты — картину, дерево, фонтан, здание музея, живую женщину и скалистое побережье залива. Здесь также можно увидеть символ капиталистического отчуждения, мира, в котором все становится товаром, а стихийное хозяйствование губит природу. Общественное сознание, заряженное потенциалом действенных идей, втягивало в созданное им ассоциативное поле и продукцию антиискусства. Можно сказать, что сама жизнь «политизировала» авангард, изменив способ его функционирования в общественном сознании27. Конечно, были и попытки прямого выражения критических настроений средствами антиискусства. К чему это приводило? В 1970 году художник Адриан Пайпер поместил следующее объявление на выставке: «Произведение, первоначально предназначенное для этого места, было изъято. Решение об изъятии было принято в качестве защитной меры против сгущающейся атмосферы страха. Вместо того, чтобы подвергать произведение смертельному и отравляющему воздействию этих условий, я предлагаю его отсутствие как свидетельство невозможности существования осмысленного художественного выражения в условиях иных, чем условия мира, равенства, правды, доверия и свободы»28. Заявления об отсутствующих произведениях — один из наиболее распространенных приемов концептуального искусства. Но в данном случае хорошо видно, что стратагема концептуализма не приспособлена для высказывания каких-либо внешних идей. Тавтологическое кольцо разорвано критикой общественных условий, но сама критика остается на уровне голой декларации. Большой известностью пользовались работы концептуалиста Ганса Хааке, оформленные в виде социологических анкет, результатов исследования общественного мнения и различных статистических данных. На одной из выставок художник предложил посетителям опускать в прозрачные ящики бюллетени с надписями «да» или «нет» в качестве ответа на вопрос: «Был ли ваш отказ голосовать за губернатора Рокфеллера в ноябре вызван тем, что он не осудил политику президента Никсона в Индокитае?» От концептуализма здесь сохранен принцип информации об информации (голосование о голосовании), но сам вопрос настолько политически значим, что выводит произведение Хааке к реальным проблемам жизни. Однако назвать это искусством, разумеется, нельзя. Выход произошел в сферу социологии, а не художественного творчества. Можно привести и другие примеры того, как художники, пытаясь высказать политические идеи средствами антиискусства, вынуждены были отступить от принципов авангардизма, но и не смогли подняться на уровень художественного выражения. Сущность «искусства как идеи как идеи» — в полной безыдейности. Примечания1. Idea Art. A Critical Anthology, N. Y., 1973, p. 82. 2. Ibid., p. 82—83. 3. Ibid., p. 85-86. 4. Ibid., р. 84. 5. Ibid., р. 85. 6. Ibid., р. 82. 7. Atkinson Т. Introduction. — In: Meyer U. Conceptual Art. N. Y., 1972, p. 11. 8. Six Years, p. 188. См. также высказывание Л. Липард на с. 233 того же издания. 9. Цит. по: Meyer U. Conceptual Art, p. 52. Ср. с высказыванием Витгенштейна: «Каким образом мне известно, что этот цвет — красный? Ответом было бы: я изучил английский». (Wittgenstein L. Philosophical Investigations, p. 117.) 10. Ibid., p. 56. 11. Ibid., p. 81. 12. Ibid., p. 82. 13. Ibid., p. 100. 14. Six Years, p. 78. 15. Ibid., p. 75. О том же говорили и другие представители концептуализма. Дуглас Хьюблер: «Меня занимает сам акт восприятия, а не то, что воспринимается, поскольку гораздо интереснее выяснить, что именно мы делаем в момент ощущения». (Там же, с. 130.) Фредерик Бартельм: «Большинство моих произведений вместо того, чтобы предоставлять информацию для восприятия, локализуют сам процесс предложения и восприятия информации в индивидуальном поле... «Искусство», или «значение», не возникает непосредственно из данной информации, а выводится индивидуально каждым членом аудитории». (Там же, с. 149.) 16. Six Years, p. 80. 17. Ibid., р. 173. 18. Ibid., р. 122. Ср. с суждением Витгенштейна: «Разговоры о мышлении как о «ментальной активности» вводят в заблуждение. Мы можем сказать, что мышление, по существу, есть деятельность оперирования знаками. Эта деятельность осуществляется рукой, когда мы думаем письмом; ртом и гортанью, когда мы думаем речью; а когда мы думаем, воображая знаки или картины, я не могу назвать вам никакого агента, который мыслит». (Wittgenstein L. The Blue and Brown Books. Oxford, 1958, p. 6.) 19. Геллнер Э. Слова и вещи. М., 1962, с. 183. 20. См.: Duwe W. Die Kunst und ihr Anti. Von Dada bis heute. Berlin, 1967; Erhard E.O. Pop Kitsch Concept-Art. Aufsätze zur gegenwärtigen Situationen der Kunst. Ravensburg, 1974; Rosenberg H. The De-definition of Art. Action Art to Pop to Earthworks. N. Y., 1972; Rosenberg H. Art on the Edge. Creators and Situations. London, 1976. 21. См.: Clair 1. Art en France. Une nouvelle génération. Paris, 1972. 22. Цит. по: Idea Art, p. 132. 23. Bergmark Т. Konstnärer som politiker. Stockholm, 1972, s. 140, 141. 24. Bergmark T. Op. cit., s. 146. 25. Art et contestation. Bruxelles, 1968, p. 62. 26. Edwards F. Från spontanism till underground. Stockholm, 1971, s. 175. 27. Нечто подобное случилось раньше, в период после второй мировой войны, когда в освобожденной Европе в обстановке общественного подъема и широкой популярности идеи «ангажированного» искусства абстракционизм стал восприниматься как манифестация антифашистских настроений, хотя, разумеется, никакого антифашистского содержания в самих картинах не было. 28. Six Years. p. 168.

|

|

© 2025 Пабло Пикассо. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |